Marc-Adélard Tremblay (1922 - )

“Une première saison en Acadie: ou comment

je suis devenu anthropologue sans le savoir.”

Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Serge Genest, La passion de l’échange : terrains d’anthropologues du Québec, chapitre 2, pp. 15-51. Montréal : Gaëtan Morin, Éditeur, 1985, 309 pp.

[Autorisation de l’auteur de diffuser ce texte dans Les Classiques des sciences sociales accordée le 4 janvier 2004.]

En quête d'universitaires francophones En quête d'universitaires francophones

- Préparation en vue du travail sur le terrain

- L'arrivée à Baie-Sainte-Marie

- Un séminaire à l'américaine

- Le terrain au jour le jour

-

- Conclusion générale

- Bibliographie

-

- Illustrations

-

- L'équipe à Smith's Cove, été 1950.

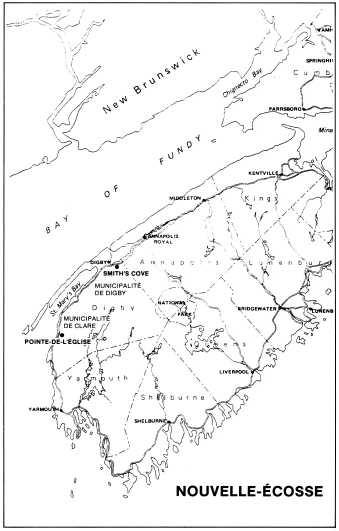

- Carte de la Nouvelle-Écosse

EN QUÊTE D'UNIVERSITAIRES

FRANCOPHONES

Alexander H. Leighton, de Cornell University, vint rencontrer le R.P. Lévesque, doyen de la Faculté des sciences sociales, à son bureau du quartier latin au printemps de 1950. Il venait dans le but de recruter deux professeurs francophones possédant une bonne expérience de la recherche empirique. Ces derniers auraient le mandat, dans le cadre d'un programme de recherches de longue haleine portant sur la production culturelle des désordres psychiatriques chez les 20 000 résidents du comté de Digby [1], d'effectuer des observations chez les Acadiens de Clare, dans le Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse [2]. Le doyen se montra intéressé par cette proposition et eut peu de peine à convaincre le responsable de l'enseignement des « Techniques de recherche », le regretté Émile Gosselin, de se joindre à l'équipe de Leighton. Mais, il n'y avait aucun professeur qui fut en mesure d'aller sur le terrain. Émile fut donc chargé de recruter un étudiant détenteur d'un premier diplôme universitaire.

L'équipe à Smith's Cove, été 1950.

Première rangée : Dorothea C. Leighton (Psychiatrie et anthropologie) Stephen A. Richardson (Relations humaines) Deuxième rangée : Émile Gosselin (Économique et relations industrielles) Marc-Adélard Tremblay (Agronomie et sociologie) Alexander H. Leighton (Psychiatrie et anthropologie) John C. Collier (Ethnophotographie) Robert J. Smith (Anthropologie)

________________________

J'eus la bonne fortune de suivre les cours d'Émile sur les techniques d'observation en sciences sociales durant l'année universitaire 1949-1950. Gosselin connaissait mes travaux de l'été précédent auprès des fermiers riverains du comté de Kamouraska (Tremblay, 1949-1950). J'avais discuté avec lui, à quelques reprises, de questions soulevées par l'analyse des données chiffrées. Aussi, crut-il que j'avais les qualités nécessaires pour l'accompagner. Il avait d'ailleurs rencontré le Dr Leighton lors de son passage à Québec et avait discuté avec lui des tâches qui seraient confiées aux chercheurs de Laval. La perspective d'aller en Acadie me remplit d'émerveillement. Imaginez, un sociologue en rédaction de thèse, ayant pour seule expérience d'observation deux mois et demi de terrain à bicyclette dans le comté de Kamouraska, devient, comme par magie, membre d'une équipe de recherche de l'une des universités américaines de la prestigieuse Ivy League. Quelle veine ! Ce hasard et d'autres circonstances aléatoires qui en découleront allaient changer complètement le cours de mon existence. Avec un recul de trente-cinq ans, c'est cette histoire que je vais maintenant raconter.

Au moment où j'acceptai cette proposition, je venais de me marier. Jacqueline, mon épouse, et moi-même consacrions la plus grande partie de nos journées à fabriquer, à transcrire et à dactylographier des tableaux statistiques se rapportant aux fermes, aux familles agricoles et aux revenus provenant de l'agriculture selon le cycle familial des agriculteurs du comté de Kamouraska. J'avais sollicité une bourse du Conseil des recherches agricoles du Québec dans le but de poursuivre mes études doctorales en sociologie rurale sous la direction du professeur Charles Loomis (Loomis, 1936 et 1939) à l'Université de l'État du Michigan, à East Lansing. Je participais alors à un séminaire de lecture en sociologie rurale, dirigé par le R.P. Gilles-Marie Bélanger, dans le but de me familiariser avec les grands noms de la sociologie rurale américaine, les travaux de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ainsi que les publications américaines, canadiennes et québécoises sur l'agriculture et l'économie rurale.

À ce sujet j'avais été profondément impressionné par les monographies américaines sur les modèles (patterns) culturels des communautés rurales (El Cerrito, Sublette, Landaff, The Amish of Lancaster county, Irwin et Harmony) effectuées entre 1941 et 1943 par le Bureau of Agricultural Economics de Washington. La rédaction de ma thèse de maîtrise prenait une bonne partie de mon temps. Ce fut une véritable course contre la montre, car il fallait à tout prix que tout soit terminé avant mon départ pour l'Acadie.

Gosselin s'était vu confier la tâche de me préparer pour le terrain. Pour lui, cela se traduisait par l'obligation de constituer un plan détaillé des objectifs de la recherche selon deux axes principaux : les Acadiens de la municipalité de Clare en tant que nation spécifique, et le mode de vie acadien dans deux unités sociales restreintes, c'est-à-dire deux monographies de village. L'une de ces monographies reconstituerait le mode de vie des agriculteurs-pêcheurs et l'autre, celui des agriculteurs-forestiers.

Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises à ce propos, d'abord seuls, puis accompagnés de nos épouses, car nous aurions à partager la même maison louée par Cornell au collège Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église. Si ma mémoire est fidèle, nous avions rédigé un plan de recherche d'une quinzaine de pages. Gosselin s'engageait à défendre cette proposition de recherche devant les autres membres de l'équipe. Comprenez bien que ce plan s'avéra utile pour établir notre compétence en recherche, mais qu'il fut peu utile au moment d'entreprendre des études précises sur l'impact des changements technologiques à New-Edinburgh (pêcheurs) et à Corberrie (forestiers).

PRÉPARATION EN VUE DU TRAVAIL

SUR LE TERRAIN

À cette époque-là, j'ignorais à peu près tout de l'anthropologie culturelle et de ses traditions de recherche ; la préparation préalable au travail sur le terrain fut plutôt rudimentaire. Nos tâches respectives d'enseignement (Gosselin) et de rédaction de thèse (Tremblay) accaparaient la majeure partie de notre temps. De plus, l'imprécision même des tâches d'observation chez les Acadiens rendait toute préparation ad rem impossible. J'avais lu sur l'Acadie de la déportation (Lauvrière, 1924). Tout « Canadien français » des années quarante connaissait l'épopée acadienne pour en avoir entendu un certain nombre de versions par le biais de la tradition orale. Ceux qui avaient fréquenté le « collège classique » avaient vibré à la lecture du poème épique de Longfellow qui a immortalisé, dans des versets romantiques, les amours impossibles de Gabriel et d'Évangéline au moment de la « grande tragédie ».

Mais ces souvenirs de belles-lettres s'avéraient peu utiles pour la compréhension des tâches qui m'incomberaient en Acadie. Je me rappelle avoir relu les magistrales études d'Esdras Minville sur Notre Milieu (1942-1946), ainsi que celles de Raoul Blanchard sur l'Est du Québec (1947). Je reconnais, par ailleurs, que trois des Cahiers publiés par la Faculté des sciences sociales étaient considérés à l'époque comme des sortes de vade-mecum : celui d'Everett Cherrington Hughes (1943) sur un programme d'études sociales pour le Québec ; celui de Benoît Brouillette (1944) sur l'approche monographique et celui de Jean-Charles Falardeau (1944) sur l'analyse des communautés rurales. Bien que schématiques et rudimentaires, ces esquisses s'avéraient d'une grande utilité aux étudiants en rédaction de thèse.

Durant l'année scolaire 1949-1950, Jean-Charles Falardeau était à l'étranger. Toutefois, au cours de l'année précédente, il n'avait pas négligé de nous initier à l'approche monographique de Frédéric Le Play (1887), aux publications du Social Science Research Council des Américains sur les fondements scientifiques de la méthode d'observation en milieu rural (1931-1938), aux monographies classiques sur le Québec rural et urbain de Léon Gérin à Saint-Justin et à Saint-Irénée (1898, 1899, 1931 et 1932) et d'Everett Cherrington Hughes à Cantonville (1943), sans oublier l'outil remarquable que constituait la bibliographie d'Antoine Roy sur les monographies de paroisse (1938). Je possédais également de bonnes informations sur certains travaux empiriques auxquels Falardeau avait été associé (Falardeau, 1943, 1947 et 1949 ; Lamontagne et Falardeau, 1947 ; Légaré, 1947).

Cet apprentissage des orientations sociologiques américaines et de l'École française de sociologie constituait une préparation théorique adéquate, mais il me renseignait très peu sur le milieu dans lequel j'allais pénétrer. Pour tout avouer, je considérais alors la déportation (le grand dérangement, si vous préférez) comme une immense fresque mythique visant à renforcer et à justifier le thème de la survivance acadienne. Mais, du « berceau de l'Acadie », je ne connaissais que vaguement le roman d'Alaunié de Lestre (nom de plume de l'Abbé Lionel Groulx) : Au Cap Blomidon.

Deux autres souvenirs restent gravés dans ma mémoire, car ils se rapportent justement à des expériences qui précédèrent mon départ pour l'Acadie : primo, l'importance du modèle des sciences naturelles dans les monographies de village (McKenzie, 1925), dans les analyses régionales (Bruhnes, 1956) et dans le schéma de la croissance des villes (Park et Burgess, 1925 ; Burgess, 1929 ; Park, 1936) dont j'allais trouver une résonance dans les travaux de Leighton et de son équipe dans le comté de Digby ; secundo, mes propres travaux dans Kamouraska, où j'avais visité une centaine de propriétaires de fermes familiales et où, chaque fois, j'avais rempli un questionnaire détaillé, préparé minutieusement avec l'aide de l'économiste agricole et regretté doyen de la Faculté des sciences sociales : Jean-Marie Martin.

Les personnes interrogées me fournirent les données démographiques et économiques nécessaires à l'analyse quantitative des revenus et du cycle économique des familles et ajoutèrent, en plus, des informations qualitatives sur la vie rurale du comté. Ces dernières informations s'avéraient parfois plus importantes que les données chiffrées, puisqu'elles nous permettaient de comprendre et d'apprécier les systèmes de pensée, les modes de vie et la mentalité des gens de Kamouraska. Pourtant, à ce moment-là, ces données ne faisaient pas l'objet d'une annotation systématique. Je percevais les études acadiennes d'une manière positive, car elles me fourniraient l'occasion de collecter des données qualitatives.

Je dois ajouter une dernière observation. Elle se rapporte à mon statut d'étudiant qui, en tant que tel, devait accepter les points de vue de « son maître » presque sans réserve. Cela me froissait quelque peu, d'autant plus que nos formations universitaires (lui, en droit, en économique et en relations de travail ; moi, en agronomie et en sociologie) ne nous entraînaient pas naturellement à concevoir des plans de travail convergents.

Fort heureusement, son expérience de l'enseignement de la méthodologie ainsi que certaines connaissances communes sur Clare nous avaient rapprochés. Par exemple, nous avions lu tous les deux, à tour de rôle, les rapports de recherche des Dymond (R. et W. Dymond, 1948) et des Rozenzweig (J. et R. Rozenzweig, 1949). Un certain nombre de constatations ressortait de leurs travaux : 1) les Acadiens de Clare étaient hospitaliers et conservaient jalousement les traditions familiales et religieuses de leurs ancêtres ; 2) la religion catholique, telle que vécue par les Acadiens, était d'une grande simplicité et les curés étaient les leaders incontestés de tous les domaines de la vie sociale ; 3) les Acadiens avaient survécu grâce à l'élite religieuse venue de France d'abord, puis du Québec avant le tournant du XXe siècle et, depuis 1890, formée au collège Sainte-Anne ; 4) les Acadiens conservaient leur parler, un mélange de termes nautiques, de mots anachroniques provenant de la langue vernaculaire et des parlers régionaux de la France du XVIIe siècle et de mots anglais ; 5) les Acadiens étaient pauvres et se méfiaient des étrangers ; 6) les Acadiens entretenaient des sentiments d'infériorité envers les Français et les Québécois.

Les honoraires prévus pour l'étude acadienne était de 800$ en argent américain, dont une tranche de dix pour cent serait remise au moment de la soumission du rapport final. Cette somme comprenait les dépenses de voyage pour se rendre sur les lieux de travail, les frais de subsistance en Acadie et la rémunération d'un détenteur de deux diplômes universitaires ! Mais cette aventure scientifique dans « un ailleurs » exerça un attrait irrésistible chez le jeune diplômé que j'étais ; je l'aurais entreprise même avec une rémunération plus modeste encore.

Carte de la Nouvelle-Écosse

L'ARRIVÉE À BAIE-SAINTE-MARIE

Nous avons quitté Québec le 7 juin 1950 pour nous rendre directement, par train et par bateau, jusqu'au village de Pointe-de-l'Église. Le voyage dura près de trente-six heures et fut sans histoire. Toutes nos énergies étaient canalisées vers un seul but, celui de nous rendre, en meilleure forme possible, à notre point de destination d'abord, et, par la suite, d'atteindre la résidence d'été du directeur de l'équipe à Smith's Cove afin d'assister à une réunion préparatoire au travail sur le terrain.

Le voyage en train, à bord du « Scotian », nous procura quelques distractions. Lors de notre passage à Rimouski, nous avons constaté les ravages du feu qui avait détruit une partie de la ville au printemps.

À bord du « Princess Helen », ce sont des vagues et un vent violent qui balayaient le pont du traversier (entre St-John, N.B. et Digby, N.É.), qui nous empêchèrent de nous y promener et rendirent les trois heures de navigation sur la baie de Fundy éprouvantes.

Arrivés à Digby, nous sommes montés à bord du train de la « Dominion Atlantic » qui allait nous transporter, en effectuant des arrêts à chacune des localités de l'intérieur, jusqu'à la gare de Pointe-de-l'Église. Le paysage qui se déroulait sous nos yeux ne correspondait nullement à la description des villages en chapelet le long de la Baie-Sainte-Marie, « la plus longue rue française sur le continent nord-américain », comme on se plaît à l'appeler dans la plus pure tradition de l'American way of life. Ne dit-on pas aussi de l'église en bois de la Pointe-de-l'Église qu'elle est « la plus grande église en bois de toute l'Amérique du Nord » !

Quelques images et premières impressions reviennent en surface malgré les souvenirs superposés qui les ont obscurcies et défigurées : la hauteur des marées de la baie de Fundy à Digby ; le brouillard qui dessine les contours des rives ; sur les quais, l'odeur du sel et du poisson, les cris stridents des mouettes qui planent et tournoient ; le mouvement mi-circulaire des pêcheurs qui déchargent leurs prises dans d'immenses baquets à l'aide de petites fourches ; des rues en longueur où se côtoient les résidents du comté « en hardes de travail » sombres et les touristes en vêtements légers de couleurs vives. Les pères eudistes du collège Sainte-Anne avaient délégué un chauffeur de taxi à la gare pour nous accueillir, lequel nous a vite repérés à notre descente du train et nous a lancé « Cétions-tu point vous-autres les Canadiens que je devons driver à la petite maison en face de l'église ? » Toute réponse nous apparut superflue tellement notre allure d'étrangers frappait au premier coup d'œil ! N'y avait-il pas notre tenue vestimentaire, notre parler et surtout nos bagages qui trahissaient nos origines ?

Modeste par sa dimension et par son revêtement de bardeaux d'asphalte, simili-brique rouge, « la petite maison » était située juste en face de l'église aux clochers élancés, tout près du cimetière paroissial. Si ceux-là sécurisaient, celui-ci nourrissait mes peurs enfantines des « revenants » ! Je n'avais certes pas envie d'en souffler mot à qui que ce soit ! Est-ce que cela ne faisait justement pas partie de la science ?

Cette maison avait logé la famille du professeur Willie Belliveau, un des laïcs les plus respectés de la Baie française. Le patronage du collège Sainte-Anne, la référence au professeur Belliveau ainsi que notre affiliation à l'Université Laval allaient nous accréditer auprès de la population acadienne et nous permettre de pénétrer dans tous les milieux en dépit des soupçons que les Acadiens du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse entretenaient envers les Québécois.

Les Acadiens de la Baie connaissaient deux lignées de Québécois : les curés missionnaires et les commis voyageurs ou vendeurs itinérants. Autant les premiers étaient admirés et aimés pour leur culture et leur dévouement, autant les seconds étaient dépréciés et détestés pour leurs manières véreuses. Chaque fois que l'occasion se présentera, on nous répétera : « Toutes les fois qui en étions venus yunne icitte-là, y nous avions trompé ! » Si ce jugement sévère ressort aujourd'hui de mes souvenirs, c'est qu'il mettait en cause, non seulement notre rôle en tant que chercheur qui, dans les représentations populaires, ne correspondait à aucune expérience connue, mais aussi parce qu'il réduisait les possibilités de révéler à la population, dès cette étape initiale, les buts primordiaux du programme de recherche de l'été 1952 : la réalisation d'un vaste inventaire des principales maladies mentales. J'y reviendrai plus loin.

Nous passâmes les premiers jours à nous installer et à explorer les alentours, principalement le « tchai » de la Pointe, lieu de mouvement et de rassemblement, où je constatai avec étonnement que je ne comprenais strictement rien de ce que les enfants se disaient entre eux. Je pris possession de la « petite Austin ». Nous reçûmes aussi la visite d'Alexander Leighton.

UN SÉMINAIRE À L'AMÉRICAINE

Le lundi matin, nous nous rendîmes à Smith's Cove dans le but d'assister à une réunion de deux jours destinée à nous initier au travail sur le terrain. Ce fut aussi une occasion rêvée pour nous intégrer à l'équipe. J'ai ressenti quelques malaises à constater que mon « colloquial english » se distinguait du langage châtié des universitaires américains [3] et que les conceptualisations syncrétiques de notre plan d'observation (un mélange de concepts agronomiques, économiques et sociologiques) tranchaient par leur imprécision, ce que nos confrères attribuaient volontiers à notre imparfaite connaissance de la langue de Shakespeare.

La rencontre était calquée sur le « seminar » des universités américaines, que nous connaissions mal au Québec, et eut lieu dans un site enchanteur. Entrecoupées de nombreuses pauses pour favoriser les échanges entre les participants, les différentes réunions de ces deux jours se sont déroulées suivant une progression qui allait du général au particulier, du complexe au simple, du théorique à l'empirique, du conceptuel au concret sous la « baguette magique » de Leighton, un virtuose dans la pratique du séminaire, dont les exigences rigoureuses et le pouvoir charismatique ne laissèrent aucun doute quant à ses talents de directeur.

L'ordre du jour avait été inscrit sur un tableau noir et comportait sept points : 1) le programme de recherche dans le comté de Digby ; 2) les séances d'information publiques ; 3) la présentation et la discussion des plans de travail de chacun ; 4) les techniques d'observation et le système de classification des données brutes ; 5) les réunions hebdomadaires et la progression des travaux individuels ; 6) la venue du photographe John Collier fils ; 7) les fonctions de coordination de la direction.

Leighton n'en était pas à ses premières armes comme directeur de recherche. Il avait assumé la direction de l'équipe qui avait étudié les effets de la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki, de même que celle qui avait examiné l'impact, sur leur mode de vie, de la relocalisation des Japonais américains dans l'Arizona.

En tant que recrue, je me suis appliqué à maîtriser les principales techniques de recherche en ethnologie - des archives à l'observation participante en passant par l'inventaire écologique, l'histoire de vie, la technique généalogique et l'informateur clé (Tremblay, 1957 et 1968) ainsi que les concepts anthropologiques les plus importants. Sur le plan humain, comme toile de fond à nos discussions scientifiques, les rapports interpersonnels étaient fondés sur la curiosité, la chaleur et le partage.

Le scénario et les acteurs

C'est durant cette première réunion d'équipe que j'eus à prendre une décision capitale quant à mon avenir professionnel. Au cours d'une conversation avec Leighton, à l'occasion du cocktail de fin de journée, je lui fis part, à sa demande, de mes projets d'avenir. Je venais de recevoir du professeur Loomis une lettre dans laquelle il m'annonçait que j'étais accepté comme étudiant au doctorat en sociologie rurale, à compter de septembre 1950, et que je bénéficierais d'une bourse de recherche.

En apprenant cette nouvelle, Alex (c'est comme cela que les « cornelliens » l'appelaient) me parut surpris. Après avoir réfléchi un moment, il m'annonça à brûle-pourpoint : « Accorde-moi quarante-huit heures avant de répondre à Loomis. Je vais essayer de t'obtenir les mêmes avantages à Cornell et tu pourras entreprendre des études doctorales en anthropologie chez nous. »

L'offre de Leighton me sembla raisonnable, mais surprenante étant donné que je n'avais pas eu le temps d'étaler mon savoir-faire ! Une réponse affirmative ne tarda pas à me parvenir et, à partir de ce moment, mon orientation universitaire fut complètement changée. Rétrospectivement, je me demande encore comment un projet mûri depuis 1942 (Tremblay, 1974) a pu se modifier aussi profondément sous l'impulsion d'une conversation fortuite ? Je laisse le soin de l'explication aux psychanalistes !

Dès que j'eus accepté la proposition de Leighton au cours des jours qui suivirent, mes pensées se portèrent sur Ithaca, New York, que Robert J. Smith et Stephen A. Richardson, les deux étudiants diplômés de Cornell travaillant sur le terrain, allaient me vanter sans réserve.

Bien qu'ils aient été quasi imperceptibles, il m'apparaît important d'identifier les clivages que j'ai perçus à l'occasion de ce magistral rite initiatique. Ils se manifestaient entre Américains et Canadiens, entre professeurs et étudiants, et entre les différentes affiliations universitaires. Ces diverses allégeances se fonderont en une seule, celle d'équipier, à mesure que les travaux d'observation progresseront et que les vécus individuels se cristalliseront autour des mêmes préoccupations scientifiques ; feront exception deux ethnologues de Harvard qui se rendront à Shubenacadie, une réserve micmac localisée à cent cinquante kilomètres à l'intérieur des terres, dans l'intention d'y consigner des histoires de vie.

Le discours sur le programme de recherche

Que peut-on dire du contenu de cette rencontre de groupe, dont les objectifs d'apprentissage à la recherche empirique par équipe étaient évidents ? Comment se traduisait le découpage de l'objet de recherche (« Quelle est l'importance et l'influence des facteurs socio-culturels dans l'apparition des désordres psychiatriques chez les résidents du comté de Digby ? ») dans un modèle opératoire réaliste ?

C'est au Dr Leighton qu'incomba la tâche de définir cette question de départ dans ses composantes les plus essentielles, d'expliciter le schéma conceptuel dont découlaient l'ensemble des démarches d'observation et de situer chacun des projets individuels d'étude dans la maquette d'ensemble. Puisque ces divers paramètres sont définis dans d'autres publications (Leighton, 1959, Hughes, Tremblay, Rapoport et Leighton, 1960), je ne vois pas la nécessité de les reconstituer ici.

Je mentionnerai toutefois qu'en causant avec Allistair MacMillan (un psychologue originaire de la vallée d'Annapolis) à l'occasion de nos journées d'étude, je fus surpris d'apprendre qu'au cours de ses travaux à Monkeytown [4], il avait pour ainsi dire redécouvert le concept durkheimien d'anomie.

Les études sur le terrain de 1950 visaient un triple objectif : a) préparer l'inventaire épidémiologique de l'été 1952 (Family Life Survey, communément appelé le FLS) ; b) fournir des matériaux empiriques au séminaire interdisciplinaire en psychiatrie sociale qui aurait lieu à Cornell à l'automne (Tremblay, 1968 :99) ; c) explorer l'impact du changement technologique rapide dans l'industrie forestière et les pêcheries sur les petites communautés acadiennes et anglophones du comté.

C'est ainsi que furent choisis deux villages de pêcheurs, l'un de langue anglaise et l'autre d'expression française, respectivement Freeport-Westport et New-Edinburgh, sous la responsabilité de Richardson (1952) et de Gosselin, et deux villages forestiers, North Range, localisé dans la municipalité anglaise, et Corberrie, dans la municipalité acadienne que Smith (Leighton et Smith, 1955) et Tremblay auraient respectivement à étudier.

L'introduction, à l'été, dans le comté de Digby, de plusieurs chercheurs ne pouvait se confondre avec la présence spontanée de touristes curieux, intéressés à l'histoire régionale. Leighton, un résident estival du comté depuis sa jeunesse, était conscient qu'il fallait informer les gens du milieu. Il organisa une séance d'information publique à laquelle seraient conviés les élites locales, les informateurs clefs des deux municipalités ainsi que celles et ceux qui avaient contribué, d'une manière ou d'une autre, aux recherches des deux étés précédents. Gosselin et Tremblay avaient reçu le mandat de convaincre un certain nombre d'Acadiens de Clare d'assister à cette réunion. Cette démarche s'avérait particulièrement difficile parce que les Acadiens avaient l'habitude de se déplacer uniquement pour assister à des fêtes religieuses, patriotiques, familiales, professionnelles ou sociales. Leur hésitation tenait aussi du fait qu'ils ne savaient pas comment réagir à la recherche en cours et « aux Américains qui envahissent le comté ». Après plusieurs explications, bon nombre d'entre eux ont finalement convenu de s'y rendre.

Le Dr Leighton présiderait la séance d'information et aborderait, à tour de rôle, les thèmes suivants : a) le programme de recherche de Cornell University ; b) les études particulières dans le comté de Digby ; c) l'équipe de recherche ; d) les retombées concrètes du programme d'études dans la région ; e) la collaboration anticipée des résidents. Les idées directrices servant à articuler les divers éléments du programme s'énonçaient comme suit : « La recherche est essentielle pour faire avancer les connaissances et résoudre les problèmes de la société moderne. Cornell University a amorcé des études empiriques sur plusieurs continents selon ce double cheminement. Afin de conférer plus de profondeur aux études comparatives transculturelles de Cornell, il était nécessaire d'ajouter aux différents milieux cibles, une région maritime où se produisent, sur une vaste échelle, des changements technologiques et sociaux rapides. Par sa situation géographique, ses contrastes économiques (agriculture, pêcheries, foresterie, industrie manufacturière, les services et autres industries tertiaires), sa diversité ethnique (Amérindiens, « Négros », Acadiens et Anglo-Saxons de diverses provenances), ses familles linguistiques (acadienne, anglaise, micmac) et ses groupes religieux (catholique et diverses sectes protestantes), le comté de Digby représentait une unité stratégique irremplaçable. »

Le caractère rural du comté, la répartition de sa population dans de nombreuses localités dispersées, la richesse des sources archivistiques et documentaires constituaient d'autres caractéristiques qui conféraient à la région une profondeur et une extension uniques dans l'identification, la documentation et l'analyse des changements, dans leurs répercussions à la chaîne sur les institutions, les modes de vie et les systèmes de valeur et d'attitudes. Il s'agissait, en fin de compte, de comprendre comment des populations ayant différentes caractéristiques percevaient et intériorisaient ces changements. Quelques années plus tard, une brochure sera spécialement conçue pour répondre aux différentes questions que se posaient les résidents du comté sur les travaux en cours et sera diffusée sur une vaste échelle (Collectif, 1954 et 1962).

Il est à remarquer qu'aucune mention des mots tabous tels que « maladie mentale », « désordre psychologique », « dépression », « foIie » et « déficience mentale » ne sera faite lors de la séance d'information publique. Toutefois, à l'occasion de conversations privées avec certains des participants, il est fort probable que l'un ou l'autre des chercheurs ait pu échapper par inadvertance des concepts dont l'ambiguïté était évidente. Je me souviens de la réflexion qu'un médecin acadien m'avait glissée à l'oreille, dans un chuchotement interrogatif : « Mais, peux-tu ben dire, toi, qu'est-ce que vous avez l'intention d'étudier ici vous autres là ? » Tout novice que j'étais, j'ai compris sur-le-champ qu'il était extrêmement difficile de définir avec clarté et précision « le rôle du chercheur » de même que « l'objet de sa recherche ». J'ai également pris conscience que certains univers cognitifs et affectifs demeuraient occultés. Je me suis posé la question : « Que faut-il dire à nos informateurs et comment le dire ? » Je me suis subitement rendu compte que, dans cette définition de nous-mêmes en tant que chercheurs, il était facile de glisser imperceptiblement de la description générale des objectifs de recherche aux restrictions mentales et aux énoncés trompeurs.

En toute honnêteté, je dois faire une confidence. Déjà, à cette époque, les règles de l'éthique professionnelle dans la poursuite de travaux empiriques étaient bien explicitées. J'ai toujours eu l'intime conviction que, dans l'ensemble des démarches d'observation, elles avaient été scrupuleusement suivies par le directeur du programme d'étude et par les chercheurs eux-mêmes.

Les enjeux de l'observation

Lors de la réunion de Smith's Cove, chaque chercheur eut à présenter son projet d'observation. Tous les participants avaient eu l'occasion de consulter les rapports de recherche des étés précédents. Cela m'est apparu clairement lorsque les deux étudiants de Cornell présentèrent des projets d'observation bien étoffés et cela s'expliquait. En plus de leur préparation ethnologique immédiate, ils avaient eu accès aux fichiers où était classé, selon un système décrit plus loin, l'ensemble des notes d'observation et d'entrevues des chercheurs qui avaient travaillé dans le comté. À son arrivée à Smith's Cove, chaque participant avait reçu un Manuel de recherche prépare par le directeur. Bien que synthétique dans sa conception, ce Manuel présente des directives, des instructions et des détails techniques associés au travail d'équipe. Il est divisé en six parties, que je commenterai brièvement : l'équipe, les règles d'éthique, les recherches antécédentes, l'entrée sur le terrain d'observation, les techniques d'observation et d'annotation et la codification des notes d'observation.

L'équipe

Le manuel insiste sur le fait que chaque chercheur, à l'intérieur de l'équipe, est libre de ses choix et de ses mouvements dans la poursuite des observations propres à « son projet ». Mais tout chercheur est également soumis à un ensemble d'impératifs et de contraintes liés à son statut d'équipier et à sa participation à un programme de recherche. Il doit veiller, par exemple, à intégrer son projet d'observation à la maquette d'ensemble et se soumettre à la supervision de son directeur ou de son représentant.

Il y est énoncé aussi que les chercheurs doivent recevoir l'approbation du directeur avant de soumettre un manuscrit à la publication. Tout chercheur accepte encore de rédiger « des notes de terrain » en suivant le modèle d'annotation en vigueur pour les études dans le comté de Digby, et de les envoyer à Cornell régulièrement pour qu'elles soient reproduites, traitées et entreposées. Un exemplaire de ces notes lui sera retourné pour qu'il puisse rédiger un rapport final. Il y aura, durant la durée des travaux sur le terrain, des rencontres hebdomadaires à l'occasion desquelles chacun fera état des progrès réalisés.

Finalement, en tenant pour acquis que le travail d'observation peut s'échelonner sur les sept jours de la semaine, il est convenu que les chercheurs pourront disposer de l'équivalent d'une journée et demie de relâche par semaine, au moment de leur choix.

Les règles d'éthique

Les règles de conduite sur le terrain sont présentées de façon schématique dans le Manuel, mais sont longuement commentées par Leighton qui possède une riche expérience de relations étroites avec diverses populations (japonaise, inuit, navaho et anglo-saxonne). Il fut associé à la création de The Society for Applied Anthropology qui accorda, dès sa fondation, une importance considérable à l'énoncé de règles précises devant régir la conduite des anthropologues dans leurs rapports avec les populations étudiées ou faisant l'objet d'interventions. Je préciserai sommairement les principales règles qui s'appliquaient aux recherches que Gosselin et moi-même étions sur le point d'amorcer chez les Acadiens.

Tout chercheur sur le terrain s'engage à ne rien dire et à ne rien faire qui puisse diminuer la confiance et la collaboration des informateurs. À titre d'exemple, il ne doit pas aborder un sujet, une question ou un « problème » que les résidents de la communauté cible jugeraient « offensant ». Le chercheur doit à tout prix éviter de prononcer des paroles qui pourraient être perçues comme des attaques verbales ou des propos dénigreurs. À plus forte raison doit-il éviter de s'engager dans des disputes et dans des affrontements physiques. Il doit s'efforcer de s'intégrer le mieux possible aux activités de la communauté sans prendre parti dans les disputes villageoises. Le chercheur devra expliquer le mieux possible les objectifs de son travail ainsi que l'utilisation qu'il entend faire des résultats.

Les recherches antécédentes

Les membres de l'équipe de l'été 1950 devaient être conscients qu'ils entraient dans un territoire qui faisait l'objet d'observations suivies depuis deux ans. Ils devaient donc s'efforcer de maintenir les « bonnes relations » déjà établies par leurs prédécesseurs et être en mesure de fournir des informations sur eux. lis devaient connaître la position sociale occupée par les membres de la communauté étudiée et approfondir la nature des relations interpersonnelles qu'ils entretenaient entre eux.

Tout en évitant d'exhiber des connaissances qui se justifieraient mai de la part de quelqu'un qui pénètre dans un milieu pour la première fois, le chercheur doit utiliser le savoir acquis grâce à la lecture des rapports de recherche des autres chercheurs pour ne pas reprendre les mêmes entretiens auprès d'anciens informateurs. Le chercheur doit se familiariser avec le parler du milieu étudié. Il lui importe de connaître l'histoire régionale et locale, d'identifier les valeurs les plus fondamentales du groupe et d'éviter les sujets à controverse. Finalement, aucun problème de recherche n'est assez important pour justifier que l'observateur fasse des pressions auprès des informateurs pour soutirer des données qu'il estime essentielles.

L'arrivée sur le terrain d'observation

Une des consignes à respecter immédiatement, au moment de l'arrivée sur le terrain, est de tenir une séance d'information publique afin de permettre aux élites locales des milieux étudiés d'être mises au courant des différentes démarches d'observation et d'entrer en contact avec les observateurs. Dans un milieu donné, toute étude peut donner lieu à la création d'un comité consultatif susceptible de fournir des suggestions aux chercheurs et de les aider dans la réalisation de leurs mandats respectifs. La définition du projet de recherche ainsi que celle du rôle de chercheur s'inspireront des principes énoncés plus haut.

À l'occasion de leurs rencontres avec l'élite locale, les chercheurs auront intérêt à accorder une place de première importance à l'histoire et pourront, s'ils le jugent à propos, favoriser la mise en place de programmes de développement communautaire [5]. En principe, un tel comité consultatif devrait être constitué du médecin, de l'infirmière, de l'instituteur, du maître de poste, du président de l'Association des parents-maîtres et peut-être aussi du conseiller municipal. Ces personnes sont habituellement respectées par leurs concitoyens.

Dans son processus d'intégration au milieu, l'observateur doit suivre le cours naturel des événements et « ne pas brûler les étapes ». En participant à des activités jugées utiles par tous, il aura l'assurance de nouer des relations sociales précieuses et de recevoir les appuis nécessaires au déroulement « normal » de ses activités d'observation et d'entrevue.

Les techniques d'observation et d'annotation [6]

Le principe fondamental sur lequel se greffent la plupart des autres directives de terrain s'exprime comme suit : l'observateur doit maintenir de « bonnes relations » avec les personnes avec lesquelles il entre en contact. En principe, il ne doit pas prendre de notes durant l'entretien à moins qu'il ne s'agisse de consigner des données chiffrées, des noms de personnes et de lieux ou des faits de cette nature, ou encore il peut arriver que l'informateur s'attende à ce que le chercheur enregistre des parties de son propos. Il est par contre primordial de ne rien annoter lorsque l'informateur mentionne expressément : « C'est confidentiel, ça ne doit pas être mentionné à qui que ce soit. »

L'observation participante et l'entrevue sont deux techniques qui peuvent rarement être dissociées l'une de l'autre, puisque le chercheur est amené à interroger ceux avec qui il partage une activité.

Un autre principe sacré de l'observation renvoie à l'annotation systématique totale [7], c'est-à-dire l'enregistrement le plus complet possible de ce qui a été vu et entendu pendant une séance d'observation. Toute observation doit être consignée rapidement afin qu'elle soit la plus fidèle possible. Les observateurs effectuant des travaux parallèles auront avantage à concevoir des instruments d'observation et des schémas d'entretien comparables.

Quant au choix des situations à observer ainsi qu'à la sélection des informateurs, le chercheur doit s'assurer du caractère typique de ces situations et de la nature représentative des individus choisis.

La codification des notes d'observation

Chaque observation sera consignée et codifiée en fonction d'un système unique de classification. Les données ainsi accumulées seront incorporées à un fichier dans lequel les catégories utilisées sont exhaustives, et découlent de perspectives anthropologiques se rapportant à la production culturelle de la maladie (Tremblay, 1968 : 195-199). Le Manuel fournissait une définition de chacune des catégories du système classificatoire et les illustrait à l'aide d'exemples appropriés choisis dans la région à l'étude [8].

Chaque membre de l'équipe était dans l'obligation d'établir un fichier personnel. Chaque fiche d'observation devait renfermer certaines informations fondamentales telles que le nom de l'informateur, la date de l'entretien ou de l'observation, les sujets discutés à l'occasion d'entretiens ou le genre d'observations effectuées dans une situation particulière, la fréquence des contacts entre le chercheur et ses informateurs clés, les attitudes générales à l'égard du programme de recherche, la qualité de l'entretien, la nature de la collaboration. Ces données confidentielles, d'un caractère particulier, devaient aider le chercheur à évaluer la qualité et la sûreté des données récoltées et, par voie de conséquence, à décider de l'utilisation qui pouvait en être faite au moment de la rédaction de son rapport.

Je ne détaillerai pas ici les diverses dimensions de l'apprentissage technique à l'enregistrement des données d'observation, car celles-ci sont consignées ailleurs (Tremblay, 1968 : 323-338). En revanche, je commenterai brièvement les réunions hebdomadaires des chercheurs. Ces réunions nous permettaient de nous familiariser avec les études empiriques en cours et d'en apprécier le déroulement, d'accroître notre bagage de connaissances des divers milieux étudiés et de faciliter notre propre travail d'observation dans nos milieux respectifs. Elles aidaient le directeur dans son travail de coordination.

D'autres retombées m'apparaissent également évidentes : en obligeant les chercheurs à présenter, chaque semaine, les résultats de leurs observations, ces derniers s'engageaient déjà dans le processus d'analyse et pouvaient bénéficier des observations, des critiques et des suggestions de leurs confrères. Le fait aussi de s'absenter de la communauté étudiée durant une dizaine d'heures, de prendre un certain recul par rapport au milieu étudié et de recevoir le support affectif des autres membres de l'équipe représentaient d'autres éléments positifs.

Vers la fin de la session d'apprentissage, le Dr Leighton annonça la venue de John Collier fils. Celui-ci viendrait dans le comté afin de photographier des villages, des activités de travail, bref, l'ensemble des aspects importants de nos travaux. Chaque observateur aurait la responsabilité de piloter Collier dans sa région. Ce dernier constituait une banque de données photographiques sur le comté, sur ses habitants et sur leurs activités. Certaines de ces photographies pourraient refléter, aux populations locales étudiées, les travaux que nous effectuions [9]. Collier accorderait une attention toute spéciale à l'illustration des diverses étapes du changement technologique dans chacune des industries du comté. Les photos pourraient également servir à la cueillette de données nouvelles, tout comme elles pourraient concrétiser les observations récoltées pour ceux qui travailleraient au fichier général à Cornell sans avoir eu, au préalable, une expérience de terrain dans le comté. Collier possédait une vaste et riche expérience de l'anthropologie visuelle (Collier, 1967).

LE TERRAIN AU JOUR LE JOUR

Du rite d'initiation collectif à l’apprentissage individuel

Au terme du séminaire, ma motivation pour le travail que j'allais entreprendre avait atteint son paroxysme : j'étais intégré à une équipe de recherche, je possédais une meilleure définition de mon mandat et j'avais acquis un nouveau savoir. Je pouvais finalement partir à la conquête d'informateurs avec confiance. J'avais bien éprouvé, ici et là, certaines difficultés à saisir la totalité des idées qui étaient véhiculées, mais comme j'en avais capté l'essentiel, j'éprouvais une vive satisfaction. La vie sur le terrain allait cependant produire quelques désenchantements qui, fort heureusement, n'ont pas entraîné de conséquences désastreuses. Bien au contraire, les problèmes de la quotidienneté m'ont gardé les deux pieds bien au sol.

Il m'est aujourd'hui impossible de dresser la liste des choses que j'ai apprises. J'ai vite constaté, par exemple, que de la théorie à la pratique, de la chaleur enveloppante du séminaire au climat rigoureux des contacts personnels à établir, de la définition objective du rôle de chercheur à la définition subjective des informateurs, il y a tout un écart. Cette distanciation ne peut être assimilée par l'observateur qu'avec le temps, tout en nécessitant chez lui une bonne dose de patience !

L'apprentissage rituel collectif peut certes être vu comme un stimulus auquel les individus réagissent d'une manière personnelle dans des situations concrètes. Le chercheur n'adhère pas nécessairement à tous les principes directeurs, n'obéit pas toujours sans discernement aux directives. La réalité est aussi différente de ce qui avait été imaginé. La situation de recherche correspond rarement au modèle qui ressort des descriptions qu'on en fait. Elle constitue, pour ainsi dire, une situation expérimentale dans laquelle ni l'informateur ni l'observateur ne savent à l'avance comment va naître l'interaction, ni ne peuvent prédire le contenu des échanges interpersonnels.

À ces diverses inconnues de la situation de recherche s'ajoutent d'autres éléments qui résultent de la dynamique de l'observation. La connaissance de « l'autre » entraîne dans son sillage une meilleure connaissance de « soi-même ». Qui plus est, les diverses activités sur le terrain nous amènent à prendre conscience graduellement de ce qu'on est et de ce qu'on sait : par les craintes qu'on éprouve, par les angoisses que l'on ressent, par les frustrations auxquelles on s'expose lorsque nos attentes ne se réalisent pas, par les ambitions que l'on entretient et par l'ensemble des satisfactions qui accompagnent les réussites [10]. Peu à peu, en tant qu'observateur, on apprend à mieux percevoir et à comprendre plus en profondeur la réalité à laquelle on est confronté. Il y a plus encore. Dans la mesure où l'ethnologue apprend à vivre à la manière de l'autre, il perçoit et sent d'autres réalités, il réagit à d'autres règles et à d'autres prescriptions.

Au cours de cette première saison en Acadie, je n'ai pas la prétention d'avoir saisi dans toutes ses dimensions, ce que voulait dire être Acadien. Toutefois, à la suite de plusieurs autres expériences d'observation à Baie-Sainte-Marie et avec l'aide de Gosselin, j'en ai défini les principales dimensions (Tremblay, 1960 :135-164 et 1973 :194-318).

Une constatation déterminante pour mon orientation ethnologique me fit prendre conscience qu'un chercheur pouvait « se dépayser » en intériorisant une réalité dont les traditions prennent leurs racines aux mêmes sources que celles dans lesquelles il a grandi. Sur le long chemin de la survivance, les Acadiens de Baie-Sainte-Marie ont développé une manière de penser et de vivre qui ne ressemble à nulle autre (Tremblay, 1962). La plupart des Acadiens de cette région ont entretenu des contacts de civilisation avec les membres de la culture dominante anglo-saxonne. Tous n'ont pas survécu à l'acculturation. Ceux qui ont conservé les principaux éléments de leur héritage portent les cicatrices de profondes meurtrissures qui font partie du patrimoine collectif.

Comment ressentir tout cela sans réapprendre à vivre ? Est-ce vraiment possible ? Pourquoi ne pas l'avouer, ma connaissance est métaphorique, mon vécu ayant été tangentiel. Est-ce que d'autres formes d'apprentissage, comme l'immersion totale par exemple, n'auraient point suscité d'ambiguïtés concernant mon identité culturelle, n'auraient pas produit des conflits d'allégeance ? Imperceptiblement, sans vraiment le désirer, j'ai retrouvé le sens du rapport objectivité-subjectivité.

J'ai encore appris à m'incliner devant les faits, à être humble à l'égard des informateurs que j'ai rencontrés, car je fus constamment impressionné par la diversité et la richesse de leurs expériences. Combien de fois ai-je ressenti une admiration sans borne pour leur savoir et leur savoir-faire. Quelques-uns savaient à peine lire et écrire, mais ils pouvaient reconstituer, dans les moindres détails, leurs expériences personnelles, les replacer dans leurs contextes et, à la limite, à la manière des informateurs clés (Tremblay, 1957), en apprécier la portée. Que de richesses se perdent ainsi dans la mémoire de ceux qui ont vécu longtemps, intensément ! La tradition orale acadienne est particulièrement riche et féconde (Chiasson, 1962 ; Cormier, 1975 ; Dupont, 1977 ; Lacourcière et Savard, 1952 ; Roy, 1952).

Pourquoi ne dirais-je point que les Acadiens ont aussi appris à mieux me connaître au gré du temps. Il me faudra un second terrain, dans la même région, d'une durée de huit mois celui-là, avant de me sentir complètement chez moi en Acadie. L'étendue d'un mandat prévoyant l'étude de la culture acadienne et l'analyse du mode de vie dans le village de Corberrie et dans les localités avoisinantes suscita quelques difficultés dans la planification de mon temps de recherche. Je développai même un troisième centre d'intérêt : l'acculturation des Acadiens vivant à Weymouth [11], un centre semi-urbain, biculturel et multiconfessionnel. Cet intérêt se concrétisera plus tard dans ma thèse de doctorat (Tremblay, 1954).

Enfin, l'obligation de partager une automobile pour nos déplacements créa, à l'occasion, des imbroglios dans les horaires et les rendez-vous. Quant à la supervision d'Émile, dont j'étais le disciple par la force des choses, elle s'est relâchée à mesure qu'il a déployé ses talents d'entrepreneur, lesquels allaient le conduire à l'immersion presque totale !

Cette esquisse des éléments pertinents de mon initiation individuelle au terrain ne peut laisser dans l'ombre les contraintes techniques de l'annotation et de la codification des informations. Chaque jour, je devais traduire les entrevues et les notes d'observation de la journée de l'acadien à l'anglais. Il convenait d'apporter beaucoup de soin à la codification des informations qualitatives et quantitatives apparaissant dans chacun des paragraphes du rapport d'observation, car ces cotes numériques permettraient aux informations pertinentes d'être classées dans leurs casiers respectifs. Ce système de classification à renvois multiples s'inspire de celui utilisé par Leighton dans ses travaux japonais - particulièrement à Poston dans l'Arizona - de cet autre conçu par Kluckhohn pour systématiser les observations chez les Navahos dans le cadre des études de Ramah, et de celui établi par George Peter Murdoch dans la construction des Human Relations Area Files [12].

Les premières semaines sur le terrain furent donc particulièrement éprouvantes, car j'ai dû me familiariser avec le parler acadien, rédiger des notes d'observation en anglais et repérer des moyens mnémotechniques susceptibles de développer ma mémoire visuelle et ma mémoire auditive en vue de la reconstitution des situations de recherche.

L'immersion totale et l'enregistrement exhaustif

Ce n'est ni le lieu ni le moment d'entreprendre une analyse critique de mes notes de terrain : cet exercice justifierait à lui seul un long article. Toutefois, je consignerai ici quelques données chiffrées qui en reflètent la nature, l'étendue et la diversité.

Le travail sur le terrain a duré quatre-vingt-dix jours et a donné lieu a cinquante-huit rapports d'observation totalisant trois cent trente-trois pages dactylographiées à simple interligne, soit 5,8 pages par rapport individuel d'observation [13]. De ces rapports, vingt-six sont centrés exclusivement sur des opérateurs forestiers-fermiers de l'arrière-pays regroupés géographiquement dans une seule paroisse ; six sont le résultat d'entrevues détaillées auprès de propriétaires de scieries, d'un propriétaire de manufacture de boîtes et d'un marchand général de la côte, ayant jadis contrôlé une partie importante de la production annuelle de ces opérateurs forestiers ; cinq se rapportent à des inventaires et à des observations sur les opérations depuis le début du XXe siècle. C'est donc dire que trente-sept des cinquante-huit rapports d'observation portaient sur mon principal sujet d'étude, « L'impact des changements technologiques dans l'industrie forestière sur les villages de l'hinterland et de l'arrière-pays », tandis que les vingt et un autres portent sur les milieux riverains et les zones de transition de la municipalité acadienne.

Deux règles furent des éléments-moteurs de première importance lors de mon apprentissage en observation ethnographique : l'immersion totale et l'enregistrement exhaustif. Je me rends compte, avec plusieurs années de recul, que ces deux principes m'ont en quelque sorte poussé à m'adapter au plus grand nombre possible de situations d'observation et à consigner régulièrement et systématiquement, dans les vingt-quatre heures qui suivirent, une observation, une entrevue ou l'ensemble des données recueillies. Ces principes directeurs étaient si fondamentaux qu'ils édictaient toute une série de prescriptions se rapportant aux « choses à faire » ou aux « choses à ne pas faire ». En fin de compte, toute démarche ou manière de faire était jugée, par le principal intéressé, à la lumière d'un seul barème qui peut s'exprimer par une interrogation : favorise-t-elle ou freine-t-elle l'immersion désirable et l'annotation systématique ?

Il n'était pas toujours facile de répondre avec assurance à cette question, dans la mesure où ces deux règles bibliques du travail sur le terrain comportent des contraintes contradictoires. Si vous accentuez la participation et assurez votre présence dans le plus grand nombre de situations possibles, vous accélérez indubitablement le procès de familiarisation et d'intégration au milieu, mais vous n'êtes cependant plus en mesure de consigner la totalité des observations. À l'opposé, si vous enregistrez tout ce que vous voyez et entendez, et tout ce que les autres observateurs voient et entendent vous réduisez d'autant vos possibilités de vous intégrer à la vie communautaire ou aux activités d'un groupe. Une immersion exagérée compromet l'annotation rigoureuse, tandis que des notes d'observation trop abondantes et détaillées rendent l'intégration sociale difficile, voire impossible.

Le principe de l'enregistrement des observations soulevait le problème concret de la conservation des notes dans un lieu sûr afin de protéger le chercheur et les informateurs contre les fuites éventuelles. Personnellement, j'ai toujours rangé mes notes dans un endroit secret de ma chambre à coucher ! Cela explique peut-être le nombre inhabituel de cauchemars que j'ai eus, portant sur la disparition de mes notes de terrain !

Ultérieurement, j'ai compris que cette philosophie de l'immersion-annotation correspondait à une règle de la méthode inductive en phase exploratoire (Tremblay, 1968 : 64-65). Au stade de l'exploration, tous les faits d'observation sont d'égale importance. C'est seulement lorsque ces faits produisent des effets inattendus ou donnent plus de poids à certaines hypothèses de travail qu'ils forcent l'observateur à rétrécir son champ de vision ; les démarches d'observation se précisent et se concentrent alors sur des univers plus restreints.

Approfondir et apprivoiser plutôt que d'élargir et déployer dans toutes les directions devient, à cette étape-ci, l'idée maîtresse. Cette orientation générale de l'enregistrement exhaustif, j'y ai fait allusion plus tôt, faisait partie d'une démarche visant à enrichir un fichier général, à l'état embryonnaire, de données brutes de toutes sortes. Rétrospectivement, je peux affirmer que les principes de l'immersion et de l'enregistrement ont été la pierre angulaire de mon apprentissage sur le terrain, l'apprentissage de celui qui faisait de l'anthropologie sans le savoir !

L'analyse de la quotidienneté

Je m'attarderai ici à décrire sommairement le climat de la recherche sur le terrain, quelques événements marquants qui ont ponctué cette première expérience en Acadie, une journée typique et quelques-uns de mes déboires en tant qu'apprenti, espérant ainsi tisser la toile de fond sur laquelle mes efforts de chercheur se sont déployés, à travers certains événements et expériences dont on parle peu habituellement.

Le climat de la recherche sur le terrain

Quelques aspects des conditions de l'observation ont déjà été décrits : l'équipe à laquelle j'appartenais et les réunions hebdomadaires. Ces dernières ont été une tribune multidisciplinaire permettant d'exposer des théories d'auteurs renommés.

J'évoquerai maintenant d'autres aspects, en centrant cette fois mon propos sur les situations de recherche proprement dites. J'ai fait allusion, plus tôt, à la méfiance des Acadiens envers les étrangers, y compris les « Canadiens » [14]. Dans ce contexte, le fait d'être associé à l'Université Laval, d'habiter dans la maison du collège et de me référer à certains membres de l'élite constituait davantage de crédibilité auprès de mes informateurs. Une fois sur les lieux d'une rencontre ou d'un événement, il fallait, bien sûr, que je justifie ce que « j'étions venu farre dans Clare » ! Je m'inspirais de la formule générale passe-partout que Leighton avait présentée à l'occasion de la séance publique en y ajoutant quelques éléments nouveaux afin de tenir compte des circonstances particulières de ma recherche.

Combien de fois m'a-t-il fallu répéter que j'étudiais l'histoire de la région et que je reconstituais les différentes étapes du changement technologique dans l'industrie forestière. J'apportais des exemples et si la curiosité de mon interlocuteur était piquée et qu'il soulevait de nouvelles interrogations, j'ajoutais de nombreux autres détails techniques. Si le questionnement se poursuivait, je révélais de plus amples informations sur les objectifs, les techniques, les démarches, les hypothèses de travail. Chaque fois que je prononçais l'expression « rapport de recherche », on voulait inévitablement savoir son contenu et l'utilisation qui en serait faite. Si je faisais référence au « programme de recherche », d'autres questions surgissaient qui nécessitaient des réponses satisfaisantes, c'est-à-dire des renseignements susceptibles d'atténuer les craintes que les Acadiens entretenaient vis-à-vis les étrangers et leurs initiatives dans le milieu. L'Acadien étant respectueux de l'autorité et de ceux qui en sont les détenteurs, l'approbation de nos travaux par les membres de l'élite a constitué un élément déterminant dans nos démarches d'observation. Dans la structure d'autorité, les élites du clergé sont au sommet de la pyramide et occupent une position inégalée (Tremblay, 1950).

Le climat de recherche ne saurait être reconstitué sans évoquer le parler acadien, qui fut la langue de communication des informateurs.

Le parler franco-acadien se distingue de la langue parlée par les Canadiens d'expression française, surtout par la construction de la phrase, la conjugaison des verbes, l'accent, l'utilisation d'archaïsmes et d'expressions nautiques et l'usage plus fréquent de termes anglais et d'anglicismes. (Tremblay, 1962 : 535) [15]

Les Acadiens ont toujours utilisé leur langue maternelle au foyer et à l'extérieur, s'il n'y avait pas d'anglophone dans le groupe. En effet, dès qu'un anglophone pénétrait dans un groupe, le transfert linguistique de l'acadien à l'anglais se faisait automatiquement.

Chaque fois que je rencontrais un Acadien pour la première fois, invariablement il portait un jugement d'autodépréciation sur son parler : « J'étions gêné de parler avec toi en acadien. Je parlions pas si benne que toi qui venions du Québec. » Il me fallait quinze bonnes minutes pour vider cette question avant de m'aventurer dans des univers plus neutres.

À vrai dire, je me demande, encore aujourd'hui, si je réussissais vraiment à apaiser ce sentiment d'infériorité ! J'en doute. J'avais pris le parti de ne pas m'exprimer en acadien, mais avec mon accent québécois. Le processus d'échange a suscité, à l'occasion, des problèmes mineurs de compréhension. Il me fallait, pair exemple, obtenir des explications sur certaines notions techniques anglaises utilisées pour décrire et qualifier les opérations forestières et sur certains régionalismes et tournures de phrase.

Les activités sociales et culturelles à l'affiche au collège Sainte-Anne ont certainement représenté la voie royale de notre intégration sociale à la vie acadienne comme couple et observateurs. À l'occasion de ces soirées, nous avons été en mesure, ma femme et moi, de rencontrer l'élite de la communauté et de faire la connaissance de familles de pêcheurs et d'agriculteurs, de travailleurs d'usine, de salariés saisonniers et de migrants des villes avoisinantes, ce qui nous a ainsi permis d'élargir rapidement le réseau de nos connaissances, et ce, dès les premières semaines de notre arrivée à Pointe-de-l'Église.

Les événements marquants

Il s'agit d'événements et de situations qui, bien qu'ordinaires en apparence, ont orienté le déroulement de la recherche et ont influé sur mes attitudes et mes démarches en tant qu'observateur. J'ai choisi, à dessein, de commenter quelques-unes de ces situations afin d'illustrer comment elles influencent les résultats de l'observation.

Ma situation de (Jeune marié », par exemple, a facilité et accéléré mon intégration auprès des familles du milieu : à l'époque, c'était le « statut normal » d'un homme de mon âge. D'ailleurs plusieurs des invitations que je recevais s'adressaient plutôt au couple qu'à moi seul. Le fait de vivre avec les Gosselin et d'avoir notre pied-à-terre dans un endroit central incitaient un certain nombre d'Acadiens à venir nous saluer, ou encore à nous rendre visite. Il fallait toujours être prêts ! Car, selon la coutume du pays, les Acadiens pénétraient dans la maison sans frapper, ce qui nous surprenait à tout coup. On nous visitait également à intervalles réguliers, par exemple, après la grand'messe du dimanche, trois ou quatre personnes venaient s'enquérir de la santé de Madame Simone Gosselin qui attendait son premier enfant pour le début du mois d'août. Le Dr Philippe LeBlanc, l'omnipraticien de la paroisse, suivait attentivement l'évolution de la grossesse.

Notre fête nationale servit de prétexte à une surprise que nous avons appréciée. L'économe du collège, qui avait une sympathie avouée pour les Canadiens, vint nous rendre visite ce jour-là, nous offrit deux bouteilles de cidre et une délicieuse salade que les religieuses du collège avaient préparée à notre intention. Nous avons levé nos verres à la santé de notre saint patron et raconté des histoires. Ce fut la seule fois que nous bûmes du cidre en Acadie, car le rhum blanc et le rhum brun étaient les boissons du pays ! Un relent de la période de la prohibition. À cette époque-là, les goélettes acadiennes qui transportaient du bois aux Antilles évitaient de revenir délestées et remplissaient leurs cales de mélasse, de sucre, de thé, de café et de rhum de contrebande de première qualité !

La fête nationale des Acadiens, le 15 août, c'est-à-dire l'Assomption de la Vierge Marie, marque une autre date importante de notre séjour sur le terrain. Elle fut célébrée en grande pompe, car elle clôturait une kermesse paroissiale de trois jours sur les terrains de l'église Saint-Bernard

[16] et, par le fait même, elle rassemblait une foule considérable. Cette fête religieuse et champêtre permettait aux Acadiens de Baie-Sainte-Marie de rencontrer ceux des municipalités de Digby, de Yarmouth et d'Halifax, et enfin, ceux qui, émigrés de façon définitive dans les États de la Nouvelle-Angleterre, reviennent au pays chaque année pour visiter leurs parents et revoir leurs amis.

Cet événement survint vers la fin de notre séjour et cela nous permit de vivre intensément une expérience collective de la plus haute importance pour la sauvegarde de la tradition à Baie-Sainte-Marie, et de nouer de nouvelles relations avec des centaines d'Acadiens de diverses régions. Nous étions de plus en plus connus : les occasions de rencontres se multipliaient et nos informateurs se sentaient plus à l'aise en notre compagnie. Hélas ! il me fallait concentrer mes observations sur les forestiers-fermiers de l'hinterland. Cette tâche a restreint la diversification de mes contacts pour accroître mes rencontres avec les résidents de Corberrie. Ne me fallait-il pas remplir les casiers vides de mon plan de recherche ?

Les informateurs clés (quatre à l'été 1950), dont deux vivaient à Corberrie, un dans un village limitrophe et le dernier à l'Anse-des-Belliveau, ont été les véritables artisans de la réussite de ce premier terrain. En plus de m'apprendre plusieurs des aspects techniques qui apparaissent dans mon rapport de recherche (Tremblay, 1950), ils m'ont en outre fourni des données historiques et contextuelles me permettant de mieux saisir certains aspects de l'avancement technologique dans l'industrie forestière et le genre d'impact de ces transformations sur les modes de vie des communautés de l'hinterland, principalement celle de Corberrie. Plus du quart de mes notes d'observation découlent de mes rencontres avec eux.

Une journée pas comme les autres : le 20 juillet 1950

Je nourrissais l'ambition de décrire une journée typique à l'aide de mes notes de terrain. J'avais vaguement l'impression que cela n'existait pas, si ce n'est à l'état d'idéal. Après avoir réexaminé mes notes, je suis en mesure d'affirmer le contraire.

Tout ce qui se rapporte à la vie privée de l'observateur (le sommeil, les repas, le repos, les distractions, ...) se déroule normalement. Ce sont des activités essentielles pour se maintenir en santé, donc, en état d'observer. En ce sens, elles obéissent à certaines règles essentielles possédant une relative stabilité. On sait par expérience que la fatigue, l'insatisfaction, la tension, les émotions et les préoccupations exercent une influence décisive sur la qualité des informations recueillies. C'est là un sujet si vaste qu'à lui seul il mérite une attention toute spéciale.

Quant aux activités de terrain proprement dites, elles varient selon les circonstances, car celles-ci ne sont habituellement pas répétitives. Sur le terrain, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas : c'est une lapalissade ! Si, au lieu de la journée on choisit la semaine comme unité d'analyse, certaines tendances ressortent. Ceci étant dit, j'ai choisi de décrire les activités de recherche d'une journée différente de toutes les autres, soit le 20 juillet 1950.

Je suis à mi-chemin de mon séjour. Je me lève à sept heures trente et je prends mon petit déjeuner à huit heures. De huit heures trente à neuf heures quinze, je rédige mes notes de terrain de la veille. C'est maintenant l'heure à laquelle je pars pour les concessions, dans ma « petite Austin ». J'arrête chez M. L. qui est en train de fendre son bois dans la cour à l'arrière de sa maison. La conversation s'engage. Il m'annonce qu'il a fini de sortir ses billots « dans le bois », car la chaleur est écrasante. Il m'invite à venir rencontrer son père à la maison voisine. « Il a soixante-dix-huit années de vieux et lui y te contera comment ça se passiont y'a une quinzaine d'années. » Arrivés dans la cour, nous l'apercevons dans la grange qui prépare sa faucheuse (traction animale) pour la saison des foins, qui est sur le point de commencer. Lorsqu'il me voit avec son fils, pour me taquiner il m'offre un emploi saisonnier à la coupe du foin, à 5$ par jour. Tout en riant de sa plaisanterie, il me fixe du regard et me demande à brûle-pourpoint : « Qu'est-ce que tu vends ? » Son fils ne me donne pas le temps de répondre ; il me présente et, à sa manière, il lui donne un aperçu de ce que je fais. « Il étudie les changes dans les bois, dira-t-il, et comment on vit. » Le père semble être d'accord avec ce que je fais. Il dit que c'est une bonne chose que je vienne chez eux « pour apprendre aux gens à vivre » et que la tâche ne sera pas de tout repos ! Après que j'eus apporté les précisions nécessaires pour lui faire comprendre que j'étais plutôt venu étudier les changements qui sont survenus dans leur vie à la suite de l'évolution technologique, il me lance l'invitation suivante : « Viens passer une soirée à la maison si tu voulions que je te parlions du vieux temps. »

M. L. et moi pénétrons dans la maison afin de rencontrer sa mère qui, en m'apercevant, m'invite à m'asseoir dans la salle à manger (on reçoit les étrangers dans les plus belles pièces de la maison), mais comme je refuse, nous nous asseyons autour de la table de cuisine et la conversation s'engage immédiatement. Les questions abordées se rapportent à la tenue de la maison, à l'éducation des enfants, aux souvenirs de famille, à la musique acadienne, aux relations avec ses petits-enfants, à l'école, aux voyages, à l'hospitalité acadienne, aux paysages et aux décors de Baie-Sainte-Marie.

Après avoir écouté sa mère attentivement durant un bon moment, M. L. me propose d'aller visiter un « moulin à scie avec appontement ». Nous nous rendons sur les lieux et stationnons l'auto en bordure de la route. Nous pénétrons à l'étage inférieur du « moulin ». C'est à ce moment que mon informateur me confie qu'il était « installateur de moulin » (millwright) et qu'il connaissait tout cela sur le bout de ses doigts. Il m'expliqua alors que l'eau était accumulée dans un réservoir carré, construit en bois, et en déversant son surplus d'eau faisait tourner une immense roue en bois qui actionnait un arbre de transmission relié à divers engrenages et ces derniers mettaient en mouvement les courroies qui faisaient fonctionner la scie. Nous montons à l'étage supérieur et M. L. en profite pour me dire qu'il est attitré au chariot à la scierie de KP à Marshalltown, près de Digby. Par la suite, il fait la distinction entre l'installation technique du chariot dans un moulin à eau et celle dans un moulin à électricité. En quittant les lieux, nous rencontrons le propriétaire de la scierie qui se montre intéressé à me fournir des précisions sur la vie d'autrefois, les opérations forestières, le fonctionnement de la scierie, le prix du bois de planche et le niveau de vie. Immédiatement après son départ, M.L. s'empresse de me confier :

- « C't'homme-là, y connais rien dans les moulins, pis y est pas un homme de bois non plus. Y'est pas capable de réparer son moulin. Regarde les bâtisses qui tombiont en ruines. C't'été, y a eu de la misère à runner son moulin. Pis, je creyons ben qu'y arrive pas à payer ses dettes. Je pouvions te dire, dret-là, que dans deux ou trois ans, ça fera un moulin de plus qui seriont abandonné. »

Par la suite, M. L. aborde successivement les sujets suivants : les pratiques commerciales du propriétaire de la scierie que nous venions de visiter, le scandale financier qui a frappé le comté le printemps précédent, son projet d'achat du chantier maritime de Weymouth et sa philosophie en matière d'investissements.

Comme l'heure du souper approchait, et que M.L. voyait que je m'intéressais d'une manière toute spéciale à ce qu'il avait à me raconter, il m'invite à venir le rencontrer chez lui à dix-neuf heures. J'accepte. Mes notes d'entrevue furent transcrites (enregistrement exhaustif) durant l'après-midi, ce qui permit à Émile Gosselin d'utiliser l'automobile pour rencontrer un de ses informateurs.

L'entrevue avec M.L. dura deux heures et demie et fut totalement consignée dans un rapport de dix pages. Les sujets abordés se rapportent à la construction de sa maison ; à sa fonction de vendeur à commission pour les P. ; aux emprunts des P. dans la municipalité acadienne ; au commerce des billots et du bois débité en planches ; à ses relations amicales avec ses patrons ; à la nécessité d'étudier le village de Corberrie et de rencontrer des entrepreneurs forestiers de l'endroit ; aux causes des insuccès des Acadiens en affaires ; aux grandes compagnies forestières au tournant du siècle et à leur localisation sur une carte géographique de la province ; à la mentalité des gens instruits et des professionnels acadiens ; aux membres de la Chambre de commerce de Clare ; au chantier maritime de Meteghan ; au sénateur acadien et à la politique dans Clare ; à l'exportation par bateau ; et enfin, aux conditions de travail dans les scieries.

J'arrivai chez moi à vingt-deux heures, complètement vidé ! Il me fallut quelques minutes pour reprendre mon souffle et faire un brin de causette à ma femme et aux Gosselin avant de retourner à ma table de travail pour reconstituer, dans les grandes lignes, le déroulement de l'entrevue, les sujets discutés ainsi que leur ordre chronologique et jeter sur papier les principales expressions acadiennes. Il me fallut une bonne heure pour accomplir cette tâche. Aussitôt ce travail terminé, j'étais prêt à échanger mes impressions de la journée avec Gosselin. J'ai ainsi appris qu'Émile avait rédigé des rapports d'entrevue dans la matinée, qu'il avait utilisé l'auto dans l'après-midi pour rencontrer un de ses informateurs clés à New-Edinburgh et qu'il s'était rendu chez le directeur de banque de la localité où nous vivions, pour discuter de questions financières et commerciales. Pendant que nous étions affairés à nos tâches d'observation, des visiteurs étaient venus à la maison. Simone et Jacqueline avaient fait des courses et s'étaient rendues prendre le courrier au bureau de poste. Elles avaient, de leur côté, recueilli des informations utiles à la recherche qu'elles nous livraient volontiers.

Les déboires de l'observation

Une expérience de terrain n'est jamais complètement réussie. Il existe toujours quelques ombres au tableau même dans les meilleures circonstances. Ces événements déplaisants, ces situations contraires et ces expériences décevantes ne font habituellement pas l'objet d'analyses poussées lorsqu'ils ne sont pas complètement occultés. Tout se passe comme si l'observateur craignait, en les reconstituant, d'infirmer la validité des données recueillies et d'avouer sa médiocrité en tant que chercheur.

Les témoignages qui suivent ne font malheureusement pas exception à la règle ; c'est un article complet qu'il me faudrait écrire pour rendre entièrement compte de ces aspects négatifs. J'éprouve la nécessité de parler sommairement de trois expériences particulières : deux d'entre elles ont tourné à mon avantage tandis que la troisième a créé un démêlé d'importance qui me freina dans mon travail. Il s'agit respectivement d'un accident de voiture, de l'ouverture officielle du « Lakeside Inn », et de l'accusation d'être un espion et un communiste.

Mes entrevues et mes observations le long de la Baie m'ont amené, comme je l'ai dit plus tôt, à choisir le village de Corberrie pour y mener l'étude de l'impact des changements dans l'industrie forestière sur la vie villageoise. Ce village de l'arrière-pays était situé à quelque trente kilomètres de la côte, à laquelle il était relié, à l'époque, par une route de terre étroite et tortueuse par endroit. J'étais, il faut le dire, un conducteur inexpérimenté, ayant reçu mon permis de conduire quelques semaines auparavant. Un soir, vers vingt-trois heures, rentrant en voiture de Corberrie après une longue journée d'observations et d'entrevues, je heurtai de plein fouet un chevreuil, ébloui par les phares de l'automobile, au moment où j'entrais dans une courbe prononcée. L'auto s'arrêta brusquement à quelque cinquante mètres du lieu de l'impact. Mort de frayeur, je descendis de l'auto pour constater les dégâts ! Quelle ne fut pas ma consternation de voir que l'aile droite était enfoncée et bloquait la roue. Il me fallut une bonne demi-heure pour remettre la voiture en état et une heure et demie pour retourner à Pointe-de l'Église.

À mon arrivée, Émile m'attendait. Il se rendit vite compte dans quel piteux état j'étais. Je lui racontai donc l'accident sans toutefois le rassurer complètement, car il me posa une série de questions pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'un animal et non d'un être humain ! De toute manière, malgré l'heure tardive, nous devions retourner sur les lieux de l'accident, faire le constat d'usage, récupérer le chevreuil, le transporter et remplir la déclaration officielle auprès du garde-chasse. D'un commun accord, nous décidâmes de nous rendre à Weymouth au garage de D.T. avec l'auto accidentée et de lui demander de nous conduire sur les lieux de l'accident.

À notre arrivée chez D.T., il ne tarda pas à nous confirmer qu'il fallait retourner sur les lieux de l'accident afin de récupérer l'animal, de le porter chez le boucher pour qu'il soit saigné et débité avant qu'il ne devienne impropre à la consommation. C'est ce que nous fîmes sur le champ. Nous éveillâmes le boucher vers quatre heures du matin. Il vint nous répondre en chemise de nuit blanche, coiffé d'un bonnet. Mi-éveillé, il ressemblait à un véritable fantôme ! Il saigna l'animal devant nous et nous assura, avant notre départ, qu'il ferait les déclarations usuelles au garde-chasse et qu'il donnerait la carcasse à une institution publique, comme le stipule la loi.

Il est évident qu'une mésaventure comme celle-là nous créa toute une série d'embêtements sur le coup. Mais elle nous obligea à contacter plusieurs personnes ; toutes nous ont fourni des informations intéressantes sur le fonctionnement de la société acadienne. La nouvelle de l'incident se répandit le long de la côte comme une traînée de poudre. Chaque fois que je faisais la connaissance d'un nouvel informateur, il ne ratait pas l'occasion de me taquiner sur mes aptitudes de conducteur d'automobile, ou encore sur celles du chasseur qui fait du braconnage !

L'incident du Lakeside Inn, un hôtel de la « Compagnie des chemins de fer Canadien Pacifique » à ce moment-là, est d'une nature toute différente. Il est survenu lors de l'ouverture officielle de la saison estivale. Il faut noter que les occasions de fête et de réjouissance ne sont pas aussi nombreuses qu'à la ville dans ces milieux ruraux et semi-urbains. La classe bourgeoise anglo-saxonne et acadienne profite d'événements officiels comme ceux-là pour se rencontrer. Le Dr P.L. et son épouse nous invitèrent à les accompagner à cette soirée de gala. Madame C.L. prêta même une robe de circonstance à mon épouse.

Cette fête regroupait les hommes d'affaires et les professionnels des comtés de Digby et de Yarmouth et donnait lieu à une séance intensive de consommation d'alcool. Voulant, j'imagine, me faire accepter à l'intérieur du groupe d'Acadiens avec lesquels je me tenais, j'ai ressenti le besoin de boire comme tout le monde ! Malheureusement, je dépassai « mes limites » et je fus malade durant tout le voyage de retour. Il n'en fallut pas plus pour que la nouvelle parvint aux oreilles de tout le monde. « Le Canadien, y savions pas boire. » Sans engendrer de conséquences fâcheuses, cette expérience m'apprit beaucoup sur moi-même !

L'accusation d'être un espion au service des communistes me prit par surprise et provoqua, durant les jours qui suivirent, une terrible angoisse. Je craignais par la suite d'éprouver de sérieuses difficultés dans mon travail et de ne pas être en mesure de respecter les échéances établies par la direction. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas. Voici ce qui provoqua cette situation.