[55]

Nos 8.

LA QUESTION RÉGIONALE

DOSSIER

“L’ENVERS DE LA MÉDAILLE :

LE SOUS-DÉVELOPPEMENT

RÉGIONAL.” *

Par Serge Côté et Benoît Lévesque

Comme la question nationale, la question du développement régional au Québec entre dans l’actualité au début des années 60 puis se pose avec plus d’acuité à partir du début des années 70. Dans ce court essai, nous n’avons pas l’intention de centrer notre réflexion sur les rapports qu’entretiennent ces deux questions bien qu’il s’agisse d’une tâche nécessaire. Pour le moment, les objectifs de notre réflexion sont beaucoup plus modestes, il s’agit pour nous d’une première interrogation sur la région, sur sa réalité et sur la façon de l’appréhender compte tenu du fait que cette question à l’instar de la question nationale est traversée par la lutte des classes.

Il semble bien que la réflexion sur la question régionale ne fasse que débuter et qu’à cet égard nous soyons quelques années en retard comparativement aux analyses de la question nationale produites depuis quatre ou cinq ans. Dans ce contexte, la question régionale apparaît passablement ambiguë : les quelques analyses critiques que nous possédions, arrivent à des conclusions radicalement opposées (du moins à première vue). Ainsi, pour certains, la question régionale est le lieu par excellence du brouillage et de l’occultation des enjeux fondamentaux à l’heure actuelle un obstacle au développement et à l’organisation d’un courant révolutionnaire [1]. Les revendications qui émergent sur ce terrain seraient réformistes sinon réactionnaires. Pour d’autres, ces luttes sont dans bien des cas en rupture au moins partielle avec le capitalisme et constituent d’excellents révélateurs du caractère de classe de l’État de sorte qu’elles sont susceptibles d’enrichir le projet socialiste de société et hâter son avènement aussi bien que les luttes des femmes, les luttes pour de meilleures conditions de vie et même les luttes ouvrières traditionnelles peuvent le faire [2].

Ces deux positions reposent sur des définitions de la région qui nous apparaissent assez différentes. En effet, si les premiers critiquent à raison une définition de la région en terme d’instance où l’opposition centre-périphérie se substituerait aux oppositions de classes, ils en viennent à réduire la région au niveau de l’idéologie et, finalement, à la définir comme « espace d’un mythe [3] ». Ce faisant, ils réussissent tout de même à bien montrer comment la question régionale relève d’une crise du rapport de l’État capitaliste à la société locale. Mais si les seconds (Lipietz et Sacouman, entre autres) arrivent à voir clairement comment la question régionale [56] peut être partie prenante du mouvement ouvrier et populaire, c’est dans la mesure où ils dépassent l’analyse du discours, dans la mesure où ils montrent comment la crise du rapport de l’État à la société locale est liée aux transformations du mode d’accumulation capitaliste.

Dans cette perspective, nous pensons que la compréhension des véritables enjeux de la question régionale exige que l’analyse de l’idéologie et de la crise du rapport de l’État à la société locale soit complétée ou alimentée par l’analyse de la transformation des modes d’accumulation du capital pourvu que l’on voit bien que cette transformation ne s’opère pas indépendamment de la lutte des classes, luttes entre bourgeoisie monopoliste et bourgeoisie non monopoliste, luttes entre bourgeoisie et prolétariat. Ainsi, l’enjeu principal de la question régionale serait la prolétarisation des petits producteurs (petits agriculteurs, pêcheurs, bûcherons indépendants), ce qui expliquerait pourquoi actuellement la question du développement régional concerne davantage les régions périphériques (régions-ressources) que les autres [4]. Cela n’empêcherait cependant pas la bourgeoisie québécoise d’interpréter cette question à partir de son projet de développement d’une économie québécoise un peu plus autocentrée mais capitaliste. Cette interprétation serait facilitée par le fait que la bourgeoisie québécoise a des assises régionales ou tout au moins que les régions constituent aussi pour elle des lieux d’une accumulation plus intensive.

Un village typique de l’arrière-pays.

Photo : Gérald Bouillon.

[57]

Vers une typologie des régions

du Québec

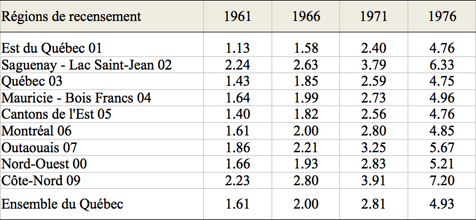

Alain Lipietz [5] a proposé pour la France une typologie des régions fondée sur certaines caractéristiques de l’accumulation du capital, dont la localisation des fonctions financières et d’ingénierie et la valeur différentielle de la force de travail. Contrairement à la situation décrite par Lipietz en ce qui concerne la France, les salaires industriels dans les régions périphériques québécoises ne sont pas systématiquement plus bas que ceux versés dans la région de Montréal, que nous considérons pour l’instant comme étant une région centrale. Une partie de la main-d’oeuvre de ces régions touche une rémunération équivalente à la main-d’oeuvre du centre. Il s’agit essentiellement des travailleurs de certaines entreprises monopolistes intéressées à l’extraction et à la première transformation des ressources des régions. Comme l’indique le tableau 1, c’est là où les grandes entreprises papetières, minières et de traitement des métaux ont un poids très important dans la composition industrielle de la région (Côte-Nord, Saguenay-Lac Saint-Jean) que les salaires manufacturiers sont le plus élevés.

Les monopoles, dans ces régions, versent des salaires élevés. À cette situation, trois raisons : premièrement, les monopoles ont la capacité de payer ces salaires ce qui est une condition nécessaire ; deuxièmement, l’action syndicale a imposé dans certains secteurs, tel le papier, des salaires uniformes dans tout le Québec, quelle que soit la région où sont embauchés les travailleurs ; troisièmement, la rareté de la main-d’oeuvre, dans le cas de la Côte-Nord tout au moins, a entraîné la nécessité de payer les travailleurs à un taux relativement élevé afin de les attirer en nombre suffisant dans la région. Pour les régions où existent des réserves de main-d’oeuvre, comme l’Est du Québec, cette dernière explication ne vaudrait que pour la main-d’oeuvre très qualifiée et c’est uniquement la deuxième raison — la syndicalisation — qui explique que le salaire des ouvriers des industries monopolistes soit au même niveau que celui des ouvriers travaillant dans les mêmes secteurs ailleurs au Québec. Le rattrapage des salaires industriels dans l’Est du Québec au cours des années 1970 (voir tableau 1) n’est explicable que par le fait que depuis peu le nombre de papeteries de cette région a doublé, les papeteries comptant désormais pour une forte proportion de l’emploi industriel total dans la région [6].

[58]

Tableau 1.

Évolution des salaires horaires manufacturiers moyens

par région de recensement, 1961 à 1976.

N.B. Le salaire horaire manufacturier moyen a été estimé en divisant les salaires versés par les heures travaillées.

Source : Statistique-Canada, Industries manufacturières du Canada, niveau infra-provincial, catalogue 31-209.

Il est bon de remarquer, afin d’apporter les nuances nécessaires, que le secteur industriel non monopoliste des mêmes régions paie, lui, des salaires beaucoup plus bas et que les bas revenus sont un trait historique de certaines de ces régions. Les syndiqués des monopoles, tout comme les syndiqués du secteur public, dont les salaires sont depuis dix ans à égalité avec les autres salariés de l’État ailleurs au Québec, se rangent parmi les mieux payés par rapport aux autres habitants de la région. Les régions-ressources restent des régions fortement contrastées où les bas revenus côtoient les revenus plus élevés. Ensuite, le secteur industriel lui-même reste pieu important dans l’ensemble de la main-d’œuvre pour certaines régions, Nord-Ouest et Est du Québec en particulier. Une partie non négligeable de la population vit à travers des activités de petite production primaire fortement intégrées au mode de production capitaliste et aux monopoles : sur cette petite production se greffent des transferts de valeur qui peuvent être purement internes à la région. Enfin, le coût de la vie dans ces régions est plus élevé qu’à Montréal. C’est là où les travailleurs doivent débourser le plus pour leur entretien (Côte-Nord) que les salaires industriels et les revenus de l’ensemble de la population sont les plus élevés : ils dépassent même pour certaines années ceux de Montréal ! Cette valeur élevée de la force de travail, que l’on explique en général [59] par l’« éloignement », dépend aussi du fait que c’est sur la Côte-Nord que la part de la population totale tirant sa subsistance de la petite production marchande est la plus faible de toutes les régions-ressources : la reproduction de la force de travail s’effectue en presque totalité dans le MPC, ce qui est plus dispendieux et doit être compensé par un salaire plus élevé [7].

Les implantations d’établissements monopolistes dans les régions périphériques ne sont pas déterminées par l’existence de zones à bas salaires, contrairement à ce qui se passe dans les régions de montage déqualifié en France. Ces implantations proviennent du seul désir d’exploiter les richesses naturelles existant dans ces régions. Ces implantations ont permis aux monopoles de profiter de l’existence préalable ou induite [8] dans ces régions de secteurs de petite production marchande qui furent utilisés soit comme réserve de main-d’oeuvre, soit comme source d’approvisionnement en matière première. Ces régions peuvent être vues comme des zones de petite production marchande et/ou d’économie de subsistance [9] dans lesquelles les monopoles sont venus s’enclaver de façon plus ou moins envahissante selon les régions.

Partant des travaux de Lipietz et des particularités des régions-ressources du Québec, nous proposons une typologie des régions du Québec.

A) Le centre, au Québec, est constitué par la région de Montréal pour laquelle nous pouvons reprendre les termes de Lipietz : une région de conception, où se concentrent les fonctions financières, de direction de l’économie et d’ingénierie et où se réalise une accumulation autocentrée. Ce centre est en lien avec une périphérie, mais une périphérie qui nous semble beaucoup plus diversifiée que celle de la France. Nous osons parler à ce propos d’une double périphérie.

B) La périphérie I comprend trois régions : Mauricie, Cantons de l’Est, Québec. Dans ces régions, la valeur de la force de travail est moindre que dans la région de Montréal et les secteurs industriels qu’on y retrouve nécessitent une main-d’oeuvre sensiblement moins qualifiée que celle qui travaille à Montréal. Dans certaines villes moyennes, une tradition industrielle s’est instaurée et la main-d’oeuvre y dispose de qualifications recherchées. Dans d’autres cas, des usines sont venues s’implanter en quête de main-d’oeuvre qui rendent possibles ces implantations axées sur le montage déqualifié (ex : IBM à Bromont). Les employeurs y recherchent aussi une main- d’œuvre docile, peu encline à se syndiquer. Le déclin des secteurs mous, fortement représentés dans ces régions, vient compléter le portrait.

C) La périphérie II comprend ce qu’il est convenu d’appeler les régions-ressources du Québec : Nord-Ouest, Est du Québec, Saguenay-Lac Saint-Jean, Côte- Nord-Nouveau-Québec, Outaouais. Dans ces régions, les hauts salaires coexistent avec les basses rémunérations et les bas revenus. Si les implantations monopolistes sont en mesure de payer des salaires relativement élevés, la partie de la population qui tire sa subsistance du travail indépendant dans la petite production et celle qui est embauchée dans les entreprises satellites des monopoles (ex. : sous-traitance) réalisent des revenus annuels qui sont beaucoup moins importants.

La double composition de la périphérie II confère à ces régions leur caractère distinctif, soit le fait d’être des ensembles qui comprennent les deux faces de la médaille à l’intérieur du même espace. La partie « développée » de la périphérie II vit en symbiose avec sa propre « périphérie » interne, ce qui est reflété métaphoriquement et de façon très approximative dans les régionymes en usage. Dans quatre des cas qui nous occupent, les régions sont composées d’espaces hétérogènes qu’on a chapeautés d’une même appellation [60] commode. Les termes les plus récents sont marqués par le découpage du territoire en régions administratives par l’État et mettent l’accent sur l’unité imaginée ou souhaitée de la région : Est du Québec, Côte-Nord, Sagamie, Nord- Ouest. Les termes plus anciens, encore fréquemment en usage, rappellent à tous la bipolarité de ces régions. C’est ainsi que l’Est du Québec se décompose en Bas Saint-Laurent et Gaspésie, que le Nord-Ouest se dédouble en Abitibi et Témiscamingue, que la Sagamie se résout en Saguenay et Lac Saint-Jean et que la Côte-Nord se divise en Côte-Nord haute et moyenne et Basse Côte-Nord. Le premier terme de la dichotomie représente la partie la plus développée de la « région » et le second terme sa partie la moins avancée.

Une fois cette typologie établie, il est nécessaire de préciser que, d’une part, cette classification laisse en suspens un certain nombre de questions importantes et que, d’autre part, elle ne signifie aucunement que les catégories ainsi constituées ne comprennent que des éléments parfaitement homogènes. Nous allons maintenant détailler ces deux observations.

La principale lacune, peut-être, de la typologie, c’est qu’elle tend à présenter le Québec et ses régions comme un tout bien intégré où le « centre » (Montréal) structurerait l’espace québécois et dominerait une périphérie « immédiate » (périphérie I) et une périphérie « lointaine » (périphérie II). Cette vision, par trop territoriale, est à corriger pour au moins deux raisons. Tout d’abord, les espaces que l’on appelle « régions » sont rangés dans l’une ou l’autre catégorie de la typologie en raison de critères socioéconomiques (valeur de la force de travail, nature des activités productives) et non en raison de critères strictement géographiques (distance). Ensuite, comme le Québec ne constitue pas un ensemble économique fermé, il est un peu utopique de le considérer isolément du reste. Si l’une des caractéristiques de la périphérie est de transférer de la valeur au « centre », il n’est pas du tout évident que ce centre soit dans tous les cas Montréal, ce que donne à penser la typologie telle que présentée. Il apparaît donc qu’il faudrait aussi considérer les relations entre chacune des régions du Québec et l’extérieur du Québec pour obtenir un portrait d’ensemble plus satisfaisant [10].

Le fait de regrouper des régions distinctes dans une même catégorie au sein d’une typologie a pour effet de masquer quelque peu l’hétérogénéité de ces régions. Par exemple, la périphérie II, caractérisée par la présence d’activités extractives et de première transformation commandant des rémunérations assez élevées, est marquée par une forte diversité. Une région, la Côte-Nord, comprend principalement des entreprises monopolistes et ne compte presque pas de petits producteurs, tandis que d’autres, telles l’Est du Québec, ont, en plus de quelques entreprises monopolistes, un vaste secteur de petite production. Les deux genres de régions pourtant sont à ranger dans la périphérie II, car elles en présentent les grands traits : spécialisation poussée dans les ressources, appareil productif peu diversifié, extraversion [11].

[61]

Crise du rapport de l’État

à la société régionale

Il est généralement admis que les transformations du mode d’accumulation du capital au cours des dernières années se sont faites au profit principalement des monopoles [12]. Cependant, la crise du rapport de l’État à la société régionale ne se réduit pas pour autant à celle des relais entre le capital monopoliste et la société régionale [13]. En effet, dans le cas du Québec, la question du développement régional sera posée à la fois par la bourgeoisie québécoise en fonction de son projet économique et par les bourgeoisies régionales en fonction de leur intérêt immédiat. De plus, cette crise implique non seulement « ceux d’en haut », la bourgeoisie et ses représentants, qui ne peuvent plus diriger comme avant mais aussi « ceux d’en bas », les couches populaires, qui ne veulent plus vivre comme autrefois ou qui n’acceptent plus d’obéir aveuglément à « ceux d’en haut » (selon une expression d’Alain Lipietz).

Dans cette optique, la crise du rapport de l’État à la société locale a touché toutes les régions du Québec depuis le début des années 60 mais c’est principalement et d’abord dans les régions périphériques (périphérie II ou régions-ressources selon notre typologie) que cette crise a pris la forme de la question du développement régional. En région centrale, elle a pris plutôt la forme de problèmes urbains. En régions périphériques I, elle s’est posée avec plus ou moins d’acuité sous l’une ou l’autre de ces deux formes, soit sous la forme de problèmes urbains comme dans la région de Québec, soit sous la forme de la question régionale comme dans l’Estrie. La typologie des régions que nous avons proposée permet de comprendre pourquoi il en est ainsi. Plus particulière, l’importance des petits producteurs indépendants dans les régions périphériques II et la place singulièrement qu’y occupent les monopoles nous permettent d’entrevoir pourquoi la question régionale a été soulevée avec le plus d’insistance dans ces régions. Les transformations du mode d’accumulation du capital dans ces régions compte tenu de la situation particulière du Québec dans l’ensemble canadien exigeaient des changements importants tant au niveau des rapports de production que des rapports sociaux.

[62]

Ceux d’en haut ou les projets de la bourgeoisie

et le développement régional.

Prises globalement, les politiques du développement régional répondent principalement aux intérêts de « ceux d’en haut », i.e. de la bourgeoisie selon ses diverses fractions. C’est ce que nous révèlent, entre autres, l’origine de ces politiques à la fin des années 50 et leurs transformations rapides tant au niveau canadien et québécois que régional.

- — Au niveau canadien

L’intervention de l’État pour solutionner, à l’avantage de la bourgeoisie canadienne, les problèmes de développement régional remonte à l’origine même de la confédération [14]. Cela dit, ce n’est qu’à la fin des années 50 que le gouvernement canadien vote une loi dont les objectifs font explicitement référence à la problématique du développement régional. En effet, c’est à la suite du ralentissement économique des années 1957-1960, du chômage qui l’accompagne et de tensions sociales appréhendées qu’Ottawa vote en 1961 la loi sur l’Aménagement rural et le développement agricole (ARDA). Cette loi servira de cadre de référence au gouvernement du Québec pour désigner le Bas Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine comme territoire-pilote d’aménagement régional.

Les programmes de développement régional définis dans le cadre de la loi ARDA évolueront rapidement aussi bien en ce qui concerne l’espace d’intervention que la conception du développement régional. Au départ, les espaces d’intervention sont plutôt définis en terme de « poches de pauvreté » dont l’économie est essentiellement une économie agricole et dont le principal indicateur est le chômage. Les programmes de développement concernent alors surtout le développement rural et la petite production marchande : petits agriculteurs, bûcherons et pêcheurs indépendants. Mais rapidement l’espace d’intervention s’élargit pour délimiter des régions à l’échelle des monopoles : le nord de l’Ontario et de l’Ouest canadien, l’Est du Québec et les provinces atlantiques. De plus, la priorité des programmes de développement régional passe du développement rural et agricole au développement urbain et industriel.

Cette évolution des politiques de développement régional est particulièrement manifeste autour des années 69-70 comme l’explicite avec un certain cynisme le rapport Higgins-Martin-Raynauld [15]. Mais, même avant cette date, les intérêts du capital monopoliste étaient déjà bien servis. Ainsi, à l’intérieur des programmes d’ARDA I (1962-1965) centrés sur l’aménagement rural et la revalorisation des terre agricoles, le gouvernement avait réussi à glisser des programmes pour le développement industriel : programmes pour les infrastructures en 1962, programmes pour les industries manufacturières et de transformation en 1963. Cette tendance s’accentue dans les programmes d’ARDA II (1965-1970). D’ailleurs, avec la création du ministère de l’Expansion économique régionale (MEER) en 1969, les interventions de l’État se réfèrent explicitement à la théorie des pôles de croissance. C’est ainsi que les villes de Sept-Îles, Trois-Rivières, Québec et Montréal sont désignées zones spéciales pour le Québec, i.e. centres urbains ayant un potentiel élevé de croissance dont l’État s’engage à favoriser la croissance. Il n’est pas nécessaire d’être grand devin pour entrevoir que le potentiel de croissance de villes comme Sept-Îles repose sur la présence de monopoles. Cette tendance se renforce encore à partir de 1974 avec l’entente- cadre de développement pour le Québec : ententes auxiliaires pour l’expansion de [63] SIDBEC, sur l’accès aux ressources forestières, sur le développement minéral, sur les infrastructures industrielles, sur les études industrielles, sur Mirabel et (aussi) sur le développement de l’agriculture.

Il n’existe pas de véritable bilan de ces interventions mais les analystes s’entendent généralement pour reconnaître leur peu d’effets sur la réduction des disparités régionales. Ainsi, une analyse de l’OCDE (donc supposément « objective ») conclut que les politiques régionales au Canada « ont jusqu’à présent eu des incidences assez minimes sur la répartition régionale totale de l’activité économique [16] ». Cela ne veut pas dire que ces politiques ne soient pas importantes pour une accumulation plus intensive du capital [17] et pour un réaménagement de l’appareil d’État en fonction de ces objectifs.

Comme pistes pour une lecture de ces politiques, retenons que :

a) dans un premier temps, les politiques de développement régional ont été pensées d’abord en fonction des régions où le chômage était le plus élevé. Il s’agissait de mesures d’urgence pour réduire les tensions sociales appréhendées. Il s’agissait également de favoriser une plus grande mobilité de la main-d’oeuvre et d’accélérer l’intégration et la soumission des petits producteurs indépendants au mode de production capitaliste. Dans cette perspective, les politiques de développement concernent apparemment uniquement les régions périphériques.

b) dans un deuxième temps, les politiques de développement régional changent de direction. Cela se produit à la fin des années 60 et au début des années 70, soit au moment où l’intégration de la petite production marchande au mode de production capitaliste est à toute fin pratique acquise (chose certaine l’indépendance de certains de ces petits producteurs dans une relative autosubsistance est désormais fort réduite). Cela se produit également au moment où sont créés des programmes ad hoc comme les P.I.L. [18] destinés à réduire temporairement le chômage et les tensions sociales jugées dangereuses. Dès lors, les programmes de développement régional pourront se centrer encore plus exclusivement sur les projets de la bourgeoisie canadienne et québécoise, ce qui n’ira pas sans conflits et compromis (v.g. Mirabel). Enfin, les mobilisations populaires dans des régions comme l’Est du Québec exigeront quelques concessions.

c) les politiques de développement régional telles que définies dans un premier temps (i.e. en fonction des régions périphériques) légitimeront l’intervention de l’État dans l’économie. Ils légitimeront également un réaménagement de l’appareil de l’État qui paradoxalement ira dans le sens d’une plus grande centralisation du pouvoir conformément aux intérêts dominants de la bourgeoisie canadienne [19] : l’un des principaux objectifs de la création du MEER n’était-il pas de mettre fin aux chevauchements entre les programmes de développement régional d’Ottawa et ceux élaborés par les provinces. Il serait intéressant de poursuivre la réflexion pour voir plus précisément comment la question du développement régional est proposée ou même utilisée comme élément de solution à la crise de l’unité canadienne. À ce niveau, le contour des régions s’apparente plutôt à celui des provinces et les politiques de développement y compris celle du MEER résultent du rapport de force existant entre le bourgeoisies canadienne et québécoise (en ce qui concerne le Québec).

- — Au niveau québécois

Prises globalement, les interventions du gouvernement du Québec dans le développement régional sont plutôt en continuité qu’en rupture avec celles d’Ottawa [20]. [64] Comment pourrait-il en être autrement puisque les programmes conçus à cet effet sont établis par les deux administrations et que le gouvernement fédéral fournit une part plus élevée que celle du Québec. C’est ainsi qu’après avoir accepté la « politique » du rattrapage des régions périphériques, le gouvernement du Québec ne manifesta aucune opposition à la réorientation de la politique du développement proposée par Ottawa à partir de 1969. Pour les deux gouvernements, le développement régional devient dès lors synonyme de développement du Québec dans son ensemble et plus précisément de ses principales villes et entreprises capitalistes.

Dans la logique de l’autonomie provinciale, le P.Q. remettra en cause le principe de l’entente-cadre de 1974 mais sans questionner un modèle de développement qui, à l’échelle du Québec, se réalise selon le mode de la concentration et de la centralisation. Comme les gouvernements qui l’ont précédé, le gouvernement du P.Q. tendra à rendre ses interventions de plus en plus conformes au projet économique de la bourgeoisie québécoise (v.g. SIDBEC) sans nuire pour autant aux intérêts du capital monopoliste (v.g. les pâtes et papiers). Dans cette perspective, la prise en considération du projet économique de la bourgeoisie québécoise permettrait d’entrevoir la logique d’intervention dans le développement régional qui apparaîtrait autrement plus ou moins incohérente.

Le projet économique de la bourgeoisie québécoise a été bien mis en lumière par les travaux de Dorval Brunelle [21] et de Pierre Fournier [22]. Selon ces analyses, le projet économique de la bourgeoisie québécoise tel qu’il s’esquisse à la fin des années 50 est à la fois nationaliste et proaméricain. Ce qui caractérise l’économie du Québec, c’est la présence de quelques monopoles et d’une multitude de petites entreprises qui sont appelées à disparaître par la concentration au profit du capital canadien-anglais et américain. Le projet de la bourgeoisie québécoise à cette époque n’est autre que de récupérer à son profit la concentration sans remettre en cause ce processus lui-même. Ce projet sera porté par le Conseil d’orientation économique du Québec (COEQ) créé en 1961 et nécessitera une alliance entre capital industriel et capital financier québécois. Cela signifie, entre autres choses, un transfert de l’épargne des régions rurales et semi-urbaines vers les centres urbains à travers notamment le réseau des Caisses populaires. Enfin, le bourgeoisie québécoise voit clairement que l’État est un levier indispensable à la réalisation de son projet de développement.

Les problèmes de développement dans les régions périphériques et, plus particulièrement, l’expérience du BAEQ (1964-66) donnent une crédibilité à l’idéologie du développement régional selon laquelle l’État intervient dans l’économie pour répondre principalement aux besoins des régions sous-développées. En ce sens, le COEQ étudie attentivement l’expérience du BAEQ de 1966 à 1968 non pour lui donner suite mais pour voir comment il peut s’en servir conformément à son projet. À cet égard, l’expérience du BAEQ avec ses objectifs de participation justifie un réaménagement de l’appareil d’État dans ses rapports avec la société régionale.

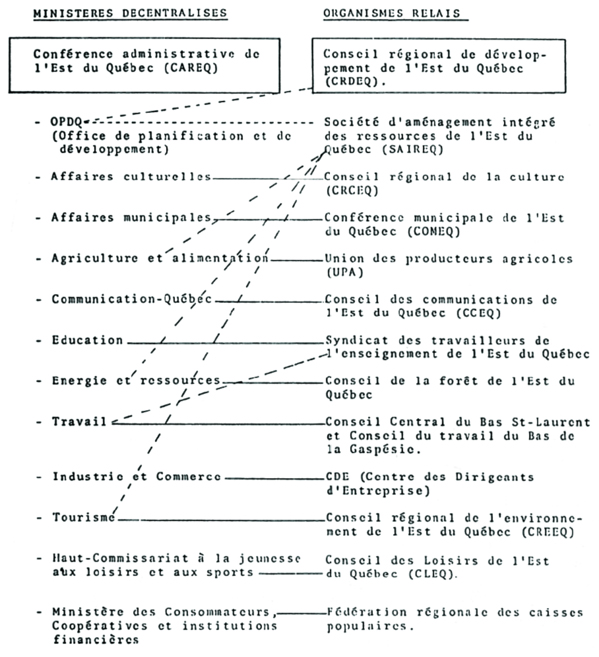

Avec l’expérience du BAEQ, les élus, députés, maires cessent provisoirement d’être les seuls représentants de la société régionale au profit d’organismes de consultation branchés directement sur l’appareil centralisé d’État. Ce sera d’abord la création des régions administratives en 1966 dont le découpage ne tient pas compte des organisations que se sont données les bourgeoisies régionales (v.g. les chambres de commerce régionales). Le découpage du Québec en neuf régions répond aux besoins de l’appareil d’État et plus précisément de la déconcentration administrative. Les Conseils d’orientation [65] économique régionaux seront transformés en Conseils régionaux de développement (CRD) conformément au découpage des régions proposé par le gouvernement. La mise sur pied de conférences administratives en 1970 et l’ouverture de bureaux régionaux de l’OPDQ dans les régions périphériques compléteront ce réaménagement qui apparaît beaucoup plus logique du point de vue de la bourgeoisie québécoise que des bourgeoisies régionales.

Les interventions du gouvernement du Québec dans le développement régional auront également des incidences assez directes sur l’accumulation du capital dans les régions périphériques. Le développement régional justifie des subventions directes aux entreprises (v.g. ITT sur la Côte-Nord) mais, d’une manière générale, il favorise la prise en charge par l’État de frais d’infrastructure qui relevaient auparavant des entreprises elles- mêmes (v.g. la rétrocession des réserves et les routes d’accès à la matière ligneuse). De plus, la désarticulation de la petite production marchande et son intégration au mode de production capitaliste restreignent la relative autosubsistance de ces populations et préparent ainsi le terrain à un approfondissement et à un élargissement du capital. Enfin, le recyclage d’une partie de la main-d’œuvre ainsi libérée fournit les conditions essentielles à une accumulation du capital plus intensive dans ces régions et, donc, à une surexploitation de ces travailleurs.

Par rapport à la réduction des inégalités régionales, la politique du Québec apparaît tout à fait incohérente. D’une volonté de rattrapage, on passe à des aveux d’incapacité de réduction des inégalités régionales puis à leur justification. Comme l’écrit Lionel Robert, « cette politique est davantage aujourd’hui une politique de gérance du sous-développement des régions en perte de vitesse [23] ». En revanche, l’analyse de ces interventions à partir du projet économique de la bourgeoisie québécoise révèle une certaine cohérence à condition évidemment de tenir compte des compromis consentis à l’égard du capital monopoliste. En effet, si les politiques de développement régional ont pu favoriser la montée d’une bourgeoisie dont l’origine et la base d’accumulation sont régionales comme c’est le cas pour Normick Perron en Abitibi, il faut bien voir aussi que ces mêmes politiques dans le domaine forestier continuent de servir d’abord le capital monopoliste et laissent au capital régional une place subordonnée au capital monopoliste [24]. La volonté de créer une bourgeoisie d’affaires québécoise et l’ouverture sur le capital étranger au lieu de conduire au développement des régions périphériques signifient une concentration des entreprises et une centralisation de celles-ci dans quelques villes.

- — Au niveau régional

Dans les régions, il existe une bourgeoisie régionale, une bourgeoisie dont les assises ou mieux les bases d’accumulation du capital sont régionales. Il s’agit donc de gens qui appartiennent à la classe de « ceux d’en haut » (à la bourgeoisie) même s’ils vivent en région et même s’ils doivent se battre à l’occasion contre la bourgeoisie québécoise de Montréal ou de Québec. Nous nous limiterons ici au cas de l’Est du Québec.

Le regroupement en 1963-64 des régions du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine en une seule entité administrative, appelée alors Est du Québec, ne correspondait pas aux besoins des bourgeoisies régionales impliquées et particulièrement de la bourgeoisie commerçante du Bas Saint-Laurent. L’Est du Québec comme région-plan fut ainsi imposé comme préalable à la mise sur pied du BAEQ. Or, au regard des bourgeoisies régionales, la situation de la Gaspésie et du Bas Saint-Laurent et à fortiori des Îles-de-la-Madeleine étaient [66] suffisamment différentes pour ne pas être confondues.

En Gaspésie, la situation était tout à fait désespérée ; la bourgeoisie industrielle était inexistante et la bourgeoisie commerçante inorganisée de sorte que ni l’une, ni l’autre ne pouvait poser la question du développement régional. Enfin, la petite production marchande dans les domaines de la pêche et particulièrement de l’agriculture était complètement désarticulée. Dans le Bas Saint-Laurent, la bourgeoisie industrielle limitée à la petite entreprise était incapable de leadership régional mais tel n’était pas le cas de la bourgeoisie commerçante et de la bourgeoisie spécialisée dans les services (v.g. transport et communication). Cette bourgeoisie était consciente que son avenir dépendait du développement de la région du Bas Saint-Laurent. À partir des années 40, en alliance avec la petite bourgeoisie traditionnelle, elle s’organise et affirme son intérêt pour le développement régional [25].

Après quelques tentatives infructueuses, le Conseil d’orientation économique du Bas Saint-Laurent (COEB) est fondé en 1956. Ce conseil regroupe comme ailleurs [26] des représentants de la Chambre de Commerce régionale, de l’UCC, des villes et conseils de ville. Assez rapidement, le COEB prend conscience que la stabilité de l’arrière-pays est sérieusement menacée avec le saccage de la forêt, que les perspectives d’une agriculture commerciale sont restreintes, que les compagnies exploitant la forêt n’attendent qu’un prétexte pour plier bagage, que la petite entreprise industrielle est incapable de se moderniser, etc. qu’en conséquence la région risque de se vider. Cette prise de conscience se fait sur la base d’analyses réalisées par des experts en sciences sociales originaires pour la plupart de la région.

De 1956 à 1959, le COEB mène des études sur la population du Bas Saint- Laurent, sur les problèmes de l’agriculture, sur la structure économique et sur la ville de Rimouski [27]. De ces études, il dégage des projets concernant principalement le commerce et l’agriculture pour les comtés de Matane, Rivière-du-Loup et Rimouski. Aussi bien pour l’agriculture que pour le commerce, il pense que le développement de la région passe par une intensification des rapports avec la Côte-Nord où les compagnies ont fait surgir de véritables villes champignons. Pour réaliser ces projets, le COEB demande à l’État d’intervenir rapidement, d’autant plus que des tensions sociales sont appréhendées à court terme, si rien n’est fait.

La loi ARDA votée en 1961 ravive l’ardeur du COEB mais le projet du BAEQ ne sera pas reçu avec enthousiasme. Pour le COEB, la recherche a été réalisée, les projets de développement existent, le BAEQ avec ses objectifs de recherche et d’animation ne peut que retarder la réalisation des projets qu’il croit urgents. De plus, le découpage de la région-plan ne va pas dans le sens de ses intérêts immédiats, sans oublier qu’il doit partager les sièges au BAEQ avec les représentants du conseil régional d’expansion économique de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine (CREEGIM). Enfin, le BAEQ lui apparaît sous la tutelle d’experts dont les perspectives de contrôle seront d’autant plus réduites que ces derniers travailleront à l’émergence d’une nouvelle élite capable de résoudre les problèmes du développement régional dans le sens de la modernisation.

À partir de 1969-70, soit suite au réaménagement de l’appareil d’État, la bourgeoisie régionale reconquiert la place qui était la sienne auparavant et un nouveau bloc hégémonique est constitué. On y retrouve une bourgeoisie commerçante assez vigoureuse, un embryon de bourgeoisie industrielle et les fractions supérieures de la nouvelle petite bourgeoisie (cadres supérieurs, fonctionnaires et para-fonctionnaires ayant des postes de direction, professeurs, journalistes, etc.). Le [67] ciment de ce nouveau bloc hégémonique n’est autre que l’idéologie du développement régional où le BAEQ fait maintenant autorité même si l’on remet en cause la question de la fermeture des paroisses. C’est ainsi que se sont constitués de nouveaux relais entre l’État et la société locale, relais acquis à la p.m.e., au projet économique de la bourgeoisie québécoise et même à l’ouverture sur le monde. Ceci ne signifie cependant pas que la bourgeoisie régionale et ses représentants n’aient pas à lutter pour obtenir leur part.

Aux demandes de développement régional du début des années 60, le gouvernement du Québec a répondu par une régionalisation des services, par la déconcentration administrative et par la mise sur pied d’organismes de « consultation ». Ces projets de régionalisation et de déconcentration ne se réaliseront que partiellement ou selon le mode de l’uni-

[68]

formisation de sorte qu’ils seront l’objet de revendications quasi permanentes de la part des relais de l’État à la société régionale (voir le tableau n° 2). Les revendications concernant la régionalisation des services (v.g. les services de santé ou Radio-Québec) seront appuyées plus ou moins fortement par les couches populaires. Comment ne pas être pour de telles revendications ? Mais en même temps, comment ne pas voir que, dans bien des cas, cette régionalisation signifie moins de services pour une partie importante de la population comme en témoignent la centralisation des polyvalentes dans les villes et la fermeture des écoles dans l’arrière-pays. De même, la déconcentration administrative ne fait souvent qu’ajouter un palier de plus entre la population et les centres de décision, situés à Québec ou à Montréal. Ne s’agit- il pas pour l’État d’un rempart de plus entre lui et le peuple alors que la bourgeoisie régionale peut toujours entrer directement en contact avec ces centres. Enfin n’accentue-t-on pas la centralisation du pouvoir sous le couvert de la régionalisation ? C’est dans cette perspective que certains analystes se sont demandés si les politiques dans le domaine du développement régional et de l’aménagement du territoire ne remplissaient pas plutôt une fonction d’abord politique de surveillance et d’encadrement, de dépolitisation et de masquage des inégalités et de l’exploitation [28] ».

La mise sur pied et l’entretien par l’État d’organismes permanents de « consultation [29] » poursuit le quadrillage de la région en fonction des ministères qui tendent à dépolitiser et à sectorialiser le problème du sous-développement régional en redonnant aux régions la solution politique de ces problèmes. Structurellement, ces organismes sont fonctionnels comme relais de l’État à la société régionale. En période de crise, ces relais sont beaucoup moins efficaces du point de vue de l’État puisqu’ils peuvent temporairement servir de soutien aux luttes populaires dans le domaine du développement régional comme ce fut le cas lors de la lutte des gens de la Matapédia. Mais, en temps normal, ces organismes jouent plutôt le rôle de courroie de transmission de l’État et participent au bloc hégémonique de la bourgeoisie régionale.

Dans un avenir immédiat, les municipalités régionales de comté (MRC) devraient progressivement prendre la place ou le contrôle des organismes de « consultation ». Aux yeux de l’État, les MRC comme relais sont plus fiables puisque liées plus directement à la bourgeoisie régionale. Les MRC vont également dans le sens du désengagement de l’État au niveau local, ce qui offre de nombreux avantages pour gérer la crise. De ses interventions au cours des dernières années, l’État a apparemment tiré les leçons qui s’imposent : à trop promettre, à trop s’exposer, l’État devient rapidement « contestable pour lui-même et le pouvoir de classe qu’il représente [30] ».

Du point de vue de la bourgeoisie régionale, les « petites régions » que représentent les MRC, correspondent bien à ses intérêts de bourgeoisie commerçante opérant dans l’une ou l’autre des petites villes de la région. Ces transformations arrivent à un moment où cette bourgeoisie a le vent dans les voiles. Suite au réaménagement de l’appareil d’État, à la régionalisation des services et au déplacement de la population de l’arrière-pays vers la côte, la population des villes comme Matane, Rimouski et Rivière-du- Loup a augmenté considérablement et créé ainsi des conditions plus favorables à cette bourgeoisie. Pour elle, la question du développement régional est en voie d’être définitivement réglée. Dès maintenant, les audacieux, les travailleurs disciplinés, les entrepreneurs peuvent réussir aussi bien ici qu’ailleurs : il suffit de se prendre en main pour réussir comme l’ont fait les Beaucerons.

[69]

Mais, pour l’ensemble de la population, la réalité est toute autre. Le Bas St- Laurent et la Gaspésie arrivent toujours en tête des régions du Québec pour leur faible taux d’activité, pour leur taux élevé de chômage, leur faible revenu per capita, etc. Entre 1951 et 1976, la région de l’Est du Québec a perdu au moins 148 000 personnes [31], pour une population totale qui se maintient autour de 300 000. La situation continue d’être dramatique. Tel est l’envers de la médaille ! Certains péquistes de la région et le clergé l’admettent volontiers. Ainsi, le vicaire épiscopal du diocèse de Rimouski écrivait récemment :

- Les promesses de rattrapage se sont avérées vaines ; les efforts de redressement nous ont à la fois donné des ailes et chaque fois nous ont coupé les ailes de l’ambition et nos quotas d’espérance (...) L’industrialisation de l’Est semble impossible, et la pauvreté établie en permanence. (...) Notre région (...) apparaît comme le Tiers-monde québécois [32].

Comme on le voit, il n’est pas nécessaire d’être féru de marxisme pour découvrir que le développement capitaliste est un développement inégal, pour les uns la richesse, pour les autres la pauvreté. Il suffit d’un minimum d’objectivité et d’analyse.

Assemblée populaire du regroupement de la vallée de la Matapédia

à l’hiver 1981.

« Les gens d’en bas » :

vivre et travailler en région

Si l’État découpe le Québec en régions conformément aux intérêts de « ceux d’en haut », de la bourgeoisie selon ses diverses fractions, la résistance et les luttes de « ceux d’en bas », des couches populaires, créent par ailleurs des espaces de solidarité qui donnent un autre contenu à la question régionale. Comme précédemment nous nous en tiendrons à l’Est du Québec et plus particulièrement au Bas St-Laurent. Nous tenterons de montrer par ce cas comment et pourquoi les luttes régionales trouvent en régions [70] périphériques un terrain plus propice qu’ailleurs.

La résistance populaire dans le Bas St-Laurent prend l’allure de mobilisation de masse à partir de 1970 avec les Opérations Dignité. Il s’agit d’abord de luttes contre la fermeture de paroisses, de luttes qui mobilisent en premier lieu la population de l’arrière-pays : des colons et des anciens colons encadrés par des leaders appartenant à l’élite traditionnelle. En termes de classe, il s’agit de petits producteurs (petite production marchande) appartenant à la petite bourgeoisie plutôt qu’à la classe ouvrière mais à une petite bourgeoisie semi-prolétarisée ou en voie de l’être complètement ; il s’agit aussi de journaliers sans terre appartenant au prolétariat (travailleurs saisonniers pour la voirie, par exemple) et au « lumpen prolétariat » : chômeurs et assistés sociaux. Les curés de ces villages, méprisés par leurs collègues de la ville, et les marchands dont l’entreprise s’apparente plutôt au dépanneur du coin qu’au marché d’alimentation participent à ces mobilisations. Cependant, les bourgeois exploitant des scieries commerciales en seront absents.

Si les colons et les anciens colons de l’arrière-pays constituent la base de ce mouvement, il importe de s’arrêter quelque peu sur leur situation. Implantés sur ces terres, autour des années 30 et dans certains cas bien avant, pour répondre, à l’invitation de l’Église et de l’État, aux besoins des compagnies papetières, ces colons — bûcherons — cultivateurs — chômeurs voient leur pénible condition se détériorer encore plus à partir du moment où la forêt est complètement dévastée : désormais ils doivent s’exiler périodiquement sur la Côte-Nord ou au Nouveau-Brunswick. L’alternance travail salarié/travail à son compte constitue la base même de leur surexploitation : les salaires que les compagnies leur versent ne couvrent qu’une partie des frais de la reproduction de la force de travail. Tant que le marché de l’emploi fut relativement ouvert, l’exode rural est apparu comme un moyen pour sortir de cette vie de misère noire.

Dans ce contexte, on comprend que le BAEQ souleva d’immenses espoirs auprès de cette population. Mais, la conjoncture des années 70 aidant et à partir du moment où il devient évident que cette politique de développement n’est rien d’autre qu’une politique de déménagement et que celle-ci ne signifie « ni une amélioration des conditions de vie (on était parqué dans les HLM), ni une garantie de travail régulier (la plupart ne réussissaient pas à se trouver un emploi), la résistance commença à s’exprimer et à s'organiser [33] ». Ce seront donc les OD *, puis le JAL **, les Sociétés d’exploitation des ressources, etc.

La lutte contre la fermeture des paroisses commencée en 1970 se poursuit toujours. C’est la lutte contre la réduction des services essentiels, contre la fermeture des écoles, la lutte pour l’ouverture des chemins, pour créer des emplois afin de stabiliser la population des paroisses menacées, pour aménager le territoire selon une rationalité autre que celle du profit, pour se créer des lieux de solidarité, etc. À travers ces mobilisations, c’est toute une population qui a retrouvé sa fierté, qui a découvert sa force en ne craignant pas de répondre à la violence de l’État par des moyens « illégaux » : séquestrations de fonctionnaires, intimidation de députés et de ministres, blocages de route, occupation de locaux « publics », incendies, etc. Tout cela révèle qu’on a compris de quel côté penchait l’État, qu’on a compris le sens de la loi et de justice, etc. Pour négocier, on s’est adressé directement à Québec en jugeant les officines locales et les organismes [71] de « consultation » (genre CRD) pour ce qu’ils sont, des intermédiaires au service de l’État. En somme, comme l’écrit Lionel Robert, « la meilleure critique de l’intervention de l’État a été fournie par l’émergence de ce mouvement populaire [34] » et par les luttes qu’il a menées.

Il est difficile de faire la synthèse des revendications des gens de l’arrière-pays et d’entrevoir ce qu’elles impliquent comme changement social. À la suite d’un certain nombre d’analyses, on peut provisoirement aligner les points suivants :

- affirmation du droit au travail là où l’on vit et refus de la mobilité de la force de travail ;

- affirmation du contrôle du procès de travail par les producteurs immédiats et refus de la désappropriation des travailleurs de leurs instruments de travail ;

- refus d’une « modernité » uniformisante et affirmation de ses différences comme moyens pour développer de nouvelles solidarités ;

- pour un nouveau rapport de l’homme à la nature, pour un aménagement intégré des ressources et pour une nouvelle ruralité ;

- pour un développement basé sur la rentabilité sociale et contre un développement basé sur la logique du profit et du court terme ;

- pour une économie déconcentrée et refus d’une économie évoluant selon le mode de la concentration (refus de la mobilité abstraite du MPC) ;

- pour un contrôle des ressources et aménagement du territoire par les populations qui y vivent et refus d’un développement inégal et anarchique.

Ces revendications peuvent passer aux yeux de certains comme réformistes et même réactionnaire. Il faut cependant bien voir que, prises dans leur ensemble, elles ne sauraient être satisfaites dans le cadre du mode de production capitaliste. Un curé du JAL qui est en même temps animateur a écrit récemment : « Nous intuitionnons qu’une autre époque devra s’amorcer : époque probablement de type socialiste [35] ».

Pour notre part, ces revendications ne nous apparaissent pas moins révolutionnaires que celles que la classe ouvrière mène. Si la classe ouvrière et les petits producteurs indépendants se rejoignent, c’est principalement parce que ces petits producteurs sont surexploités et qu’ils en sont de plus en plus conscients. Autrement dit, cette militance pour une autre société n’est pas le fruit du hasard ou du charisme d’un ou deux leaders exceptionnels ; comme dans le cas de la classe ouvrière, c’est la prolétarisation qui explique cette radicalisation, une prolétarisation qui exige en plus l’exode. En ce sens, les luttes de l’arrière-pays touchent la majorité de la population du Bas St- Laurent et de la Gaspésie, soit la plus grande partie de la population qui vit à la campagne et une partie de plus en plus élevée de la population urbaine.

L’Est du Québec, c’est la région la plus rurale du Québec : 67,4% de la population en 1961 et 53,2% en 1971 [36]. Et même aujourd’hui la majorité de la population est rurale, si l’on prend soin de compter comme ruraux certains territoires touchés par des annexions qui ne correspondent à rien. La transformation la plus importante du milieu rural concerne donc les petits producteurs dont la quasi totalité s’est prolétarisée et semi-prolétarisée. En 1951, près de 30% de la population vivait sur des fermes commerciales.

Aujourd’hui, on évalue pour le Bas St-Laurent seulement, que 30% de la population vit de l’assurance-chômage ou de l’assistance sociale [37] (ce pourcentage doit être beaucoup plus élevé pour la Gaspésie). Pour survivre, on peut supposer que certaines de ces familles doivent vivre suivant une autosubsistance partielle (ce qui, en périphérie, peut aller du [72] jardin au poulailler, du lot à bois à la chasse et à la pêche). Et même pour les familles qui vivent en ville, leur position s’apparente ainsi à celle des gens de l’arrière-pays.

[72]

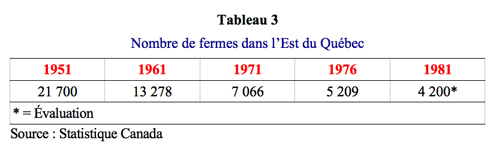

Tableau 3

Nombre de fermes dans l’Est du Québec

Source : Statistique Canada

TABLEAU 4

Nombre et pourcentage de fermiers déclarant un revenu d’entreprise

(ferme) et ayant un travail hors ferme en 1976

Source : Ministère du Revenu. Statistiques fiscales des particuliers du Québec, Gouvernement du Quebec, 1976.

Enfin, parmi les cinq mille fermes commerciales de 1976, 44,8% se situent dans la catégorie des moins de 5 000 $ de revenu net annuel. Aussi, ne faut-il pas être surpris que d’après les statistiques fiscales, 41% des propriétaires de ces fermes aient été contraints de travailler à l’extérieur de la ferme (voir le tableau 3). On remarquera au passage que le travail hors ferme est beaucoup plus élevé dans les régions périphériques II que dans les autres : autour de 40% comparativement à 24% pour Montréal. De plus, les agriculteurs qui travaillent uniquement sur leur ferme, sont également touchés par la [73] semi-prolétarisation. En effet, à la semi-prolétarisation résultant de l’alternance travail à son compte/travail salarié, s’ajoute une autre semi-prolétarisation selon laquelle les petits producteurs perdent finalement le contrôle de leur procès de travail (v.g. les quantités à produire, le temps de travail, etc.) et ne conservent qu’une propriété formelle de leurs instruments de travail [38]. Selon une enquête [39] que nous avons réalisée auprès d’agriculteurs de trois paroisses du Bas St-Laurent, la plus grande partie des agriculteurs sont bien conscients de ces transformations.

Les luttes de l’arrière-pays ont inspiré les organismes populaires qui ont pris naissance dans les principales villes du Bas St-Laurent sur le front culturel et sur le front des conditions de vie [40]. Les relations entre un certain nombre de militants syndicaux et des groupes populaires de Matane avec les Opérations Dignités sont bien connues : il suffit d’évoquer le journal La Voix du peuple, les divers comités des ODI, de la TVC de Matane, des comités d’éducation populaire, etc. De même, à Rimouski, certains groupes comme la troupe, Les gens d’en bas, le collectif cinématographique ARMEU- RO, l’École populaire de musique, le journal Nouvel-Est (pour les six mois de son existence), la radio communautaire CKLE, tous ces groupes et d’autres ont orienté une partie et, dans certains cas, la totalité de leurs activités vers l’arrière-pays. Certaines luttes plus ponctuelles comme celle contre la fermeture de l’école de Trinité-des-Monts en 1976 et, plus récemment, celle des gens de la Vallée de la Matapédia ont été une occasion de rencontre entre militants syndicaux et militants de groupes populaires de la ville et de la campagne.

De plus en plus, les couches populaires des villes du Bas St-Laurent et des paroisses du littoral entrevoient que la situation des gens de l’arrière-pays n’est pas si différente de la leur, que leurs revendications rejoignent les luttes (urbaines) qu’ils mènent sur le front des conditions de vie. Dans les groupes populaires du ROCCR (Regroupement des organismes culturels et communautaires de Rimouski), par exemple, on retrouve sans doute une fraction de la Nouvelle petite bourgeoisie qui travaille dans les appareils d’État (CEGEP, Université, hôpital, etc.) mais on retrouve aussi comme membres, comme travailleurs bénévoles et permanents, des jeunes qui appartiennent à la frange inférieur de la nouvelle petite bourgeoisie, qui sont contraints de vivre l’alternance travail salarié, chômage, assistance sociale, etc. Leur position périphérique dans les rapports de production de même que leur surexploitation offrent de nombreuses similitudes avec celle des gens de l’arrière-pays. Leurs revendications présentent également des ressemblances : même refus de quitter la région, même préoccupation de s’organiser collectivement, de se donner des instruments autonomes, même acharnement à se créer des emplois, etc.

Tout compte fait, luttes rurales et luttes urbaines dans le Bas St-Laurent tendent à se fondre dans ce que certains n’hésitent pas à qualifier « d’embryon de mouvement régional ». Les luttes de l’arrière-pays pour la survie en région ont servi de révélateur et d’inspiration aux luttes urbaines entre 1970 et 1980. Pour la prochaine décennie, tout laisse supposer qu’avec les coupures annoncées dans les services sociaux et culturels de même que dans les paiements de transfert, les éléments moteurs de ce mouvement régional pourraient bien venir aussi bien de la ville que de l’arrière-pays. Il faudrait poursuivre l’analyse et la réflexion pour être plus affirmatif mais, d’ores et déjà, il apparaît que la vie sous le régime des paiements de transfert, sous la forme de l’assistance sociale ou sous celle d’un Canada au travail, s’apparente à celle du petit producteur semi-prolétarisé. Le [74] paiement de transfert comme la petite production marchande constitue la base d’une surexploitation et un moyen privilégié pour constituer des réservoirs de main-d’œuvre à bon marché. Après avoir été caractérisées par la petite production marchande et les monopoles, les régions périphériques II le sont désormais aussi par les paiements de transfert.

À la différence de la question régionale telle que se la posent « ceux d’en haut », la question régionale telle que posée par « les gens d’en bas » est grosse de changement et d’alternative. Évidemment, cela n’est pas aussi explicite pour tout le monde. Dans ce qu’on appelle communément les groupes populaires [41], par exemple, il existe diverses tendances. Certains de ces groupes ne réussissent pas à développer un point de vue autonome (conforme à leur véritable intérêt), d’autres sont récupérés à travers les subventions ou le marché. Enfin, certains sont morts, d’autres ont un avenir incertain, etc. Mais, à travers toutes ces initiatives, toutes ces batailles, une chose demeure et s’affirme : une volonté commune qui circonscrit un espace de solidarité et des aspirations qui font appel à un projet de société alternative que plusieurs qualifient de socialiste.

Conférence de presse sur la journée de solidarité syndicale : Gérard Roy (à gauche), curé d’Amqui, lance le jeune de 24 heures des curés de la vallée. A droite, Jean-Guy Gagnon, président du Ralliement. La présence de Robert Gaulin (prés. C.E.Q.) et de Christophe Auger (vice-prés. C.S.N.) illustre bien l’influence des instances syndicales nationales en région.

CONCLUSION

Importance de la question régionale

Il n’existe pas une question régionale, mais plusieurs selon les intérêts de classe des gens qui la portent. Nous avons été amenés à faire la distinction entre les « gens d’en haut » (la bourgeoisie et son État) et les « gens d’en bas » (les couches populaires). Ces deux camps sont loin d’être homogènes, bien entendu, et une analyse plus fine des rapports de classe pourrait nous conduire à des catégorisations plus nuancées selon les endroits et selon les époques.

Une exploration plus complète devrait également nous amener à porter notre attention sur les « frontières » régionales (qu’est-ce qui distingue les entités régionales [75] les unes des autres ?) et sur les rapports entre la question régionale et la question nationale. Nous tenterons en quelques lignes de faire le point sur ces deux derniers aspects.

Les découpages régionaux ne sont pas figés dans le temps et évoluent avec les transformations survenant dans la production et les rapports de classe. Il est de l’intérêt de la bourgeoisie tantôt d’imposer un découpage référant à de grandes régions (ex. : les régions administratives et les régions économiques), tantôt de favoriser la naissance d’une multitude de petites régions (ex. : l’opération création des MRC). Les deux découpages peuvent d’ailleurs très bien se superposer.

Le découpage en grandes régions permet d’uniformiser certaines conditions qui facilitent la mise en valeur du capital, et plus particulièrement du capital monopoliste : mobilité de la main-d’œuvre, infrastructures dans les domaines du transport et de l’énergie, etc. Le découpage en petites régions, lui, permet une alliance plus étroite avec les fractions locales de la bourgeoisie et rend possible le contrôle plus serré des résistances populaires en même temps qu’il renforce le pouvoir de l’appareil central de l’État.

La question régionale, tout comme la question nationale, peut constituer, avons-nous dit, un lieu de brouillage des intérêts de classe. L’appel à l’unité de tous et toutes pour défendre les « dossiers régionaux » au nom d’une « conscience régionale » devant cimenter l’action commune fait étrangement penser à l’embrigadement de tous les citoyens et citoyennes pour défendre les « intérêts supérieurs de la nation ».

Ce brouillage se produit pratiquement toujours lorsque ce sont les « gens d’en haut » qui ont l’initiative, lorsque ce sont eux qui définissent la question régionale. Entre les mains des « gens d’en bas », la question régionale, comme il arrive souvent, se transforme en un lieu de revendications et de mise à jour des contradictions engendrées par la pénétration et l’accumulation du capital.

Pour caractériser la question régionale telle que se la posent les gens d’en bas, particulièrement dans les régions périphériques, nous nous en sommes tenus principalement au cas du Bas St-Laurent. Il faudrait élargir l’enquête aux autres régions périphériques : l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac St-Jean, l’Outaouais, la Côte-Nord et la Basse Côte-Nord. Toutes ces régions sont historiquement caractérisées par un nombre important de petits producteurs indépendants (à l’exception de la Côte-Nord) et par une présence non moins identifiable de monopoles. Il est possible que dans certaines de ces régions la question régionale soit posée davantage par les travailleurs syndiqués que par les autres travailleurs. Il apparaît cependant que les centrales syndicales dont le leadership vient de Montréal ont jusqu’ici accordé beaucoup plus d’attention à la question nationale qu’à la question régionale. On peut supposer que la prise en considération de cette question permettrait de renouveler le débat de la question nationale et de comprendre un peu mieux comment les monopoles, même en consentant des salaires élevés, sont responsables d’une surexploitation des autres travailleurs de ces régions.

En terminant, mentionnons que, pour l’avenir du socialisme au Québec, la question régionale n’est pas moins chargée d’enjeux stratégiques que la question nationale. Deux tâches semblent particulièrement importantes à l’étape actuelle.

Premièrement, du côté des groupes populaires, mobilisés sur des problèmes qui revêtent un aspect régional, il y aurait avantage à expliciter ce qui est implicite dans leurs projets. L’analyse voulant que les revendications des groupes ne sauraient être satisfaites dans le régime actuel et nécessiteraient, pour ce faire, des conditions qui sont celles du socialisme, cette analyse n’est pas faite par tout le monde, [76] loin de là, et il n’est probablement pas possible qu’elle le soit à court terme. Cependant, une clarification des enjeux des luttes est possible et il y aurait lieu de rendre plus explicites certains objectifs des groupes : leur caractère anticapitaliste serait mis en évidence et le projet socialiste qui s’y dessine en filigrane aurait alors des chances de mieux percer au grand jour.

Deuxièmement, il importe pour les groupes de réflexion politique et pour les organisations politiques existant à l’heure actuelle d’approfondir leur compréhension de la question régionale et des luttes et revendications qu’elle comporte pour les gens d’en bas. S’il n’est pas pensable de demander aux groupes populaires d’écrire le programme d’un éventuel parti socialiste québécois, un tel parti ne saurait toutefois produire un programme digne de ce nom sans faire la synthèse de ces revendications.

Serge Côté, Benoît Lévesque.

* Au plan académique, ces questions sont pour nous un objet de recherche. Nous en sommes cependant à l’étape de la formulation d’une problématique à laquelle sont associés nos collègues Benoît Beaucage, Juan Luis Klein, Paul Larocque et Oleg Stanek. Du point de vue de la recherche empirique, nous n’avons réalisé que quelques coups de sonde. Le processus de recherche devrait s’enclencher de façon plus systématique durant l’année 1982. Les personnes suivantes ont contribué à la cueillette et à l’analyse préliminaire des données : Raymonde Brière, Lyse Cloutier, Nicholas Gauvin et Jean Larrivée.

[1] Renaud Dulong. Les Régions, l’État et la société locale.. Paris, PUF, 1978. Aussi Louis Quere. Jeux interdits à la frontière. Paris, Anthropos, 1979. Voir également R. Dulong et Louis Quere. La question régionale en France, rapport ronéoté CEMS - CORDES.

Alain Lipietz fait une excellente critique de ce rapport. Voir Alain Lipietz. « Sur la question régionale en France. Note de lecture sur le rapport CORDES de R. Dulong et de L. Quéré. » La Documentation française, n°11 — Juillet 1978, p. 58-76.

[2] C'est la position entre autres de Lipietz, Robert et Sacouman.

Alain Lipietz, Art. cit.. Lionel Robert. « L’espace et l’État. Politiques et mouvements urbains et régionaux au Québec ». Critère, n° 23, p. 231-258. R. James Sacouman. « Semi-proletarisation and rural underdevelopment in the Maritimes » The Canadian Review and Sociology and Anthropology, 17/3 (August 1980), p. 232-245. Également L. Jalbert, J.-G. Lacroix et B. Lévesque. « La question régionale dans le développement du capitalisme au Canada » Communication présentée à la Société des sciences régionales dans le cadre du congrès annuel des Sociétés savantes. Montréal, le 6 juin 1980.

[3] Pour Dulong, la région est « discours » et se caractérise par « une absence de référence matérielle » (p. 18-19) de sorte qu’elle ne réfère finalement à « aucune entité repérable » (p. 196). R. Dulong. la Région, l’État et la société locale. Op. cit.

[4] C’est ce que Brym et Sacouman affirment :

Dans les régions développées, c'est le lien entre le capital et le travail qui constitue le terrain le plus important du conflit de classe. Ce lien existe aussi dans les régions sous- développées, mais il s’accompagne de deux autres types de relations de classes qui tendent à n'être pas présents dans les régions développées. Premièrement, comme les régions sous-développées se spécialisent dans l'extraction de matières premières, elles fournissent un champ propice à l'appropriation par le grand capital du surtravail des petits producteurs primaires semi-prolétarisés. En second lieu, le sous-développement capitaliste maintient une bonne proportion des producteurs primaires dans la subsistance (production qui ne va pas sur le marché) afin d’entretenir une réserve de main-d'oeuvre en région.

Robert J. Brym and R. James Sacouman (ed.) Undervelopment and Social Movements in Atlantic Canada. Toronto, New Hogtown Press, 1979, p. 12.

Pour le cas français, A. Lipietz écrit que la « question de l’articulation de la petite production marchande agricole au capitalisme est sans doute le fond de la question régionale en France. » A. Lipietz. Le Capital et son espace. Paris, Maspero, 1978, p. 31.

R. Dulong note lui aussi que la question régionale renvoie « à l’intégration de la petite production marchande dans le circuit général de la production capitaliste agricole. » Il écrit même : « l’enjeu en dernière instance de la question régionale : la prolétarisation. » R. Dulong. « La crise du rapport état/société-locale vue au travers de la politique régionale » dans N. Poulantzas. La Crise de l’État. Paris, PUF, 1976, p. 221.

Cependant, Dulong n’en continue pas moins à ne pas voir comment cette question intéresse le mouvement ouvrier et populaire.

Voir également M. Desy, M. Ferland, B. Lévesque et Y. Vaillancourt. La Conjoncture au Québec au début des années 80 : les enjeux pour le mouvement ouvrier et populaire. Rimouski, Éd. La librairie socialiste, 1980, p. 159 sq.

[5] Alain Lipietz, Le Capital et son espace, Paris, Maspero, 1978.

[6] Voir Jean Saintonge. Rapport de recherche sur la forêt et les industries de transformation du bois dans l'Est du Québec (1961-1975). Université du Québec à Rimouski, Grideq, 1979. 59 p.

[7] Cet effet s’ajoute à la rareté de main-d’œuvre causée par l’absence d’une importante armée de réserve intérieure à la région. Cependant, le petit secteur non capitaliste que l’on retrouve dans la région de la Côte-Nord, constitué par les réserves indiennes et autres communautés de la Basse Côte-Nord, est parmi les plus mal en point de tous les secteurs non capitalistes du Québec pour ce qui est des revenus et du niveau de vie. Les plus haut revenus du Québec côtoient les plus bas.

[8] La marche du peuplement agricole, selon N. Seguin, a fortement dépendu au Lac Saint-Jean de la progression de l’exploitation forestière. Voir son livre La Conquête du sol au XIXe siècle, Boréal-Express.

[9] Nous avons délibérément laissé de côté toute la question du mode de production domestique, dont parle Lipietz et que Sacouman traite plus en profondeur. Pour plus de détails, nous conseillons au lecteur de consulter les ouvrages déjà cités.

[10] C’est la conclusion à laquelle arrive Paul Villeneuve, « Classes sociales, régions et accumulation du capital », Cahiers de géographie du Québec, vol. 22, n° 56, septembre 1978, p. 171.

[11] Cette notion, de nature plus qualitative que quantitative, vient de Samir Amin et désigne le caractère dépendant et « tourné vers l’extérieur » de la périphérie.

[12] Voir, en particulier, Manuel Castells, La Crise économique et la société américaine, Paris, Presses universitaires de France, 1976. Déjà, au milieu des années soixante, Baran et Sweezy posaient un diagnostic semblable dans leur ouvrage Le Capital monopoliste (Paris, Maspero, 1968).

[13] C’est ce que fait R. Dulong qui partage les thèses du capitalisme monopoliste d’État (CME) telles que popularisées par Philippe Boccara.

Traité marxiste d’économie politique : le capitalisme monopoliste d’État. Paris, Éd. Sociales, 1971. Les questions de la suraccumulation et de la dévalorisation du capital ont été critiquées par Jacques Varier : Le Parti communiste français et le capitalisme monopoliste d'État. Paris, Maspero, 1978, 120 p.

Pour notre part, l’État n’est pas « un sujet doté d’une volonté propre » mais « une forme organisée de rapport de classes » (Voir Joachim Hirsch. « Remarques théoriques sur l’État bourgeois et sa crise » in N. Poulantzas (Ed.). Op. cit. p. 118). C’est dire que les interventions de l’État dans le domaine du développement régional ne sont pas plus cohérentes qu’ailleurs de même que les nombreux appareils mis en place dans le cadre du développement régional ne sont pas plus homogènes qu’ailleurs. En somme, l’État n’est pas exclusivement au service des monopoles : il est « partagé entre des tâches ou des exigences difficilement conciliables. Il balance, écrit Jean-Marie Vincent, entre les monopoles et le secteur non monopolistique, entre une intégration plus poussée au marché mondial et une défense systématique des industries nationales, entre la déflation et l’inflation, etc. ». (Jean-Marie Vincent, « L’État en crise ». Ibidem, p. 100). Enfin, devant de larges mobilisations populaires, il peut même donner satisfaction à une bonne partie des revendications, quitte à revenir sur ces concessions lorsque les masses seront désorganisées.

[14] T. Naylor. The History of Canadian Business (1867-1914). Toronto, James Lorimer, 1975.

[15] Higgins, Martin, Raynauld (HMR) « Les choix urbains et régionaux dans le Québec des années 70 ». Le Québec d’aujourd’hui (sous la direction de J.-L. Migué) Montréal, HMH, 1971.

[16] OCDE. Les Problèmes et les politiques de développement régional dans les pays de l'OCDE. Paris, OCDE, 1976, vol. II, chap. IX, Canada, p. 196.

[17] Voir page suivante.

[18] Voir Louis Blanchette. « Les longs hivers de l’est du Québec : bilan sommaire du programme P.I.L. » Possibles, Vol. 2, n° 2-3, 1978, p. 51-61.

Voir également le mémoire de Louis Blanchette intitulé Les Projets P.I.L. et le développement régional. Rimouski, Certificat de deuxième cycle en développement régional, 1981,135 p.

[19] Voir Carol Levasseur et Jean-Guy Lacroix. « Rapports de classes et obstacles économiques à l'association » Cahiers du socialisme. n° 2, Automne 1978, p. 87-121.

[20] OCDE. Art. cit.

[21] Voir entre autres Dorval Brunelle. La Désillusion tranquille. Montréal, HMH, 1976, p. 93 et sq.

[22] Pierre Fournier, « Les nouveaux paramètres de la bourgeoisie québécoise » dans Le Capitalisme au Québec. Montréal, Éd. Coopérative Albert St-Martin, 1978, p. 137-181.

[23] Lionel Robert. Art. cit. p. 239.

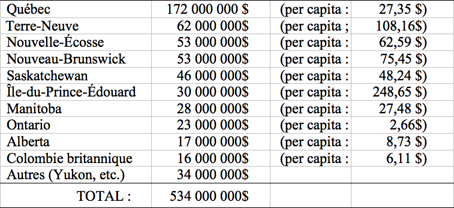

Dépenses du MEER par province 1978-79.

[24] Voir à ce sujet les articles de Jean Saintonge et de Juan Luis Klein présentés dans ce numéro.

[25] Guy Massicotte. « À l’orée de la conception actuelle du développement régional. Les Chambres de commerce de Rimouski (1908-1945) » Rimouski, UQAR, 1979, 19 p.

[26] Pour le Saguenay-Lac St-Jean, voir Jean-Jacques Simard. La Longue Marche des technocrates. Montréal, Éd. Coopératives Albert St-Martin, 1979, p. 75 sq.

[27] Le COEB a commandité les recherches suivantes : Yves Dubé et Jean-Marc Martin. Problèmes de l’agriculture dans la région du Bas St-Laurent. Québec, COEB, 1957.

Yves Martin. Étude démographique de la région du Bas St-Laurent. COEB, 1959, 128 p.

Voir aussi Yves Dubé. « L’Enquête économique sur la région du Bas St-Laurent » dans Recherches sociographiques, 1, 2 (avril-juin 1960), p. 220-223.

[28] Lizette Jalbert, Jean-Guy Lacroix et Benoît Lévesque. Art. cit. p. 19.

[29]| La position des organismes de « consultation » est pratiquement intenable. D’une part, ces organismes reposent sur une base relativement populaire formant l’assemblée générale qui donne à son exécutif des mandats. De l’autre, ces organismes sont financés par l’État à partir, dans certains cas, de protocole où l’organisme est défini comme interlocuteur d’un ministère qui lui donne également des mandats. Si les mandats de l’AG vont à l’encontre de ceux du ministère, celui-ci lui dira que son AG ne représente pas tout le monde ou ne tient pas compte des intérêts généraux que représente le ministère. En pratique, l’organisme de consultation ne peut développer un point de vue autonome et passe son temps à se définir par rapport à l’État. Dès lors, la plupart de ces organismes sont les lieux par excellence du brouillage : les oppositions fondamentales de la société seraient celles opposant le centre et la périphérie.

[30] L. Jalbert, J.- G. Lacroix. B. Lévesque. Art. cit., p. 20.

[31] Voir à ce sujet le dossier préparé par le Comité « Justice sociale » de la Conférence religieuse canadienne dont on trouvera une synthèse dans les articles de Jean-Marc Lebeau. « Les migrants de l’Est du Québec, 1) En 15 ans, 148 000 personnes sont parties. 2) Aménagement ou déménagement ? Le Devoir. 22 et 23 juin 1981.

[32] Ernest Simard. « Une sociologue en déroute ». la Revue nationaliste de l'Est du Québec. Rimouski, Librairie socialiste de l’Est, 1981.

[33] Librairie socialiste de l’Est du Québec. Histoire du mouvement populaire dans l'Est du Québec. Rimouski, Librairie socialiste de l’Est, 1981.

* Opérations « Dignité ».

** Expérience de développement intégré des ressources.

[34] Lionel Robert, Art. cit., p. 32.

[35] Maurice Gendron. « L’arrière-pays se prend en main, région du Témiscouata ». Vie ouvrière. Dossier 147 (1980).

[36] OPDQ. Le Profil de l'Est du Québec. Région 01. Québec, OPDQ, 1976, p. 14-15 (Collection : les schémas régionaux).

Aussi Jean-Claude Grégoire. L’Est du Québec, d’hier à aujourd’hui. Québec, OPDQ, 224 p. (et annexes).

[37] Enquête du CSSBSL cité dans J.-M. Lebeau. Art. cit.

[38] R. James Sacouman. Art. cit.

[39] Enquête réalisée auprès de 60 agriculteurs en 1977 par H. Dionne et B. Lévesque. Résultats non publiés.

[40] Serge Côté. « Enjeux régionaux et luttes pour le pouvoir. Cahiers du socialisme. N° 4 (automne 1979) p. 202-211.

[41] M. Désy et alii., Op. cit. Chap. V.

|