|

[361]

Jules Duchastel * [1]

sociologue, professeur de sociologie, UQAM

“Conclusion.

La démocratie entre la crise de l’État

et la revanche des sociétés.”

Un texte publié dans l'ouvrage sous la direction de Jules Duchastel et Raphael Canet, Crise de l’État, revanche des sociétés, pp. 361-402. Athéna, 2006. Collection : Mondialisation, citoyenneté, démocratie, 402 pp.

- Introduction

-

- Dynamique de la démocratie : entre liberté et égalité

- Crises de l’État et de la démocratie représentative

-

- Crise de souveraineté

Crise de légitimation

- Crise de régulation

- Crise de la représentation

-

- Revanche des sociétés et nouvelles pratiques démocratiques

-

- Réforme démocratique

Innovation démocratique

- Expérimentation démocratique

-

- Conclusion

Introduction

L'ensemble des thèmes abordés dans le présent ouvrage — la transnationalisation du système international, la remise en question de l'intégrité territoriale des États-nations, la politisation de l'espace mondial et la reviviscence de la société civile dans le double contexte de la participation aux instances de gouvernance ou de leur contestation —, pointe dans la direction d'un renouveau des pratiques démocratiques. L'édifice institutionnel mis en place dans la modernité tend à se fissurer de toutes parts, entraînant à la fois une remise en question des institutions politiques et l'invention de nouvelles pratiques visant à redéfinir la démocratie. On peut parler d'un paradoxe démocratique pour décrire cette situation. D'un côté, l'idée de démocratie semble s'être imposée dans le discours et les aspirations de l'ensemble des acteurs sociaux, fussent-ils gouvernementaux, corporatifs ou associatifs. Même si la pratique ou les institutions souffrent d'un déficit démocratique, variant en nature selon les situations nationales, locales ou globales, le discours social et politique se réclame de ses principes, sinon de ses vertus. Dans l'économie géopolitique de l'après-guerre froide et de la fin des dictatures, la démocratie est redevenue le maître mot de la pratique politique. Évidemment, son invocation ne prend pas le même sens dans tous les contextes et il est facile d'en contester la réalité ou l'authenticité dans un ensemble de situations particulières. Tout de même, le système des Nations Unies a réussi à imposer cette valeur comme principe de légitimité ultime, aussi bien dans son propre fonctionnement [362] que dans celui de chacune des unités qui le composent. D'un autre côté, la démocratie semble traverser une crise profonde. Au sein même des institutions politiques nationales ou internationales, elle est l'objet d'une vive critique, soit parce qu'elle est pur simulacre, soit parce qu'elle est détournée de son fondement par un ensemble de dérives institutionnelles. C'est le modèle fondamental de la démocratie qui est remis en cause en raison de son détournement au profit de logiques de régulation alternatives, qu'elles relèvent du pouvoir exécutif, de la technocratie ou du judiciaire. La démocratie est surtout l'objet d'une critique de légitimité. Si l'idée de la démocratie est revendiquée par tous, son institutionnalisation pose problème. Il en découle un ensemble de revendications en provenance des sociétés pour un approfondissement de sa pratique et un rétablissement de sa légitimité. À la représentation, comme modèle de fonctionnement des institutions démocratiques, se substitue la participation en tant que condition de réalisation de son idéal.

Avant de parler de la crise de l'État et de la démocratie libérale et d'examiner les pratiques démocratiques émergentes, il nous semble nécessaire de comprendre la dynamique de la démocratie dont l'idée s'institutionnalise progressivement à partir des révolutions modernes [2]. Nous soutiendrons que, dans la modernité, l'idée démocratique est inséparable de l'idée libérale. Nous tenterons de montrer comment les principes de liberté et d'égalité constituent les éléments fondamentaux de la démocratie et que leur articulation toujours différente donnera lieu à des formes particulières de l'État, l'État libéral privilégiant la liberté, l'État social donnant une plus grande place à l'égalité. Nous tenterons de comprendre comment la transformation progressive de l'État qui se manifeste par la politisation croissante du social et la socialisation accrue du politique, conduit à une transformation du principe de légitimité au fondement de l'institution démocratique. Dans une deuxième partie, nous présenterons le dispositif institutionnel de l'État démocratique et montrerons comment ses éléments fondamentaux entrent successivement en crise. Nous décrirons d'abord la crise de souveraineté qui remet en cause les rapports entre système de l'État-nation et système international, puis la crise de légitimation qui questionne la relation entre l'État et la communauté politique, ensuite la crise de régulation qui ébranle la capacité d'action de l'État sur la société, enfin, la crise de représentation qui fragilise les liens de la société et de la communauté politique. Dans une dernière partie, nous [363] examinerons les diverses réactions des sociétés face à ces crises institutionnelles. Du double point de vue des nouvelles formes de régulation et de la redéfinition des principes de légitimité démocratique, nous recenserons les diverses pratiques démocratiques réformatrices ou innovatrices. Nous insisterons sur les options offertes aux acteurs de la société civile qui se présentent comme les nouveaux sujets politiques.

Dynamique de la démocratie :

entre liberté et égalité

- La démocratie c'est le règne de la volonté du peuple, mais d'un peuple fait d'hommes qui ont des droits [3].

La démocratie nous semble au centre de la problématique des transformations institutionnelles qui ont cours aujourd'hui et de l'évolution des pratiques innovatrices. Que l'on interroge les nouvelles formes de régulation qui s'imposent dans un ensemble de lieux extérieurs à la logique proprement étatique ou que l'on regarde les revendications de droits citoyens qui se manifestent dans ces nouveaux espaces politisés, la question de fond demeure celle de la mise en œuvre effective d'une démocratie authentique. Nous devons donc examiner la démocratie à la fois du point de vue de sa complexité et de celui de son évolution à travers le temps. Sa complexité réside avant tout dans le fait qu'elle renvoie à au moins trois niveaux de compréhension. La démocratie est d'abord une idée au sens premier de l'idéologie, c'est-à-dire une visée normative sur la façon de concevoir la vie commune. En tant qu'idéal à réaliser, elle est l'objet d'un travail assidu d'argumentation et d'interprétation par l'ensemble des acteurs sociaux. La démocratie est ensuite une institution. Elle se traduit dans des régimes institutionnels particuliers qui visent à la mettre en œuvre. En ce sens, elle n'est déjà plus l'idée abstraite et universelle convoitée par tous, elle devient application contingente d'un principe qui la transcende. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'institution démocratique est ébranlée par la crise du système politique de l'État-nation. Enfin, la démocratie est une pratique. L'institution démocratique incarne l'idée de démocratie mais, dans la pratique, la participation et la représentation des citoyens ne sont pas toujours assurées. C'est ainsi que l'on peut parler d'une crise de légitimité de la démocratie qui se manifeste par la faiblesse des dispositifs de représentation et de participation des citoyens.

Il importe également de réfléchir à l'évolution qu'a connue la démocratie depuis sa mise en œuvre dans les régimes politiques modernes. On peut penser cette évolution de manière plus ou moins théorique ou pratique. D'un côté, la démocratie d'abord pensée en tant que catégorie [364] universelle abstraite prendra du temps à se traduire dans l'ordre du particulier et du concret. À l'image des droits de la personne ou de la citoyenneté, la démocratie détient sa force de sa portée universelle, mais cela ne veut pas dire qu'elle est mise en pratique dans les sociétés réelles. D'un autre côté, c'est à travers justement ses modalités d'institutionnalisation variables et sa mise en pratique que l'on pourra juger de son existence réelle. Dire que la démocratie est une idée permet, au départ, de placer la discussion au-delà d'une description des divers dispositifs institutionnels propres à chaque pays où a été instaurée la démocratie et, ensuite, de mettre au jour les principes mêmes qui ont prévalu à l'institutionnalisation moderne de la société. Il ne s'agit pas, dans le présent contexte, de faire un retour sur la philosophie politique qui, depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, a forgé progressivement les idées qui allaient se traduire dans les institutions politiques modernes. Il faut, sans contredit, souligner toute l'importance de ces philosophes qui ont imaginé, avant même leur instauration, les principes de gouvernement qui découlent de l'idée de démocratie. Cette idée démocratique ne revêt cependant pas une forme universelle qui transcenderait les divers types de société, au contraire elle doit toujours être interprétée dans son ancrage institutionnel et pratique. Ainsi, nombre d'auteurs [4] ont montré que la démocratie athénienne se distingue fondamentalement de la démocratie moderne. Nous retiendrons trois différences essentielles. En premier lieu, la citoyenneté grecque exclut a priori des catégories de personnes, telles que les femmes et les esclaves. La démocratie est donc réservée à un cercle restreint de sujets politiques. On pourrait dire la même chose des démocraties naissantes en Occident à une différence près : l'exclusion des catégories telles que les femmes et les non-propriétaires demeure une question ouverte susceptible d'une politisation ultérieure. Selon Marshall [5], l'extension du statut de citoyen est inscrite dès le départ dans la dynamique des droits tels qu'ils se développent aux XVIIIe et XIXe siècles. La seconde différence est que le système athénien ne distingue pas la société civile et la société politique [6]. Il n'existe donc pas un espace d'autonomie civile, la cité grecque étant avant tout une cité politique. Cette absence de la société civile comme lieu d'épanouissement de l'individu autonome entraîne la troisième différence. Celle-ci tient au fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de la personne humaine comme sujet de droits. La démocratie athénienne est une démocratie où le pouvoir [365] s'exerce collectivement, mais la personne n'y a pas place en tant que sujet autonome.

Le propre de l'idée démocratique dans la modernité, c'est d'être inextricablement associée à l'idée libérale, c'est-à-dire qu'elle pense l'égalité citoyenne dans le contexte de la liberté et de l'autonomie des individus. La tradition sociologique montre comment la modernité s'éloigne progressivement des sociétés traditionnelles dans un double processus de différenciation et de spécialisation institutionnelles qui prendra forme dans trois sphères principales : politique, économique et culturelle [7]. Chacune de ces sphères s'institutionnalise progressivement autour d'une contradiction principale et d'un principe fondamental. La sphère politique tentera de résoudre le problème des rapports de pouvoir en mettant en œuvre le principe démocratique, la sphère économique mettra de l'avant la liberté comme principe régulateur des rapports de classes et la sphère culturelle instituera les rapports de genres et les rapports culturels sous le couvert de l'autonomie [8] et de la civilisation [9]. Ces trois principes ont leur propre dynamique, mais ils entrent en relation à la fois de réciprocité et de contradiction. On peut ainsi dire que la réalisation du principe démocratique dépend de l'existence préalable des principes de liberté et d'autonomie qui se trouvent à la base des institutions économiques et culturelles modernes. La liberté nécessaire au développement du capitalisme et l'autonomie au centre des processus d'identité et de civilisation moderne représentent des conditions nécessaires au développement d'un système démocratique fondé sur l'égalité citoyenne. Les citoyens doivent, en effet, jouir des libertés civiles s'ils veulent pouvoir entrer sur la scène politique pour y jouer leur rôle démocratique. Ces mêmes citoyens doivent se concevoir comme des individus autonomes détenteurs de droits et d'obligations pour remplir ce même devoir démocratique. Il va sans dire que l'opposition entre liberté et égalité nourrit une dynamique contradictoire dans le développement des deux institutions prépondérantes de la modernité, le marché et l'État et dans l'articulation des sphères privée et publique.

En effet, le processus d'institutionnalisation économique repose essentiellement sur le règne de la liberté, alors que l'aspiration démocratique qui est au centre de l'institutionnalisation politique vise à établir les conditions de l'égalité. Peut-on pour autant dire que ces deux processus sont absolument contradictoires ? Il faut regarder les choses d'un côté à la fois. Il faut d'abord déterminer en quoi et jusqu'où la démocratie repose sur l'idée libérale. Nous avons vu que la démocratie athénienne se distingue [366] justement de la démocratie moderne en ce qu'elle ne connaît pas les institutions libérales de la société civile (marché et espace associatif). Par contre, la démocratie moderne n'émerge et ne peut émerger que dans un contexte de libéralisation économique et d'autonomie individuelle. On ne peut concevoir de processus démocratique, au sens moderne du terme, que dans le contexte de l'autonomisation des individus déliés des contraintes qui pesaient sur eux dans le contexte de la tradition. Les individus ne peuvent devenir citoyens que s'ils sont libres et le mouvement d'autonomisation individuelle s'est réalisé dans un contexte de libéralisation de l'économie. Les deux aspects du libéralisme doivent donc préexister pour qu'un régime démocratique puisse s'instaurer. Cela ne veut pas dire cependant que les conditions d'existence concrètes de chaque individu dans une société correspondent au modèle de liberté avant que puissent surgir des institutions démocratiques. Le passage à l'institution s'effectue le plus souvent de manière progressive. Ainsi, les droits citoyens se développent concrètement sur une période de plus de deux siècles. Marshall [10] montre bien le double mouvement d'extension progressive des droits à l'ensemble des catégories de citoyens et le mouvement parallèle d'élargissement de leur couverture (des droits civils au XVIIIe siècle, aux droits politique au XIXe siècle et finalement aux droits sociaux au XXe siècle).

Si l'idée libérale est nécessaire au développement de la démocratie, en quoi et jusqu'où le libéralisme doit-il à son tour s'appuyer sur la démocratie [11] ? Le libéralisme n'a pas uniquement besoin de la démocratie pour assurer les conditions élémentaires de la production et de l'échange ainsi que l'ordre et la sécurité. Il a besoin de la démocratie justement pour se protéger du pouvoir. Les formes institutionnelles de cette protection ont pu varier grandement (il suffit de comparer les États-Unis et la France), mais l'idée démocratique s'est établie dans un contexte de protection des individus contre les pouvoirs exorbitants de l'État monarchique. Les institutions démocratiques assurent l'espace de liberté nécessaire au développement de l'économie libérale. Mais si la protection à l'égard du pouvoir était requise, la plupart des philosophes ont également recherché les moyens de protéger le pouvoir contre la dictature du peuple [12]. Car si les pouvoirs autocratiques étaient redoutés, la puissance d'un peuple qui abuserait de [367] sa force était tout aussi à craindre. Un ensemble de dispositifs institutionnels (limitation du suffrage, redoublement des Chambres, limitation des pouvoirs législatifs, séparation des pouvoirs) étaient autant de garde-fous contre le danger d'une prise de contrôle par le peuple réel. Ainsi le principe d'égalité censé assurer l'espace de liberté a été, dès le départ, contraint par un ensemble de règles limitatives. Le système démocratique sert alors de double rempart contre l'arbitraire d'un pouvoir étatique fort et contre la mise en œuvre de sa propre logique de participation égalitaire au pouvoir.

En son point de départ, la démocratie est avant tout liée à l'idée libérale au sens où ce sont les libertés qui prédominent sur toute idée d'égalité. Tous les acteurs sociaux, quel que soit leur rang, bénéficient cependant de cette libération des contraintes. En ce sens, la démocratie n'est pas nécessairement illégitime à ses débuts, même si les conditions de sa réalisation pleine et entière sont loin d'être réunies. La jeune démocratie vise une institutionnalisation minimale des appareils d'État afin de protéger la société civile contre l'État, mais aussi ce dernier contre la société civile. La démocratie prend ainsi la forme institutionnelle de l'État libéral. Elle devient pour autant l'instrument des élites. La conception de la plupart des philosophes de la démocratie, se cantonnant dans l'ordre des abstractions, renforce cette conception limitée de la démocratie libérale. Cette conception élitiste de la démocratie insiste sur le fait que le peuple est et doit être représenté par des personnes compétentes. Au point de départ, l'idée même de parti est une idée saugrenue et le sort de la démocratie repose entre les mains de l'élite.

La démocratie comme institution moderne se situe donc inévitablement dans la dialectique de la liberté et de l'égalité, l'une n'allant pas sans l'autre. La démocratie, s'étant d'abord développée dans la forme libérale de l'État, évolue au cours du XXe siècle avec l'apparition d'une forme socialisée de l'État. C'est donc un nouvel équilibre entre liberté et égalité qui caractérise cette forme de démocratie « gouvernante [13] ». Par contraste avec la démocratie libérale qui serait « gouvernée » au sens où les hommes qui l'habitent sont pris en charge par une élite dirigeante et où les citoyens n'aspirent pas à la participation, se soumettant au pouvoir de manière disciplinée sous la forme du civisme, une nouvelle forme de démocratie « gouvernante », impliquant la participation des citoyens à la délibération et à la prise de décision, émerge dans le contexte de l'État-providence. À [368] mesure que se développe l'universalisation de la franchise, du droit de vote, de plus en plus de citoyens, justement en tant qu'hommes « situés », vont participer au processus démocratique et infléchir les politiques de l'État en faveur d'une extension des droits sociaux. La démocratie gouvernée était fondée sur l'écart entre État et société, cette dernière se défendant de l'État et l'État de la société. La socialisation de la démocratie implique une resocialisation de l'État, donc une abolition de cette césure instaurée par le libéralisme. La conséquence en est cependant un affaiblissement de l'autonomie des individus. À partir du moment où la démocratie se soucie des différents problèmes sociaux et tente d'y remédier, elle apporte dans son sillon une plus grande part d'intervention et une plus faible part de liberté [14]. La propension de la modernité à politiser l'ensemble des rapports de pouvoir ou de domination, en somme de politiser le social, trouve sa réponse dans une socialisation de l'ordre politique qui tend à envahir toutes les sphères de l'existence.

Il y a au moins deux manières d'apprécier ce problème. D'un côté, on peut croire que la démocratie arrive à son terme, c'est-à-dire qu'elle réalise pleinement son idée initiale qui est, selon l'expression d'Abraham Lincoln, l'universalisation de la participation au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il est possible de voir les choses ainsi dans la mesure où l'idée de démocratie ouvre sur cette autodétermination de la société qui est la base même de l'idée de modernité. D'un autre côté, on peut aussi comprendre que le peuple dont il s'agit n'est pas le même. Le peuple ou la nation des philosophes correspondent à une idée transcendantale. Il s'agit d'un principe de légitimité plus que d'une réalité sociologique. Il y a une différence fondamentale, dans cette conception, entre peuple/nation et société. La société est ce qui relève de la réalité des rapports sociaux et des formes institutionnelles qui les encadrent. Le peuple ou la nation en sont les figures symboliques. Selon cette conception, le rabattement du peuple sur la société équivaut à la perte du principe transcendant de légitimité politique [15]. On se trouve donc entre deux dangers. D'un côté, le refus de plus d'égalité, à travers une socialisation de l'État, réduit le potentiel émancipateur de la démocratie ; de l'autre, la socialisation [369] du politique fragmente et affaiblit les figures symboliques de l'unité de la société, le peuple et la nation. La question posée est celle de la sortie de la modernité. La dynamique instaurée par la confrontation entre deux principes d'institutionnalisation, relativement opposés, aboutit à une socialisation dans les faits du processus démocratique. On peut bien vouloir le déplorer, la réalité montre l'évolution des systèmes démocratiques qui ont par ailleurs suivi des cheminements différents selon les types d'État social qu'ils ont développés [16], vers une prise en charge de plus en plus large de l'ensemble des conflits sociaux.

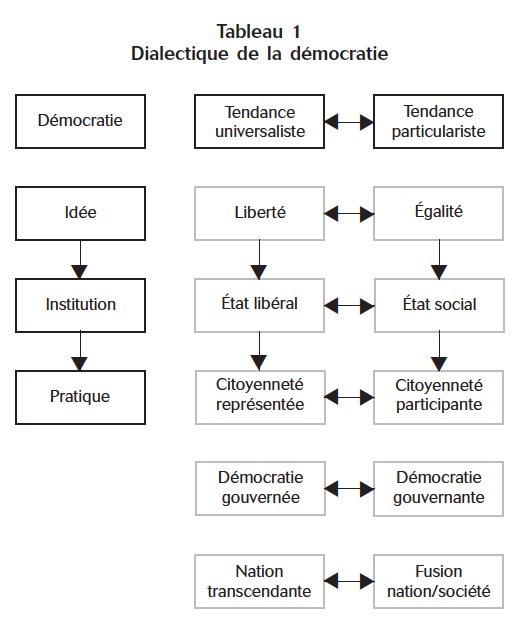

Le tableau I résume cette dialectique de la démocratie. Sur l'axe vertical, la démocratie se présente successivement comme une idée, comme une institution et comme une pratique. Sur l'axe horizontal, la démocratie est en tension permanente entre universalisme et particularisme. Sur le plan de l'idée, la dialectique de la démocratie se manifeste dans la tension entre liberté et égalité, principes au fondement de l'institutionnalisation politique des sociétés modernes. La liberté représente la condition d'existence d'une société civile indépendante de l'État qui préside au déploiement du marché, de l'espace public et de la sphère de l'autonomie individuelle. L'égalité apparaît comme la condition de la participation et de la représentation de l'ensemble des citoyens dans le processus démocratique. Comme on l'a vu, ces idées sont inégalement présentes à la naissance de la démocratie moderne, mais en même temps toutes les deux sont nécessaires. La liberté manifeste davantage la tendance universaliste associée aux droits universels de la personne. L'égalité, au contraire, ne peut faire abstraction de la situation concrète de l'individu « situé » et manifeste plus naturellement la tendance particulariste. Nous avons montré que les deux principes s'incarnent chacun de manière prépondérante dans la forme libérale et la forme sociale de l'État. La forme libérale laisse plus d'espace au jeu de la concurrence sous toutes ses formes, faisant plus ou moins abstraction de l'inégalité des chances. La forme sociale vise, au contraire, à pallier les inégalités en introduisant des mesures destinées à répondre à un ensemble de besoins. Cette dichotomisation des formes de l'État ne sert qu'à illustrer les cas extrêmes et sous-estime considérablement la variété des formes concrètes qui marient de manière différente les principes de liberté et d'égalité.

La dialectique des idées de liberté et d'égalité se traduit au niveau des pratiques démocratiques dans des conceptions différenciées de la citoyenneté, de la nation et de la démocratie elle-même. Selon cette tension, il existe une première opposition entre citoyenneté représentée et citoyenneté participante. En effet, la forme de l'État libéral met de l'avant une citoyenneté abstraite, favorisant sa représentation au détriment de sa participation. [370] En découle une conception élitiste de la démocratie imaginée par les philosophes de la modernité. Cette conception de la démocratie administrée par les élites est aujourd'hui encore défendue dans les milieux conservateurs [17]. Par opposition, la forme sociale de l'État encouragerait la participation démocratique en redonnant aux citoyens concrets les moyens de leur implication dans le processus politique. Cette opposition entre deux conceptions de la citoyenneté se traduit dans l'opposition décrite par Burdeau [18] entre démocratie gouvernée et démocratie gouvernante. La démocratie gouvernée renvoie à la conception libérale d'un gouvernement élitiste et la démocratie gouvernante accorde plus de poids à sa base démocratique. Même si, comme nous l'avons vu, la démocratie gouvernante tend à se bureaucratiser, elle n'en aménage pas moins une place plus grande aux intérêts du grand nombre. Deux conceptions de la communauté politique s'affrontent enfin selon la même ligne de partage. Alors que, du côté

Tableau 1

Dialectique de la démocratie

[371]

universaliste, on continue d'entretenir l'idée d'une nation transcendant l'ensemble des différences entre les membres de la communauté, du côté particulariste, on conçoit que la nation doit représenter l'ensemble des composantes de la société, entraînant la fragmentation de l'identité nationale et du corps social.

Crises de l'État

et de la démocratie représentative

- Quels sont, à l'ère de la mondialisation, les fondements de la domination légitime [19] ?

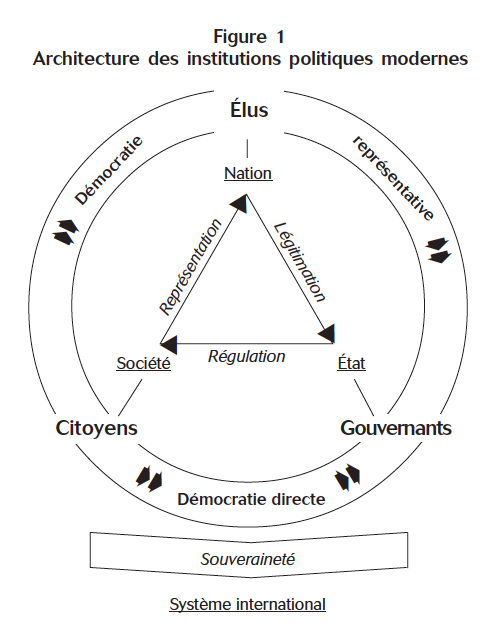

Nous avons insisté jusqu'à présent sur le rééquilibrage continu entre principe d'égalité et principe de liberté dans l'évolution des institutions démocratiques. Nous avons rappelé que les deux formes idéal typiques de l'État [20], libérale et sociale, ont accordé une part plus ou moins prépondérante à chacun de ces principes. Nous avons à peine évoqué le problème des formes concrètes de l'institutionnalisation politique des sociétés modernes, encore moins la question des divers types de régime démocratique. C'est à dessein que nous avons poursuivi la réflexion au niveau des principes fondamentaux qui circonscrivent l'architecture institutionnelle de la modernité. C'est à l'examen étendu des dimensions de cette architecture que nous procéderons maintenant afin de donner sens à l'étude des crises qu'elles connaissent aujourd'hui. Le schéma simplifié (voir figure 1) a pour unique but de rendre compte de cette architecture idéale formée de quatre ordres institutionnels et des relations fonctionnelles qu'ils exercent les uns sur les autres.

Trois institutions sont au cœur du projet d'autodétermination de la modernité. Elles constituent les conditions d'effectivité d'un système visant à s'autoproduire en dehors de toute transcendance extrinsèque. Les deux premières institutions sont celles déjà discutées. Nous avons, en effet, rappelé qu'un système démocratique moderne repose sur l'existence de deux entités indépendantes, la société et l'État. La société doit être protégée de l'État et, dans les termes plus restrictifs de la pensée libérale, l'État de la société. Cela veut dire que d'un côté, il doit exister un espace de droits imprescriptibles susceptibles de protéger et d'habiliter à la fois les citoyens et que, de l'autre, le système politique ne doit pas être l'objet d'une constante pression en provenance des intérêts disparates de la société. La société est ici comprise comme société civile, c'est-à-dire comme espace de déploiement de l'autonomie aussi bien sur les plans économique, culturel [372] ou intime [21]. L'État, quant à lui, est à la fois le gouvernement et l'administration de la chose publique. L'État, dépendamment de la forme qu'il emprunte, assure une fonction plus ou moins étendue de régulation de la société.

figure 1

Architecture des institutions politiques modernes

Un troisième terme est cependant nécessaire à l'économie générale de ce dispositif institutionnel. Si l'État est dépourvu de toute transcendance externe, il lui faut trouver un principe de légitimité intrinsèque dans l'exercice de son pouvoir. La nation représente la figure unifiée de la communauté politique au nom de laquelle l'État est légitimé d'agir. En effet, la modernité substitue au monarque une communauté, plus ou moins imaginée [22], comme support d'une volonté générale que l'État serait chargé de traduire en action. Deux fonctions supplémentaires unissent ces institutions. La première fonction est précisément la légitimation de l'État par la [373] nation. Cette fonction s'est traduite dans la conception maintenant universelle de l'État-nation. Une autre fonction unit la société et la nation. La société entre en rapport avec l'État par la médiation de la nation. La société civile, berceau de la citoyenneté, se projette dans l'idée du peuple formé de citoyens dont la communauté forme nation. La société est donc représentée dans la nation. Nous passons ici sur la complexité plus ou moins grande de cette communauté politique ou de ce peuple national. Ne mentionnons que le contraste énorme qui peut exister entre une représentation unifiée d'une nation de citoyens indifférenciés comme le proclame l'idéologie républicaine et une représentation multiculturelle d'un peuple et d'une nation dont le principe d'unité deviendrait paradoxalement la diversité, comme c'est devenu le cas au Canada.

Tel que l'évoque le schéma, le processus démocratique épouse en quelque sorte ce dispositif institutionnel en traduisant sur le plan des acteurs chacune des institutions et des relations qui les unissent. Selon des modalités diverses, les régimes démocratiques instituent les citoyens en électeurs comme ultimes décideurs de leur avenir commun. Les citoyens se feront représenter par des élus (ou, à l'inverse, représenteront leurs semblables) qui, seuls, seront en mesure de traduire concrètement le principe de légitimité dont est investie la nation. Les élus représentent le peuple de citoyens, de manière plus ou moins adéquate, auprès des gouvernants dans la mesure où cette expression englobe aussi bien le gouvernement que les administrations publiques. Nous avons ajouté dans le schéma une alternative à ce modèle de démocratie représentative qui s'exprimerait dans une relation directe entre citoyens et gouvernants. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur cette question. Il suffisait ici d'indiquer que tout projet de démocratie directe escamote la médiation par la nation et ses représentants élus et vise une participation directe à la gouverne politique.

Une relation supplémentaire unit le dispositif État-société-nation au concert des États-nations. Elle est définie par le principe de souveraineté qui est au fondement du fonctionnement du système des relations internationales. Il est possible de concevoir le concept de souveraineté sur le plan strictement interne. Le terme vient du souverain et indique la suprématie dans l'exercice du pouvoir. Un État-nation est souverain à la condition d'exercer le pouvoir ultime sur toute question pouvant concerner la conduite de ses affaires dans un territoire délimité. Les traités de West-phalie qui ont mis un terme à la guerre de Trente Ans en 1648, sont considérés comme le texte fondateur du système des relations internationales tel qu'il continue de fonctionner aujourd'hui. Les traités définissent quatre principes, a) La territorialité définit les limites de juridiction légale et l'étendue de l'autorité politique des États. La territorialité est le principe central de l'organisation politique moderne. L'humanité est ainsi divisée en unités politiques délimitées par l'existence d'un territoire exclusif, b) La [374] souveraineté implique la suprématie absolue des gouvernements nationaux à l'intérieur de ce territoire exclusif (pays). Il s'agit du monopole de l'exercice du pouvoir de l'État tel qu'il est défini par Weber [23]. En principe ce pouvoir est indivisible, ce qui n'empêche pas, par contre, des partages de souveraineté dans les systèmes fédéraux [24]. Il importe d'insister sur le fait qu'il n'existe pas d'autorité politique supérieure à celle de l'État national, c) L'autonomie permet aux États de mener leurs propres affaires intérieures et extérieures de la façon qu'ils jugent opportune sans intervention extérieure, d) La légalité internationale n'existe que par un consentement des États concernés. Il n'y a pas d'autorité légale capable d'imposer des devoirs aux États ou aux citoyens de ces États. Les États sont toujours libres d'ignorer les jugements internationaux à moins qu'ils se soient engagés à le faire. C'est à la crise de ce dispositif institutionnel que nous assistons aujourd'hui. Chacune des fonctions qui a été décrite subit de profondes mutations. Il nous semble pertinent de commencer par la crise de souveraineté, car elle met en jeu la raison d'être même du système de gouvernement démocratique fondé sur l'existence d'États-nations. Nous poursuivrons en montrant comment la crise de souveraineté liée au phénomène de la mondialisation a des effets sur la fonction de légitimation du système de l'État-nation. Cette crise de légitimation est aggravée par les transformations internes des sociétés nationales qui sont exposées de plus en plus aux effets de la fragmentation sociale et identitaire. Également liée à l'érosion de la souveraineté et en relation avec la multiplication des lieux de pouvoir, une crise de régulation met en péril la capacité jadis exclusive de l'État à gouverner. Enfin, la crise de représentation démocratique, découlant des premières, montre les limites du système démocratique à s'adapter aux transformations actuelles de l'État-nation et du système international.

- Crise de souveraineté

On peut difficilement prétendre que les États-nations seraient aujourd'hui dépourvus de souveraineté ou qu'ils ne constitueraient plus les unités légitimes du système international. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'affaiblissement [375] progressif des prérogatives de souveraineté [25]. De plus, les États-nations se mesurent dans un espace géopolitique qui n'accorde pas un poids égal à la souveraineté de chacun [26]. Quelle que soit la réalité de la souveraineté, il n'en demeure pas moins intéressant de savoir si les principes westphaliens tiennent encore lieu de paradigme pour les relations internationales. Ou si, au contraire, ces principes sont suffisamment transformés pour remettre en question ce système. On peut en effet constater que les États-nations acceptent de partager leur souveraineté dans certains domaines de la régulation ou du droit. Les mêmes États renoncent jusqu'à un certain point à l'exclusivité du contrôle de leur territoire. Des unités subétatiques, des régions et des villes entrent dans des rapports de complémentarité dans les systèmes extraterritoriaux. Les États eux-mêmes participent à des alliances régionales ou continentales qui affaiblissent leur souveraineté territoriale exclusive.

Le courant réaliste en science politique [27] ne croit pas que le système westphalien soit entré en crise. L'argument principal consiste à dire que le système de Westphalie n'a jamais vraiment existé, un peu comme on peut affirmer que la démocratie ou les droits de l'Homme n'ont jamais été ce que les principes affirment. L'autonomie des États-nations n'existerait tout simplement pas dans un très grand nombre de cas. Le modèle aurait le plus souvent été battu en brèche. En somme, il s'agirait plus d'une référence ou d'un idéal que d'une réalité. Il faudrait donc répondre à la question des changements du système de Westphalie du point de vue de la réalité plutôt que des principes. Dans cette perspective, les atteintes à la souveraineté devraient être distinguées selon qu'elles relèvent de logiques différentes [28].

[376]

Dans le cas d'adhésion à des conventions internationales, par exemple les accords sur le respect des droits de l'Homme ou de contrats négociés en vertu de l'intérêt commun des parties, ce sont les gouvernements qui décident de céder une part de souveraineté. Ce ne sont que dans les cas de coercition ou à'imposition que le principe d'autonomie est bafoué. La coercition consiste à faire valoir l'intérêt du plus fort à l'endroit des plus faibles, sans nécessairement que les plus faibles y consentent. L'imposition consiste en la subordination sans possibilité de résistance du plus faible devant le plus fort. Selon cette approche, même ces deux derniers cas peuvent très bien se concevoir dans le cadre du système westphalien. En somme, même si le système international n'a jamais pleinement réalisé les principes de Westphalie, il n'en existe aucun autre qui puisse s'y substituer. C'est justement en raison de l'existence d'une structure d'autorité supérieure aux États dans le système international que l'autonomie des États a été si souvent compromise. C'est ce qui explique que les acteurs les plus forts sont à même d'user de la coercition ou de l'imposition envers les plus faibles et qu'en vertu de leurs intérêts partagés, l'ensemble des acteurs étatiques peuvent renoncer par convention ou par contrat à des parties de souveraineté.

Held et McGrew [29] nous montrent que la position réaliste est basée sur la compréhension hobbsienne du politique. Les traités de Westphalie n'ont pas été conçus dans le cadre d'institutions démocratiques, ce qui explique qu'ils ont pu justifier le développement des colonialismes et autres impé-rialismes. Ils soutiennent que la Charte des Nations Unies (1945) introduit de nouvelles dimensions dans le système des relations internationales qui vont dans le sens d'une plus grande démocratisation, mais également dans celui d'une réinterprétation des principes définis dans les traités. Sans s'illusionner sur la neutralité du système international — la charte a été fondamentalement conçue pour maintenir le pouvoir des puissances victorieuses au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres par la création des droits de veto au Conseil de sécurité — certaines innovations apparaissent dans la Charte des Nations Unies et dans la pratique de ses institutions. Les États ne sont plus considérés comme les acteurs exclusifs du système international. Des individus et des groupes particuliers reçoivent une certaine forme de reconnaissance, soit à travers la déclaration universelle des droits, soit à travers des mécanismes de consultation. Les nations jadis colonisées, non seulement reçoivent une reconnaissance en tant qu'acteur à part entière, par exemple dans le cadre de l'Assemblée générale, mais un appui réel dans le processus de décolonisation. Des principes et des valeurs sont progressivement intégrés dans les textes et les pratiques des organisations onusiennes. On voit donc émerger un système juridique international qui tend à imposer des règles de fonctionnement [377] aux divers acteurs étatiques. Par exemple, la déclaration universelle des droits de l'Homme encourage les États à respecter leurs citoyens. L'ONU, à travers ses agences, promeut le développement de la justice sociale et de la justice pénale dans le cas des crimes contre l'humanité. Enfin, l'idée d'un patrimoine commun de l'humanité fait son apparition dans des traités de protection des espaces partagés et des ressources communes.

Keohane résume de façon éclairante la manière alternative de comprendre la transformation du système international : « La souveraineté est moins conçue comme une barrière territoriale que comme une ressource dans la négociation politique qui prend place dans les réseaux internationaux de plus en plus complexes [30]. » Cela signifie que le principe de souveraineté demeure au fondement du système international, mais qu'il ne peut plus être considéré comme intangible. Si l'on accepte l'argument réaliste selon lequel la souveraineté ne peut être compromise que par consentement ou par l'exercice de la force, il faut aussi reconnaître que ces renonciations plus ou moins volontaires sont de plus en plus sollicitées dans le contexte international. L'expression « érosion de la souveraineté » a été contestée sur la base de l'argument réaliste selon lequel le système international continue de fonctionner à partir de cette fiction juridique de l'État souverain. Il vaut mieux peut-être parler de « partage de souveraineté » pour mieux rendre compte du caractère nécessairement politique et de la nature partielle de toute cession d'une part de souveraineté.

On peut donner quelques exemples de cette aliénation partielle de souveraineté dans le contexte nouveau de la mondialisation. Rappelons que cette dernière se caractérise par l'intensification des flux de commerce, de finance, d'information, de capital, de technologie, de personnes et de culture [31], fragilisant la capacité des États de formuler des politiques à portée nationale. La distinction entre politique interne et externe tend alors à s'estomper. On observe l'émergence de nouvelles institutions de gouvernance qui tentent de répondre aux défis posés par cet accroissement des flux transnationaux et par l'existence de problèmes globaux [32]. La souveraineté est d'abord défiée par un grand nombre d'organisations intergouvernementales ou supranationales qui sont appelées à réguler les flux engendrés par la mondialisation. Afin de répondre aux défis posés par l'accélération des échanges de toute nature, les États ont aussi tendance à signer des accords régionaux (ALENA), continentaux (projet de la ZLEA) [378] ou même mondiaux (OMC) qui limitent leurs capacités de légiférer dans certains domaines.

Le deuxième exemple est celui de la consolidation d'un régime juridique international. La multiplication des activités d'échange et des accords entraîne la formation d'un droit international de plus en plus complexe [33] et d'institutions d'arbitrage de plus en plus nombreuses. On assiste à une pluralisation des sources du droit, alors que l'État moderne, dont les institutions sont régies par une constitution, était conçu jusqu'alors comme unique source légitime de production du droit dans l'espace national souverain. Or, à travers l'adhésion à de nombreuses conventions, les États acceptent que les règles de droit et les normes soient désormais définies hors de leur compétence exclusive. Par extension, on peut dire qu'il existe aujourd'hui une production privée du droit. Les normes ISO en sont un bon exemple. On pense également aux codes de conduite dont une partie est produite dans l'espace privé.

Un troisième exemple concerne l'émergence de nouveaux acteurs dans l'espace de la gouvernance. Nous avons vu que les États ont délégué une part de leur pouvoir de produire le droit et d'énoncer des politiques à des organisations qu'ils ont eux-mêmes créées. On voit aujourd'hui les composantes de la société civile (secteur civique et secteur privé) réclamer et obtenir jusqu'à un certain point leur mot à dire dans les instances de gouvernance.

Pour conclure, rappelons que le concept de souveraineté est au fondement de la légitimité de l'État moderne à effectuer les choix politiques et à les défendre ultimement, à l'interne comme à l'externe, par l'usage de la violence institutionnelle. Le concept circonscrit l'espace territorial et juridictionnel de l'État et définit les principes d'interaction avec les autres États-nations dans le système international. Le principe de souveraineté ne s'est toutefois réalisé que progressivement et, par définition, de manière inégale entre États-nations d'inégale importance. Ce n'est que sous l'impulsion de la Charte des Nations Unies que le principe de souveraineté s'est appliqué juridiquement à tous les pays prétendant à l'indépendance. Même si ce principe continue à régir les relations internationales, sa réalité est chaque jour minée par un ensemble de facteurs. Que ce soit par convention, imposition ou coercition, les États aliènent une partie de leur souveraineté en principe indivisible. Ils le font dans le cadre des accords internationaux, par la mise en place d'organes spécialisés de régulation supranationale ou dans l'édiction d'un droit international et l'instauration d'instances judiciaires internationales. Les États sont en plus exposés à une concurrence de plus en plus grande dans la définition des normes [379] et règles régissant un ensemble de secteurs d'activité, de la part des forces du marché et d'instances de gouvernance non publiques. Quelle que soit l'expression retenue, il est loisible de parler aujourd'hui d'une remise en question des fondements institutionnels de la souveraineté.

- Crise de légitimation

La crise de légitimation s'exprime dans une rupture relative de la relation entre nation et État. Nous avons indiqué plus haut que l'État tient sa légitimité de l'existence d'une communauté politique formée de citoyens dont il est censé exprimer la volonté générale. Cette communauté que l'on nomme nation comporte une double dimension civique et culturelle. Dans sa dimension civique, elle se fonde sur l'existence d'un peuple de citoyens, porteurs de droits universels et arbitres en dernière instance de la décision politique. En tant que communauté culturelle, la nation se définit par la référence à un patrimoine commun : une langue, une culture et une histoire, même si chacune de ces catégories est parfois déclinée au pluriel. La communauté culturelle n'est pas toujours homogène et on peut aisément imaginer des communautés politiques multinationales dont les citoyens, en plus de partager des droits et des institutions politiques, se réfèrent à des traditions culturelles diversifiées (par exemple, au Canada).

Une crise de légitimation surgit lorsque l'arrimage entre la nation, dans les deux sens du terme, et les institutions étatiques ne se fait plus de manière satisfaisante. Deux facteurs expliquent, dans le contexte actuel, l'affaiblissement du lien entre nation et État. Le premier, la mondialisation, induit une transformation progressive des horizons de référence culturelle. Une dynamique nouvelle oppose homogénéité et hétérogénéité culturelles, tandis que l'identité citoyenne tend à migrer, du strict contexte national vers un contexte de plus en plus global. Le second facteur, la fragmentation interne de nos sociétés, ébranle la conception unitaire de la communauté. D'une part, la vision relativement unifiée de l'identité nationale tend à se fragmenter au profit de la diversité culturelle, d'autre part, la citoyenneté universelle cède le pas à la citoyenneté particulariste.

La transformation des horizons de référence culturelle a très bien été exprimée par Appadurai [34]. La complexité des phénomènes liés aux flux culturels globaux qui se manifestent dans le contexte de la mondialisation s'exprime simultanément par des ressemblances et des dissemblances. C'est dire que, à l'homogénéisation provoquée par certains flux culturels, s'opposent des hétérogénéités propres à chaque contexte d'accueil.

- Le point critique est que les deux faces du processus culturel global actuel sont des produits de la compétition infiniment variée entre ressemblance et différence, sur une scène caractérisée par des disjonctions radicales entre [380] diverses sortes de flux globaux et les paysages incertains créés dans et à travers ces disjonctions [35].

Ainsi se manifeste une tendance contradictoire vers une plus grande ressemblance culturelle sur le plan global et vers une différenciation des cultures sur le plan local. La culture serait l'objet d'un double processus d'homogénéisation se traduisant par une américanisation des produits culturels et d'hétérogénéisation ou d'hybridation de différentes cultures. Partant de l'observation d'un accroissement des flux culturels globaux, Appadurai décrit l'émergence de nouveaux horizons de référence dont il rend compte à travers la métaphore du paysage [landscape). Il s'agit de constructions symboliques qui varient selon les situations historiques, linguistiques, politiques de différents acteurs pouvant se situer aux divers niveaux national, multinational, diasporique ou, encore, sur les plans local, familial ou social. Suivant la nature des flux, on verrait surgir une série de nouveaux paysages culturels : les ethnoscapes, les technoscapes, les finan-cescapes, les ideoscapes et les mediascapes qui réfèrent respectivement aux flux migratoires, technologiques, financiers, idéologiques et médiatiques. L'ensemble de ces mouvements ne serait pas nécessairement en résonance. Ce serait leurs dissonances qui deviendraient l'enjeu central de la culture. Cette rencontre conflictuelle entre divers mouvements provoquerait à la fois des replis et des tentatives de conquêtes. Les flux culturels seraient de plus en plus puissants et ne pourraient éviter de s'influencer l'un l'autre. D'un côté, il y aurait tendance à la cannibalisation des cultures. Les États subiraient des pressions pour demeurer ouverts aux forces médiatiques, technologiques et touristiques encourageant leur marchandisation. De l'autre, cette ouverture conduirait à des affrontements entre les divers horizons culturels. Par exemple, l'horizon technologique pourrait entrer en contradiction avec l'horizon idéologique, comme ce serait le cas dans le heurt entre modernisation technologique et cultures locales dans les pays pauvres. De même, des contradictions entre horizon médiatique et horizon idéologique se manifesteraient dans des pays fondamentalistes. En somme, un ensemble de disjonctions entre flux culturels de nature différente et disjonctions entre horizons différents serait créé par la rencontre de ces flux. Cette vision nuancée de la globalisation des flux culturels et de ses effets contradictoires a l'avantage de ne pas nous enfermer dans une alternative entre existence ou non-existence d'une culture globale.

Pourtant, la thèse de l'existence d'une culture globale est combattue par Anthony D. Smith [36] qui déclare que « l'idée d'une culture globale est une impossibilité pratique [37] ». Cette impossibilité tiendrait au fait que la [381] culture globale n'appartient à aucune période et à aucun lieu. Elle ne serait qu'un mélange d'éléments disparates venant d'ici et de là et serait uniquement portée par les technologies de la communication. L'auteur ne croit pas à l'argument qui voudrait qu'une culture globale puisse être imaginée au même titre que la nation est elle-même une construction ou une communauté imaginée. Pour lui, la culture nationale est très différente de la culture globale. La première n'est pas imposée aux gens par le haut. Elle correspond à une identité, à des sentiments et à des valeurs. Elle implique un sens de la continuité de l'expérience intergénérationnelle, une mémoire partagée d'événements et de personnages qui marquent les étapes d'une histoire collective, un sens d'une destinée commune de la part de la communauté qui partage ces expériences. Il manquera toujours une histoire partagée pour qu'on puisse imaginer la construction d'une culture globale. Ce point de vue ne nous semble cependant pas invalider la réflexion d'Appadurai. Smith décrit bien les conditions d'existence d'une culture nationale qui donne sens à la communauté politique dans le contexte de l'État-nation. Cette culture n'est certainement pas oblitérée par la complexification des flux culturels qui se déploient dans le contexte de la mondialisation. Par contre, Appadurai a l'avantage de montrer comment les références culturelles se transforment et comment s'instaure une dialectique des cultures nationales et globale. Ce qui doit nous intéresser, c'est de comprendre en quoi l'horizon culturel national ne suffit plus à fonder entièrement à travers la communauté nationale la légitimité de l'exercice du pouvoir politique.

À titre d'exemple, les citoyens ont élargi considérablement leur horizon de référence lorsque vient le temps d'entrer en rapport avec leurs gouvernants. On trouve confirmation dans les enquêtes qui montrent que les jeunes, de manière générale, et les organisations militantes sont de plus en plus préoccupés par les enjeux politiques de la mondialisation. La question nationale demeure importante, mais elle est subordonnée à une politisation des enjeux globaux et régionaux. Cette mobilisation s'effectue autour de plusieurs questions ou problèmes qui ne peuvent plus être restreints sur le plan national, par exemple la pauvreté dans le monde, le réchauffement de la planète, les droits humains. La communauté nationale ne suffit plus à légitimer seule l'action des gouvernements.

La fragmentation des sociétés actuelles représente la contrepartie du mouvement de mondialisation. Les deux phénomènes peuvent être considérés aussi bien dans leurs interrelations que dans leur relative indépendance. Les pressions de la mondialisation ont certainement des effets de fragmentation sur les sociétés nationales ne serait-ce que par l'introduction d'éléments extrinsèques au système. Des exemples de flux culturels montrent jusqu'à quel point les sociétés sont appelées à se complexifier. À titre d'exemples, les flux migratoires contribuent fortement à une différenciation [382] du tissu social ; les technologies de l'information permettent à la fois la pénétration de schèmes culturels dominants et la variation des sources de l'information ; les idéologies globales, même fondamentalistes, pénètrent plus aisément dans l'espace des représentations.

Il existe, par contraste, des facteurs de fragmentations qui se développent de l'intérieur. Nous nous en tiendrons à deux manifestations de ce phénomène : la fragmentation identitaire et le développement d'une citoyenneté particulariste [38]. Nous croyons que cette fragmentation nouvelle ne doit pas être confondue avec la diversité inscrite au point de départ de la formation de certains États comportant plusieurs communautés nationales. En effet, certains régimes constitutionnels prévoient la coexistence d'une ou de plusieurs communautés ou traditions linguistiques, culturelles et historiques. Les régimes fédéraux tiennent compte jusque dans une certaine mesure de cette diversité des populations qui composent un même État-nation. On y observe une tendance à la formation d'une culture publique unifiée et d'une identité nationale commune. Cette unité complexe doit cependant, par contraste avec la situation des États unitaires, composer avec une fragmentation initiale du corps social et y apporter des solutions constitutionnelles [39].

La fragmentation dont nous parlons dépasse en quelque sorte cette diversité inscrite au point de départ dans les contextes fédératifs. Il s'agit d'un processus de fragmentation identitaire qui surgit dans les régimes fédératifs aussi bien qu'unitaires. Cette fragmentation identitaire ne se manifeste pas tant par les revendications nationalitaires que par des revendications culturelles et catégorielles [40]. Prenons l'exemple du Canada. La question de l'identité nationale a été problématique depuis le début de la Confédération. Ce régime constitutionnel a d'ailleurs été adopté pour tenir compte au point de départ de la diversité des colonies britanniques, soit du point de vue national (le Canada anglais et le Canada français) soit du point de vue régional (les deux Canadas et les colonies de l'Atlantique) [41]. On peut affirmer que les débats constitutionnels qui n'ont cessé d'agiter la scène canadienne se comprennent à travers ces luttes proprement modernes pour la construction plus ou moins complexe d'une identité nationale. La fragmentation identitaire actuelle déplace le terrain de ces [383] luttes. À partir des années 1960, avec l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, jusqu'au rapatriement de la Constitution en 1982 et l'enchâssement de la Charte canadienne des droits et des libertés, un grand nombre de groupes d'ayants droit, se structurant autour d'identités diverses, aspirent à la reconnaissance. Pensons aux peuples autochtones dont les aspirations à l'autonomie gouvernementale s'éveillent en réaction avec le projet de loi sur les Indiens qui proposait d'échanger les droits ancestraux contre la simple reconnaissance de citoyenneté. Dans le même sens, les deux groupes linguistiques trouvent dans la politique du bilinguisme la raison de faire reconnaître des droits à parler leur langue dans des contextes élargis. De leur côté, les communautés culturelles encouragées par la politique du multiculturalisme et la Loi sur le multiculturalisme ajoutent leur voix aux demandes de reconnaissance. La Charte, enfin, qui enchâsse des droits de non-discrimination encourage les groupes minorisés à faire valoir leurs droits. Le Canada, dans un processus de multiplication des demandes de reconnaissance et de revendication de droits, transforme son identité nationale construite autour de la reconnaissance des droits sociaux pour tous les Canadiens en une identité fondée sur la reconnaissance étendue de droits particularistes. La communauté politique se fragmente en autant de groupes d'ayants droit.

Cette fragmentation identitaire est profondément ancrée dans le double mouvement d'extension et d'intensification des droits citoyens. Marshall [42] a identifié dès 1949 l'émergence des droits sociaux qui viendront s'ajouter aux droits préalablement instaurés, soit les droits et les libertés civils et les droits politiques. Déjà, il les concevait comme des droits collectifs ou corporatifs. Il retenait l'exemple du droit de négociation collective qui habilitait des corporations (au sens d'entreprises ou de syndicats) à exercer un droit citoyen. On peut dire que cet élargissement des catégories de droits du citoyen s'est poursuivi dans l'histoire récente en définissant de nouveaux droits culturels et catégoriels. Ainsi, ils passent progressivement d'une définition universelle compatible avec l'abstraction des catégories institutionnelles modernes à une définition particulariste des droits qui deviennent de plus en plus situés. De même, bien que les droits culturels et identitaires soient toujours portés par des citoyens individuels, ils le sont désormais en raison de leur appartenance à des groupes d'ayants droit.

De la même manière que la souveraineté demeure au centre du dispositif de la légitimité dans l'exercice du pouvoir, la légitimation de l'État par la nation, aussi complexe soit-elle, continue d'assurer une certaine pérennité à cette unité du système international. Nous avons cependant montré que des forces venant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur tendent à affaiblir les liens entre État et nation. Les flux culturels globaux [384] induisent une dynamique de complexification des identités culturelles et favorisent une multiplication des niveaux d'appartenance de la part des citoyens. La fragmentation interne des sociétés provoque, de son côté, une complexification des identités qui s'appuient désormais sur une dynamique de revendication des droits particuliers. Dans ce contexte, il devient plus difficile de penser l'unité de la société dans le concept de nation.

- Crise de régulation

La crise de régulation qui affecte les États-nations peut se résumer dans la manifestation de deux phénomènes : la soumission du politique au juridique et la substitution de la gouvernance au gouvernement [43]. Cette crise de régulation est intimement liée aux deux crises déjà décrites. Le rééquilibrage entre les institutions politiques et juridiques fait particulièrement écho à la crise de légitimité, alors que le renouvellement de la gouverne politique se rapporte davantage à la crise de souveraineté. La place accrue du droit et de la gouvernance se manifeste aussi bien sur le plan national qu'international. Ne pouvant aborder toutes les dimensions du problème, nous nous concentrerons sur les effets de cette crise sur la démocratie. La crise de régulation se manifeste d'abord dans la redéfinition de l'équilibre entre les institutions de la modernité politique, en particulier entre les institutions proprement politiques et juridiques. Le Canada représente à cet égard un cas exemplaire. Le rapatriement de la Constitution de 1982 et l'enchâssement de la Charte des droits et des libertés inaugurent une ère nouvelle dans la distribution des pouvoirs entre le judiciaire et le législatif. La Charte devient la référence ultime en vertu de laquelle les droits et les libertés des personnes sont préservés par la Cour et la validité des lois est soumise au jugement du tribunal. On peut apprécier de manière diverse cette réforme des institutions et, paradoxalement, la droite et la gauche se trouvent quelquefois d'accord lorsqu'il s'agit de critiquer le rôle prédominant de la Cour [44]. Cette critique tient essentiellement à dire que le législateur perd sa souveraineté dans sa capacité d'édicter les lois au profit du juge dont la légitimité ne repose sur aucun principe de représentativité. À droite, on craindra l'activisme de juges soupçonnés d'avoir des idées libérales, à gauche, on s'effrayera du caractère conservateur des mêmes juges. En tout état de cause, la légitimité des juges est mise en doute plus que leur compétence.

[385]

La Charte a été introduite dans un esprit libéral et elle correspond à la volonté de prémunir les individus contre l'État et les minorités contre la majorité. Elle représente au Canada un tournant libéral à telle enseigne que l'on a pu parler d'une américanisation de notre système politique. Plusieurs études ont tenté d'évaluer le caractère plus ou moins libéral ou conservateur des décisions prises par la Cour et le degré plus ou moins grand d'activisme des juges [45]. Ce qui est intéressant, c'est de constater que selon les questions qui sont soumises et selon des époques différentes, elle a tendance à plus ou moins intervenir et à favoriser quelquefois les droits individuels, parfois les intérêts de la société. La question constitutionnelle n'est pourtant que la pointe de l'iceberg. Elle montre de manière exemplaire en quoi le tribunal est politisé en ce qu'il est amené à arbitrer des choix de sociétés et en quoi les institutions politiques deviennent juridicisées dans la mesure où elles confient à des instances administratives d'arbitrage l'essentiel des décisions. La juridicisation des institutions politiques signifie que les débats sur les enjeux se font plus rares au profit d'une régulation techno-bureaucratisée [46].

Dans un deuxième temps, la crise de régulation se caractérise par un certain déplacement du gouvernement vers la gouvernance [47]. Le terme de gouvernance a réussi à s'imposer dans le discours social pour désigner toutes les modalités que l'exercice de l'autorité peut prendre aujourd'hui. Ainsi, dans cette conception, le gouvernement est considéré comme modalité particulière de la gouvernance. Ce déplacement sémantique indique le lieu d'un problème pour le modèle de démocratie représentative institué dans la modernité. L'idée de gouvernement, dans le contexte démocratique moderne, implique l'existence du complexe institutionnel que nous avons décrit dans notre schéma. La société civile y est distincte de l'État et la nation assure la médiation entre les deux. Enfin, des citoyens libres de vaquer à leurs occupations économiques, civiques ou privées sont représentés par les élus qui assurent la légitimité au gouvernement. La gouvernance est tout autre chose. Dans le même sens où nous parlions de techno-bureaucratisation de l'État et de juridicisation des institutions [386] politiques, on peut dire que la gouvernance se présente comme une modalité formalisée et procéduralisée de la gouverne politique.

La gouvernance est à la fois un concept et une réalité. Le concept a émergé récemment dans trois contextes affectés d'un déficit de régulation. Il a d'abord été pensé dans le cadre des grandes corporations pour formaliser des règles de pratique qui respecteraient des principes de transparence et d'imputabilité et qui permettraient d'associer à la décision l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, entre autres les actionnaires. Dans le contexte urbain, la gouvernance a été pensée en vue d'associer de nouveaux partenaires (milieu d'affaires et communautés locales) dans la prise de décision en matière municipale. Enfin, les grandes organisations internationales à vocation économique (FMI, BM) ont récupéré le concept pour désigner les meilleures pratiques de gouverne politique, appliquées principalement dans les pays en voie de développement. Dans ce dernier cas, ce sont les aspects « éthiques » de la gouvernance qui sont mis en valeur. On souhaite un assainissement des mœurs politiques locales et une plus grande démocratie. Par contre, cette « bonne gouvernance » s'accompagne tout naturellement d'un programme néolibéral de déréglementation et de privatisation. Comme on le voit, le concept de gouvernance désigne à la fois un déplacement dans les modalités de la gouverne politique et un programme d'ajustement des valeurs.

La crise de souveraineté provoquée par la multiplication des lieux de régulation (mondial, régional, national ou local) et des acteurs de cette régulation (gouvernements, organisations intergouvernementales, société civile, secteur privé) induit l'élargissement des modalités de la gouverne politique. L'État ne détient plus le monopole exclusif dans l'exercice du pouvoir. Il faut prendre acte de l'existence de cette multiplication des espaces de régulation et, à ce titre, le concept de gouvernance est utile pour en rendre compte. Cependant, il ne peut être assimilé à celui de gouvernement, ne serait-ce qu'en raison de la légitimité que procurent au gouvernement les institutions démocratiques. C'est à partir de la démocratie que l'on peut mieux distinguer le gouvernement et la gouvernance. Il est, en effet, facile d'opposer les deux conceptions sur la base du modèle idéal de la démocratie représentative. Cependant, il devient de plus en plus difficile de les distinguer pratiquement, dans la mesure où les dispositifs et l'esprit de la gouvernance pénètrent de plus en plus l'espace de l'administration publique. Les phénomènes déjà décrits de juridicisation, de proceduralisation et de bureaucratisation de la décision politique transforment l'idée du gouvernement démocratique fondé sur la délibération des élus. De même, l'élargissement des catégories d'acteurs participant aux instances de consultation et de délibération à tous les niveaux de la régulation étatique implique une remise en question du modèle démocratique au sein même des institutions gouvernementales.

[387]

Le principe démocratique n'en est pas moins au centre du processus de gouvernement. Il s'appuie sur des citoyens détenteurs de libertés et de droits qui sont, en principe, égaux et représentés de manière équitable par des élus dont l'assemblée légitime l'action gouvernementale. Par ailleurs, ces mêmes citoyens constituent une communauté de destin plus ou moins unifiée qui sert de référence ultime à l'action étatique. Par contraste, la démocratie ne se manifeste pas de la même manière au sein de la gouvernance. Bien que la gouvernance s'appuie sur un discours à prétention démocratique et des pratiques d'ouverture [48], elle ne peut prétendre réaliser le modèle de démocratie moderne. Son discours de transparence, d'imputabilité et de meilleures pratiques se réclame de la démocratie, sans pour autant pouvoir en assurer les conditions institutionnelles de réalisation. C'est au nom d'une certaine communauté d'acteurs, qualifiés de parties prenantes, que des modalités de gouvernance exemplaires sont mises de l'avant. On vise à assurer une régulation équitable au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes et de leurs intérêts respectifs. Cela ne suffit pas à qualifier la légitimité de ces parties prenantes, ni de l'idée de bien commun. Ce type de participation démocratique diffère grandement de celle qui est présumée dans les systèmes de gouvernement démocratique. Il manque d'abord l'idée de l'égalité des parties. Il y a, en effet, incommensurabilité de l'influence respective des acteurs (États, organisations internationales, firmes multinationales, société civile). Les acteurs sont liés entre eux par une logique des intérêts particuliers et ne peuvent se référer à une totalité signifiante qui donnerait une légitimité d'ensemble à leur action. Il n'y a pas, enfin, de principe commun de référence transcendant les intérêts particuliers. Il n'y a qu'un espace particulier de problèmes et une sphère déterminée d'intérêts en concurrence. La bonne gouvernance est certes souhaitable en autant que ses principes vertueux sont mis en œuvre. Cependant, elle ne peut se substituer à la légitimité du gouvernement.

La crise de régulation remet en question la relation entre État et société. Elle affecte les modalités de prise en charge des problèmes communs à toute société. Plutôt que de continuer à confier aux instances proprement politiques le soin d'effectuer les choix de société, elle confie de plus en plus aux instances juridiques et procédurales la tâche d'arbitrer les conflits. Le gouvernement, dans son sens d'institution démocratique fondée sur la délibération, est de plus en plus remplacé par les instances de la gouvernance qui assurent la régulation des problèmes et des intérêts particuliers. C'est probablement cette crise de régulation qui introduit le plus grand nombre de tensions au sein de l'institution démocratique. [388] Elle interpelle les acteurs sociaux sur la viabilité de ces institutions, mais également sur la valeur des alternatives qui sont aujourd'hui proposées.

- Crise de la représentation

La crise de représentation fait référence au double déficit de la représentation et de la participation dans les institutions démocratiques. Les deux principes sont en interaction constante, mais ils procèdent selon leur logique propre. Nous en traiterons donc de manière indépendante. Rappelons que l'on peut comprendre l'idée de représentation en nous reportant aux deux plans définis dans le schéma de la figure 1. Sur le plan des institutions, la représentation permet à la société de se concevoir comme communauté politique. Le peuple formant nation est une image transcendantalisée de la société concrète. La nation comme représentation d'un peuple de citoyens appartenant à la société sert de médiation entre le pouvoir de l'État et la société. Elle donne à l'État sa légitimité. Sur le plan du processus démocratique, la représentation se traduit dans des modalités particulières permettant que les citoyens soient représentés dans les assemblées délibératives. Le système représentatif prévient l'incohérence d'un système gouverné par une multiplicité d'intérêts et assure ainsi l'effectivité de l'action politique. Il permet également que s'effectue une réconciliation des intérêts en vue du bien commun. Sur les deux plans, la représentation contribue à la production de l'unité sociale.

En ce sens, on peut affirmer que la crise de représentation déplace la logique de l'unité vers une logique du multiple. Pour le dire simplement, une logique de représentativité tend à se substituer à une logique de représentation [49]. Nous avons vu que le partage de souveraineté, la fragmentation du tissu social, la prépondérance des appareils judicaires et technocratiques, les nouvelles formes de gouvernance induisent un déficit de légitimité. Les élus ont de plus en plus de problèmes à représenter de manière adéquate la complexité sociale. C'est donc en raison de la fragmentation sociale et de la multiplication des lieux où se prennent des décisions que s'accroît la demande de représentation de la part des citoyens. Cette représentation se transmue en représentativité, dans la mesure où l'ensemble des catégories d'acteurs doit être représenté en lieu et place du principe de leur communauté. On cherchera dorénavant à reproduire à la manière d'un échantillon stratifié chacune des composantes de la société. La logique à la base de la réforme des institutions démocratiques est bien celle d'une meilleure représentation des diverses dimensions du tissu social. La représentation des intérêts dans la structure de la gouvernance relève également de cette logique de représentativité.

[389]

La participation est le complément de la représentation. Elle est, en effet, au fondement de la catégorie moderne de citoyenneté. Marshall [50] définit deux dimensions essentielles de la citoyenneté, l'appartenance et la participation. Les citoyens doivent pouvoir appartenir de manière pleine et entière aux institutions sociales. En cela, l'extension des divers types de droits contribue toujours plus à leur intégration. Mais, une fois reconnus, ils se doivent également de participer. La participation à la chose publique est donc fondamentale à la définition de la démocratie. On peut cependant la concevoir de deux manières différentes, soit directe ou par voie de représentation. Dans le modèle de démocratie représentative, le citoyen est appelé à se porter candidat ou à élire son représentant. Dans ce cadre, le déficit de participation se caractérise par des distorsions du processus électoral. Plusieurs catégories de citoyens sont absentes des listes de candidats et les citoyens électeurs omettent de plus en plus leur devoir d'électeur. La revendication d'une démocratie directe va bien au-delà de la réforme du système électoral et se produit en général dans les nouveaux espaces de délibération. La démocratie représentative étant jugée insuffisante pour assurer la participation, l'établissement d'une relation directe entre les citoyens et les instances de délibération est revendiquée. Il ne s'agit plus de déplorer la faiblesse du système électoral, mais d'en proposer une alternative. Nous verrons dans la section suivante comment cette double crise de la représentation et de la participation se manifeste dans de nouvelles pratiques démocratiques.

Revanche des sociétés

et nouvelles pratiques démocratiques

- C'est une erreur de penser que l'ordre démocratique requiert par nature un ancrage mental dans la « nation » entendue comme communauté prépolitique fondée sur un destin partagé [51].

Le titre de notre contribution suggère que la question démocratique se loge aujourd'hui entre la crise de l'État et la revanche des sociétés. Les crises ou les mutations que connaissent les institutions politiques relèvent d'un ensemble complexe de facteurs qu'il est difficile d'ordonnancer. Il est clair cependant que ces crises ont un impact profond sur les pratiques démocratiques. L'incertitude du cadre institutionnel de la régulation politique et la déresponsabilisation relative des acteurs politiques traditionnels, qui sont de plus en plus désengagés, remettent en question la manière même de concevoir la démocratie. La revanche des sociétés manifesterait [390] un retour de cet engagement pour la démocratie. Cet engagement prend cependant un ensemble de formes, se manifeste chez des acteurs divers et se loge dans un ensemble de lieux différenciés. Ces lieux peuvent être aussi bien l'État-nation, les structures politiques supranationales, l'ensemble des nouveaux espaces de gouvernance ou encore l'espace d'expérimentation à l'extérieur des institutions ou des organisations. Les acteurs peuvent prendre la figure du citoyen, du sujet politique, du citoyen incorporé, de la partie prenante ou encore de la multitude. Enfin, la forme de l'engagement peut être de nature réformatrice, innovatrice ou expérimentale. Nous tenterons d'examiner dans les lignes qui suivent ces diverses tentatives de reviviscence de la démocratie en manière de revanche des sociétés aux prises avec la dérive de leurs institutions.

Tableau 2

Formes de légitimité et nouvelles pratiques démocratiques

|

Formes de

légitimité

Nouvelles

pratiques

démocratiques

|

Légitimité

représentative

|

Légitimité

participative

|

|

Réforme

démocratique

|

• Glissement de la représentation vers la représentativité

|

• Participation au processus électoral

|

|

Innovation

démocratique

Gouvernance

|

• Représentation des parties prenantes

|

• Consultation plus que décision

• Participation inégale

|

|

Institutions politiques supranationales

|

• Multiplication des niveaux de représentation

• Diversité des référents

|

• Participation au processus électoral

• Consultation

|

|

Expérimentation

démocratique

Démocratie directe

Contestation Démocratie décentrée

|

• Absence de médiation

• Absence d'institution

• Représenter la diversité sans hiérarchie

|

• Participation à la décision

• Refus de participation

• Délibération

|

Nous aborderons trois formes de nouvelles pratiques démocratiques qui émergent dans le contexte des quatre crises institutionnelles et des reconfigurations partielles des modalités de la régulation [52]. Nous tenterons [391] de montrer en quoi chacune de ces pratiques peut être évaluée en fonction de la dialectique de légitimation qui oscille entre représentation et participation. Il s'agit de la réforme des institutions démocratiques, des innovations démocratiques et des expérimentations démocratiques. Le tableau 2 présente, pour chacune de ces nouvelles pratiques, la mise en œuvre des deux principes de légitimité que sont la représentation et la participation.

- Réforme démocratique

La réforme démocratique se situe au sein de l'État-nation et vise à revivifier les institutions démocratiques, en particulier le système électoral. Essentiellement, elle est fondée sur deux idées : mieux représenter les citoyens et s'assurer de leur plus grande participation. Dans son document sur la réforme électorale au Canada [53], la Commission du droit du Canada établit une liste de symptômes de ce qu'elle qualifie de « malaise de la démocratie » :

- [...] la baisse de confiance envers les institutions politiques, la diminution de la participation électorale, la montée du cynisme et de l'hostilité envers les politiciens et les formes traditionnelle de participation à la vie politique (les partis politiques, entre autres) et le désengagement croissant de la jeunesse à l'égard de la politique [54].

Elle propose une liste de dix critères permettant d'évaluer les systèmes électoraux. Cinq visent une meilleure représentation des citoyens. On souhaite une plus grande représentation des partis de telle sorte que le pourcentage des voix exprimées corresponde au pourcentage de la députation. Une meilleure représentation démographique de la nation devrait viser à mieux représenter à la Chambre de communes les divers éléments de la société, comme les femmes, les groupes minoritaires, les autochtones. La diversité des idées et des points de vue devrait également être plus équitablement représentée. Enfin, deux critères additionnels concernent le territoire. Au critère de représentation géographique qui permet déjà à chaque électeur d'élire un représentant ultimement responsable pour sa circonscription, il faudrait ajouter un meilleur équilibre dans la représentation régionale prise globalement, de telle sorte qu'aucune région ne détienne un avantage sur les autres.