[125]

Christian Bromberger

“FAMILLE ET PARENTÉ

DANS LA PLAINE DU GILÂN (IRAN).”

Un chapitre publié dans l’ouvrage sous la direction de Azadeh KIAN-THIÉBAUT et Marie LADIER-FOULADI, Familles et mutations socio-politiques, chapitre 6, pp. 125-142. Paris : Éditions de la Maison de sciences de l’homme, 2005, 146 pp. Un chapitre publié dans l’ouvrage sous la direction de Azadeh KIAN-THIÉBAUT et Marie LADIER-FOULADI, Familles et mutations socio-politiques, chapitre 6, pp. 125-142. Paris : Éditions de la Maison de sciences de l’homme, 2005, 146 pp.

- Les règles du jeu

-

- — Des alliances exogamiques

— Structure des groupes domestiques, dévolution du patrimoine et prestations matrimoniales

- — Valeurs familiales

-

- Les rites du mariage

- Du bon usage des réseaux familiaux

-

- Bibliographie

Coincée entre les hauteurs de l'Alborz et la mer Caspienne, la province du Gilân [1] occupe une position marginale dans l'espace iranien. Jouissant d'un climat subtropical humide, elle offre au regard ses rizières marquetées, ses jardins d'agrumes, ses plantations de mûriers pour la sériciculture, ses champs de thé, un paysage vert qui contraste avec l'ocre du proche plateau iranien. La plaine littorale qui s'élargit dans le delta du Sefid Rud, le grand fleuve traversant la province, est le grenier à riz de l'Iran et s'y sont développées, à travers l'histoire, des activités de production tournées vers le commerce : la soie qui attirait dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe, les représentants des maisons de Milan, de Lyon, de Smyrne, etc., le tabac, dont la culture a été introduite en 1875, le thé, exploité depuis 1902 à l'initiative du consul de Perse en Inde, dans les dernières année le kiwi qui est venu compléter la gamme des agrumes cultivés. La paysannerie locale a donc été ici très précocement immergée dans une économie de marché, proche du monde des villes, attentive à la fluctuation des demandes et des prix, au mouvement des hommes, des choses et des idées. Au milieu du XIXe siècle, cette plaine n'était, selon les mots du consul russe de l'époque, qu'une « forêt habitée », parsemée de clairières cultivées. Depuis, sous l'effet de l'évolution démographique (la densité de la population atteint aujourd'hui 400 habitants au km2 dans les zones les plus fertiles), ne subsistent que de rares futaies et les terroirs sont surexploités. On cultive les légumes sur les bourrelets qui séparent les rizières, sur les bordures des routes, on crée des réservoirs pour pratiquer la pisciculture, on multiplie les plantations de peupliers - qui poussent vite et font l'objet d'une forte demande sur le marché de la construction. Les petits paysans, dont les terres sont insuffisantes pour entretenir leur famille, sont souvent polyactifs et complètent leurs revenus par un travail secondaire dans le commerce, le bâtiment, les transports, au village ou dans la ville proche. Beaucoup d'entre eux émigrent vers les centres urbains.

[126]

Dans un tel contexte, quel rôle ont joué et jouent aujourd'hui la parenté et les relations familiales ? J'en dresserai les caractéristiques structurelles avant d'en prendre la mesure concrète par un exemple vif.

Les règles du jeu

La parenté au Gilân présente quelques traits remarquables : un taux exceptionnellement bas d'alliance avec des parents consanguins (on est bien loin ici de la « république des cousins » valorisant le mariage au plus proche) ; des « stratégies » matrimoniales visant non pas à renforcer, comme dans les communautés rurales du plateau, la cohésion de lignages ou de groupes de lignages, mais à diversifier, par le biais des alliances, le réseau de relations avec les bourgs et les villes ; un faible taux de fécondité depuis une vingtaine d'années, anticipant une tendance actuelle dans la société iranienne ; la taille réduite des ménages regroupant rarement plus de deux générations. Par ailleurs, la filiation est, comme dans le reste du pays, de type patrilinéaire ; on pratique, pour reprendre la formulation de Jack Goody, la diverging devolution du patrimoine entre les garçons et les filles, une partie de ce patrimoine étant léguée à l'occasion du mariage des enfants et constituant une sorte de pré-héritage. L'institution familiale demeure ici comme ailleurs une clef de voûte de l'organisation sociale, le paradigme des relations entre individus (les amis proches sont désignés par un terme de parenté, tel 'âmu, « oncle paternel »), l'objet majeur des discussions et des dissensions quotidiennes, la voie principale d'accès à un métier.

- Des alliances exogamiques

D'après une enquête menée par l'Organisation de l'état civil en 1991 (Natâyej...), la plaine du Gilân est la zone d'Iran où la proportion de mariages avec un cousin paternel ou maternel ou encore avec un parent (non consanguin) proche ou éloigné est la plus faible. Alors qu'à l'échelle de l'Iran le taux moyen d'alliances endogames (tous degrés de parenté confondus) est de 29%, il est de 4,2% dans le district d'Astâne, au centre de la province, de 5,1% dans celui de Langarud, à l'est, de 6,2% dans celui de Sowma'e Sarâ, à l'ouest, et de 11,6% dans celui de Rasht la capitale régionale. Ce n'est que dans les régions montagneuses (district de Rudbâr) ou marginales (district d'Âstârâ, au nord) que les mariages endogames sont aussi fréquents que dans le reste du pays. Cette tendance à l'exogamie a été notée par les quelques auteurs de monographies locales sur la paysannerie du Gilân. Paul Vieille (1972 : 361) constate que « la parenté par le sang a moins d'importance que les relations obtenues par alliance ». Toshio Suzuki (1985 : 241) conclut de son enquête à Jânakbar (une localité de la plaine centrale), où 16% des mariés ont des relations de parenté, [127] que « kinship endogamy is not the norm in marriage ». Une récente enquête menée par l'auteur de ces lignes dans le district d'Astâne fait apparaître que, sur trois générations, 10% seulement des mariages sont endogames, ce chiffre étant d'ailleurs surévalué par une tradition de l'alliance consanguine inasabï) dans quelques familles, en général aisées.

La rareté des unions endogames tient aux conditions particulières de la mise en valeur des terroirs dans le monde caspien. Ici pas de propriété commune (à l'exception des réservoirs : soi, estakhr, qui servent à l'irrigation), peu de tâches coopératives (sinon le curage des canaux au début de la saison rizicole et la défense des champs contre les ravages des prédateurs), pas d'organisation collective du travail et de redistribution périodique des terres entre les paysans (comme dans le cadre des bone des villages d'Iran intérieur). Les terres cultivées ont été défrichées par concessions isolées confiées à des familles conjugales par de grands propriétaires, et non sur un mode coopératif par une communauté de parents. Bref, les traits généralement associés aux sociétés charpentées en lignages endogames patrilinéaires font ici défaut. Une agriculture commerciale, tissant des liens avec les villes, est allée de pair avec une pratique et une vision du monde exogamiques. Sur le plan des usages matrimoniaux, comme sur celui de la vie quotidienne, la paysannerie du Gilân est outward looking, et non inward looking, comme l'est celle du plateau soudée par ses droits collectifs et par la stabilité de ses lignages. Ici, au contraire, tout bouge : la nature des cultures, les terres, les femmes.

Les paysans marient volontiers leurs filles à l'extérieur de leur village, si possible dans les villes proches, dans la capitale régionale ou à Téhéran. Ainsi, en 2000, dans un village de la plaine du Gilân, les alliances exogamiques avec un conjoint urbain représentent 35% du total des mariages de la génération née entre 1960 et 1970. L'endogamie au sein de la même localité (mahal) concerne 41% des unions et l'on épouse plus volontiers (dans 31% des cas) un membre du même hameau {mahalle), qui constitue l'unité sociale de base, que celui d'un hameau voisin (10% des mariages) avec lequel les relations sont traditionnellement tendues. Le reste des alliances (24%) est conclu dans les villages proches du même canton (pour des données comparables faisant apparaître un plus fort taux d'endogamie micro-régionale, voir Suzuki 1985 : 246). Cette exogamie, proche ou lointaine, contribue à la formation et à l'élargissement de réseaux sociaux qui assurent, à l'échelle de la région et de la capitale de l'État, une bonne insertion aux membres de la famille amenés à voyager ou à émigrer. Par le biais de gendres installés en ville, s'offrent des possibilités d'emploi et de logement pour les fils de familles trop nombreuses pour tirer leur subsistance d'exploitations exiguës (dans la plaine la taille moyenne des propriétés ne dépasse pas un jirib, unité de superficie correspondant à peu près à un hectare). On voit ainsi, en milieu urbain, se former des dynasties professionnelles et des regroupements vicinaux autour d'un parent qui a bénéficié d'une alliance favorable. Ces liens avec le monde urbain peuvent être renforcés, nous y reviendrons, par le mariage d'un fils, [128] resté au pays, avec sa cousine croisée patrilatérale (la fille de la sœur de son père) dont la mère s'est mariée en ville. Le mariage avec une cousine matri-latérale, formule très rare, n'a pas la même efficacité dans une société où l'on privilégie les liens agnatiques (on est garni - chaud - avec sa parenté paternelle, plus sard - froid - avec sa parenté maternelle). Pour renforcer les liens entre familles alliées, on pratique aussi volontiers l'échange de sœurs (feda fegir en gilaki rashti, ada agir en gilaki lâhijâni, littéralement « donne, prends »), formule qui présente l'avantage de réduire les prestations matrimoniales (voir infra) à une somme nulle. De façon plus générale, on exploite toutes les relations (ravâbet) possibles créées par l'alliance, par exemple celles avec son ou ses bâjenâgh, le ou les maris de la ou des sœurs de sa femme. Un tel système qui valorise la parenté non consanguine (sababï) fait de la femme le pivot des relations entre lignées (dudemân) familiales.

Les seules limites à cette tendance exogamique touchent à l'origine des conjoints : même si l'on réside en dehors du Gilân, on épouse préférentiellement une fille de sa région. Mais cette préférence régionale n'exclut pas, dans les villages, des alliances avec des émigrés (mohâjer), notamment avec des montagnards venus d'Âzarbayjân, surtout si la famille manque de fils pour reprendre l'exploitation. Dans ce cas, le jeune marié vient résider « en gendre » ikhândâmâdï) chez son beau-père, situation peu enviable mais qui est moins durement vécue que dans le reste de l'Iran. Le nord-ouest du Gilân comporte une forte minorité sunnite mais cette différence d'affiliation n'exclut pas les alliances matrimoniales ; les mariages entre shiites et sunnites ne sont pas exceptionnels. En revanche, les unions entre Gilak shiites et Kurdes ahl-e haghgh [2], qui résident dans les mêmes villages de la plaine, sont extrêmement rares, ces derniers étant considérés comme hérétiques. L'isogamie (l'égalité de statut socio-économique entre les conjoints) est la règle, avec une légère tendance à l'hypergamie (les hommes épousent des femmes de statut légèrement inférieur). Seules exceptions, les cas de « mariage en gendre » que l'on vient de signaler et les cas où une fille, dotée de peu de charme, tarde à trouver un époux ; son père se résignera finalement à la marier à un garçon de statut inférieur.

[129]

- Structure des groupes domestiques,

dévolution du patrimoine et prestations matrimoniales

Le groupe domestique (khânevar) consiste généralement en une famille nucléaire : dans 82,4% des cas à Jânakbar en 1978 d'après Suzuki (1985 : 241), dans 81% dans le Kalârdasht d'après Mir-Hosseini (1989), dans 86%, à l'échelle de l'ensemble de la province, d'après le recensement de 1976, un taux qui fait ressortir une nouvelle fois le caractère avant-gardiste de la société du Gilân (les familles nucléaires formaient en Iran 79,2% des ménages en 1986, 82,3% en 1996, voir Ladier-Fouladi 2003 : 85). La taille moyenne de ces ménages (3,5 individus dans un village de la plaine en 1996, contre 6,1 en 1972) témoigne moins de la nucléarisation de la famille que de l'affaiblissement considérable de la fécondité (2,1 enfants par femme aujourd'hui). Ces données pourraient donner la (fausse) impression de l'éclatement de la société locale en unités isolées. Il n'en est rien. D'une part, une proportion notable de ménages (14% en 1976) est constituée de plus d'une famille conjugale ; ces ménages multiples sont souvent, pour reprendre la terminologie de Peter Laslett (1972), de type descendant, c'est-à-dire qu'ils incluent, outre les parents, un de leurs fils marié qui héritera de la maison familiale ; ils peuvent parfois regrouper deux frères mariés, chacun occupant avec sa famille un étage de la maison, l'aîné le rez-de-chaussée, le cadet l'étage supérieur ; ils peuvent encore abriter, outre une famille nucléaire, un parent veuf et âgé (Bromberger 1989 : 33-34). D'autre part, et surtout, par le jeu de la dévolution du patrimoine, les terres et les habitations des descendants d'une même lignée demeurent voisines selon un processus dont il convient de préciser les normes et les pratiques.

Avant la réforme agraire de 1962 qui abolit la grande propriété « féodale », l'exploitation n'était pas morcelée lors du décès du chef de ménage mais transmise en intégralité à l'un de ses fils. « La mort du métayer, commente Cyrus Sahami (1965 : 46), n'entraîne en général aucune complication ; le contrat sera tout de suite renouvelé par ses successeurs mais la plupart du temps le propriétaire choisit entre eux celui qui semble le plus solvable. » (voir aussi Ehlers 1971 : 294) Les autres enfants étaient contraints à l'émigration, à exercer un petit métier dans la société villageoise ou encore recevaient du propriétaire (arbâb) l'autorisation de mettre en valeur des terres incultes. L'accès des paysans à la propriété s'est accompagné d'un retour au droit islamique en matière de dévolution du patrimoine. Selon la norme, les fils se partagent une part d'héritage double de celle des filles. Dans la pratique, les comportements sont plus complexes. Lors de leur mariage les garçons reçoivent de leur père un lopin de rizière et une terre à bâtir, située à l'intérieur ou à proximité de l'enclos familial. Ces dons, qui constituent une sorte de préhéritage, sont le plus souvent équivalents mais le père peut avantager l'un de ses fils, souvent le plus jeune ou le plus docile (Vieille 1975 : 69), appelé à l'aider et à le remplacer. Celui-ci, qui restera le dernier dans la demeure de ses [130] parents, prendra soin d'eux pendant leur vieillesse, héritera la maison familiale. On voit les effets d'un tel système. Les frères demeurent voisins, occupent chacun avec leur famille une portion d'un enclos fragmenté (figure 1) et exploitent des terres contiguës.

FIGURE 1 :

ENCLOS COMPRENANT PLUSIEURS UNITÉS DOMESTIQUES

DANS UN HAMEAU DU DELTA DU SEFID SUD.

[131]

Quant aux filles, elles vont, sauf cas exceptionnel, résider dans l'enclos de leur beau-père ou à proximité. Elles reçoivent éventuellement de leur père quelques darz (unité de superficie correspondant à 10 m2, voir Bazin et Bromberger 1982 : 54) de jardin et, dans tous les cas, une dot (jahâz), un bien qui leur est propre et qui consiste en équipements domestiques, dont la composition a été fixée et le montant évalué lors de la réunion préparatoire au mariage (khastegâri, incluant un protocole d'accord, dit surat hagiri, signé par les personnages âgés et importants - bozorghâ - des deux familles). Les modalités de constitution de cette dot attirent l'attention sur la spécificité des prestations matrimoniales au Gilân, et plus généralement en Iran, où l'on combine deux formules qui sont habituellement dissociées (Goody et Tambiah 1973 ; Goody 2000) : le « prix de la fiancée » (shirbahâ « prix du lait ») et la dot. Le « prix du lait », versé par le père du marié sous la forme de pièces d'or (sekke), plus rarement de rizière, au père de la mariée permet à celui-ci de constituer la dot de sa fille. On peut donc parler avec Goody de « dot indirecte ». Mais les prestations matrimoniales ne s'arrêtent pas là, tout le cycle du mariage étant scandé par des dons et des contre-dons, à la charge principale cependant du père du mari. Dans le contrat ('aghd), est fixé le montant du mehriye (sar mahr en gilaki), douaire « à terme » (Linant de Bellefonds 1965 II : 217) évalué aujourd'hui en sekke et que le mari doit payer à son épouse en cas de répudiation ou à tout moment où celle-ci en ferait la demande (c'est un shamshir-e tiz, « un sabre aiguisé », commente un exégète). Le père de la mariée donne volontiers à son gendre une parcelle de rizière (bijâr-a kalle) ; le père du marié offre éventuellement à sa belle-fille un bien de même nature qui sera cultivé par son mari. Les vêtements de la mariée sont achetés par la famille du marié, et inversement ceux du marié par les parents de la mariée. Lors des cérémonies dans la maison de la mariée ('arus), puis du marié (dâmâd), les parents du garçon font des dons en argent (shâbâsh) à la mariée, les parents de la fille au marié. Mais l'essentiel des dons (sadâgh), notamment de pièces et de bijoux en or, des frais de la cérémonie (la composition de la nappe - sofre - étalée devant les époux, les repas, etc.) est à la charge du père du mari. La combinaison du « prix du lait » et de la dot, le douaire « à terme », la multitude des dons qui constituent le fonds conjugal signalent l'originalité du mariage à la gilak et à l'iranienne. Le shirbahâ confirme la subordination d'une génération (celle des enfants) à l'autre (celle des parents), la prédominance patrilinéaire du système de parenté et l'inscription du couple dans la lignée du mari ; la dot et les dons consacrent une certaine autonomie de la famille conjugale, tandis que le douaire et ses biens propres garantissent à la femme - théoriquement au moins - un statut protégé.

Au fil de la vie, le père peut avantager un ou plusieurs de ses enfants mariés par des dons supplémentaires de terre ou d'argent. À la mort des parents, une fois déduits les frais des funérailles et des commémorations (sevom, haftom, cehellom, sal, troisième, septième, quarantième jour et [132] anniversaire du deuil), le patrimoine restant est réparti entre les garçons et les filles selon les proportions fixées par la loi islamique. Les fils restés au village tentent de remembrer partiellement la propriété divisée en rachetant leurs terres à leurs frères et à leurs sœurs ou en les prenant en métayage (monasefe). Les relations dans la fratrie sont donc entièrement monétarisées mais néanmoins les ventes, les baux sont prioritairement conclus au sein de la lignée, comme si existait un droit tacite de préemption familiale.

- Valeurs familiales

La répartition inégale des biens, des querelles sur la délimitation des parcelles de jardin, des atteintes à la civilité (adab) suscitent la jalousie (hasudi) et peuvent aboutir à des scissions au sein des lignées. Le chef de famille qui se sent offensé peut aller jusqu'à changer de patronyme pour manifester sa rupture avec ses consanguins. Les brus, quand elles résident chez leurs beaux-parents, ne manquent pas de protester contre le surcroît de travail dans les champs qui leur est demandé par leur belle-mère au nom du yâvar (coopération), alors, disent-elles, qu'elles ne sont traitées que comme des travailleuses gratuites (kârgar-e majâni). Un climat fait tout à la fois de solidarité et de tension pèse ainsi sur les relations familiales. Les brouilles sont arbitrées, avec plus ou moins de succès, par les membres influents et âgés (bozorghâ) de la famille. Un mariage avec une cousine peut, en dernier recours, sceller la réconciliation entre deux branches en conflit. Les valeurs familiales qui modèlent le quotidien ont sensiblement évolué depuis une trentaine d'années : la transition démographique s'est accompagnée d'une valorisation de l'enfant (l'anniversaire, pratique inconnue jusqu'à ces dernières années, est devenu un des rites familiaux les plus importants) ; l'autorité des pères, y compris sur leurs fils mariés, reste forte mais tend à décliner (ceux-ci ne sont plus aussi facilement corvéables que par le passé) ; l'intimité, le sens de la privacy se sont quelque peu développés mais restent secondaires par rapport aux obligations et à la sociabilité familiales qui rythment le temps. Quant au nâmus, l'honneur, reposant sur la pureté des filles, il demeure le socle intangible de l'honorabilité. La peur de l'inconnu dans une société qui change, la croissance du nombre des divorces ont d'ailleurs entraîné, depuis quelques années, une recrudescence de l'endogamie et une augmentation considérable et dissuasive du montant des douaires.

[133]

Les rites du mariage

Cristallisation de l'alliance entre lignées, le mariage au Gilân présente quelques particularités remarquables. Comme ailleurs en Iran, les unions sont, en général, arrangées par un membre, voire par un ami, de la famille qui fait office d'intermédiaire (dallâl). Mais les choix, toujours soumis à l'approbation familiale [3], peuvent être plus individuels ; les mariages, les pique-niques lors du sizdah bedâr (le treizième jour suivant la nouvelle année) sont des occasions privilégiées de rencontres ; les premiers serments furtifs sont échangés derrière le telembâr (la grange à riz ou la magnanerie) ou derrière un bosquet et suivis d'échanges de lettres remises discrètement par des proches. Les familles s'inquiètent alors de la santé, de la moralité et de la civilité du futur conjoint. Traditionnellement, les parentes du garçon (rikâ) demandent à la dallâk (masseuse du hammâm) ou à la ruvigir (épilatrice) - personnages féminins jouant souvent le rôle d'entremetteuses - si le corps de la jeune fille (lâku) ne présente pas d'imperfection. Lors de la demande en mariage (zanghâzï), elles embrassent la promise pour s'assurer que celle-ci n'a pas mauvaise haleine, lui demandent d'enlever son foulard (dasmâl) pour vérifier qu'elle n'est pas chauve (ayâ lâku sar kal neye), réclament à boire pour contrôler qu'elle sait bien faire le service (Pâyande-Langarudi 1976 : 51). Parallèlement, la famille de la fille se renseigne sur la piété, sur la moralité et sur le caractère du garçon. Ces vérifications faites, les hommes importants des deux familles se réunissent dans la maison de la fiancée pour fixer et écrire devant des témoins le montant du shirbahâ, du mehriye, la composition de la dot, les cadeaux et les préparatifs que devra faire la famille du dâmâd pour la cérémonie. Après cet accord qui scelle les fiançailles, les familles des deux parties se rendent alternativement visite, s'offrent mutuellement des cadeaux. C'est au marié que revient l'achat des vêtements de sa future épouse ainsi que de la décoration de la nappe du mariage ('aghd-a suri sofra). Ces objets sont d'abord exposés dans la maison du marié puis sont traditionnellement transportés en grande pompe, un darvish ouvrant le cortège, dans la maison de la mariée. Précédant la cérémonie, l'épilation, en particulier des sourcils (opération dite ruvigiri), symbolise la transformation du corps de la jeune fille en un corps de femme.

L'officialisation du contrat ('aghd) et l'échange des consentements, subordonnés à l'autorisation des parents, sont effectués en présence d'un religieux dans la maison de la mariée. La 'arus, la tête couverte, et le dâmâd sont agenouillés devant une nappe garnie de denrées douces (du miel, des dragées, des gâteaux, du sucre candy), augurant d'une union harmonieuse, d'un exemplaire du Coran, d'œufs, contre le mauvais œil, d'un miroir - que fixe la mariée pour éviter qu'un autre regard ne croise le sien -, de deux bougies, à l'image [134] d'une vie lumineuse, d'une aiguille, d'une épingle à cheveux, d'une paire de ciseaux pour défaire les nœuds (les difficultés de la vie, éventuellement le sort jeté par un ancien prétendant de l'épouse qui risquerait d'entraîner l'impuissance du mari), de l'alliance et des bijoux offerts à la mariée, etc. Pendant que le clerc lit le contrat de mariage et recueille l'assentiment des époux, deux femmes réputées chanceuses (sefidbakht) broient du sucre sur le dais sous lequel se trouvent les mariés et manient l'aiguille pour fermer symboliquement la bouche de la mère du marié (shu mâr-a zuban dabustim : « nous fermons la langue de la mère du mari ») ou, selon d'autres interprétations, pour coudre « l'amour et l'affection ». Bien que la mère ou la sœur du marié lui ait placé une pièce d'or sous la langue (zirzabuni) pour qu'elle dise « oui » le plus vite possible, la mariée tarde à donner son consentement, attendant que son beau-père lui fasse un cadeau. Au terme de la cérémonie religieuse, la mariée se dévoile (ce moment est appelé runamâdahi : « montrer le visage ») et est parée de bijoux. Les époux trempent leur doigt dans le miel et se l'introduisent dans la bouche l'un de l'autre, coupent ensemble un gâteau, boivent successivement du thé « deux couleurs » (cây do rang où se superposent du sucre fondu et du thé), scellant ainsi une union placée sous le signe du doux (shirin). Ils éteignent ensuite avec leurs chaussures, qui ont été garnies d'argent par les hôtes, ou avec une fleur, les bougies et la lampe à pétrole qui ont été allumées au début de la cérémonie. Danses, remises de cadeaux et de dons en argent par la famille, les amis et les voisins scandent les heures qui suivent. Le soir, on a coutume de procéder, toujours au domicile de la mariée mais cette fois-ci à la charge de sa famille, au hanâbandon (« attacher avec du henné »). Une femme chanceuse applique du henné sur la paume d'une main de chaque époux et les colle l'une à l'autre.

Une fois la dot livrée, c'est à la jeune épousée de rejoindre la maison de son beau-père. Le « transport de la mariée » ('arus buron) est traditionnellement effectué à pied ou à cheval, mais jamais à dos de mulet, animal infécond. Précédée par des membres de sa famille qui portent le miroir et une lampe allumée, escortée par un darvish, interpellée par de vieilles femmes qui lui souhaitent d'avoir un garçon (« Elâhi ! to pesar bezâ'i » « Que Dieu te donne d'accoucher d'un garçon »), la mariée est accueillie par son époux qui vient à sa rencontre. Arrivée au seuil de l'enclos, elle s'arrête et attend pour avancer que ses beaux-parents lui aient promis un cadeau (une vache, une parcelle de jardin) (Pâyande-Langarudi 1976 : 75). Parfois, c'est le petit frère de la mariée qui fait obstacle à son entrée et reçoit un cadeau de sa belle-famille pour libérer le passage. Quand la 'arus franchit enfin le seuil de l'enclos, on jette dans sa direction à partir de l’ayvân (la véranda) des grains de riz, des pièces de monnaie (shâbâsh), des sucreries, des oranges (ces dons lancés sont désignés génériquement sous le nom de nâranjzani, « lancement d'oranges »), un poulet cuit et on la convie à faire avec le dâmâd trois ou sept fois (chiffres favorables) le tour du puits où les époux jettent des pièces de monnaie, tous ces gestes ayant une vertu protectrice. Un animal (une vache, un mouton) est [135] sacrifié au pied des mariés pour placer leur union et leur entrée dans la maison sous les meilleurs auspices. La mariée offre un arbre fruitier qu'elle a apporté de la maison de son père et qu'elle plantera, avec son mari, dans l'enclos de son beau-père. Les festivités se prolongent traditionnellement par un spectacle de lutte (koshti gil-a mardi) dont le vainqueur reçoit un baram, rameau garni d'étoffe, d'une paire de chaussettes, d'une chemise... Parfois, un lafandbâz (funambule) vient également se produire et égayer la noce par ses acrobaties et ses facéties.

Le lendemain de la nuit de noces, le drap (zafâf) souillé de sang, gage de virginité, est présenté, selon la coutume, à la mère de la mariée par la dallâk ou lors d'une petite cérémonie (appelée pâ-ye takht, littéralement « au pied du lit ») qui réunit exclusivement les femmes. Le dâmâd va remercier sa belle-mère d'avoir veillé à la pureté de sa fille et reçoit d'elle des denrées échauffantes (garni) censées conforter son ardeur virile. Puis c'est le 'arus tamâshâ (la « visite de la mariée ») : les jeunes époux, assis côte à côte dans l’ayvân de la maison du dâmâd, accueillent les voisins et voisines dont ils reçoivent félicitations et cadeaux.

Dans les milieux paysans, les noces se déroulent dans les cours des fermes. Les conduites y sont moins contraintes que lors des mariages célébrés dans les salons (salon, talâr) urbains, un cadre qu'affectionne la petite bourgeoisie rurale et où sévit une rigoureuse division sexuelle de l'espace, hommes et femmes étant cantonnés dans deux pièces distinctes. Quel que soit le cadre, les mariages ont, en général, lieu lors de la nouvelle année, demeurent caractérisés par un intense échange de cadeaux et de visites, et par des pratiques propitiatoires vivaces (ainsi la jeune mariée doit-elle, pour se protéger du mauvais œil, porter une épingle - sanjâgh - au revers de son vêtement pendant les quarante jours qui suivent la cérémonie). Ce sont aussi des moments privilégiés de prodigalité et d'ostentation (désormais soigneusement filmés, certaines phases de la cérémonie étant même reconstituées pour être mieux fixées sur la pellicule).

Du bon usage des réseaux familiaux

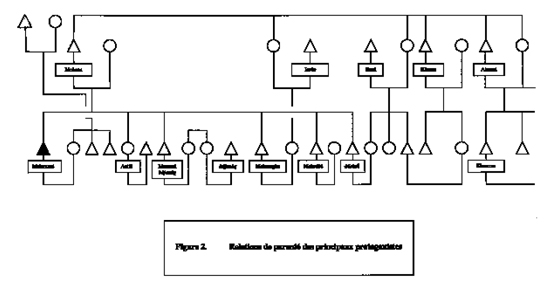

Ce cadre général posé, examinons les méandres des réseaux familiaux et leur évolution récente. Une étude de cas nous en fournira le prétexte. La figure 1 représente la composition d'un enclos au début des années 1980. Trois frères y résident avec leur famille respective : l'aîné, Mohsen (1), et le benjamin, Ahmad (4), ont fait chacun construire une maison, au moment de leur mariage, sur un lopin de terre qui leur a été donné par leur père. Quant au cadet, Kâzem, le préféré, il réside au premier étage de la demeure paternelle (6), ses vieux parents habitant le rez-de-chaussée. Tous trois tirent leur subsistance de la riziculture (ils cultivent chacun, peu ou prou, un hectare) et complètent leurs revenus par une activité secondaire : l'aîné va [136] tous les jours acheter du poisson à la criée du port le plus proche et le revend au bâzâr du village ; le benjamin est intendant de l'école primaire. Quant au cadet, il a un petit commerce ; partisan de la Révolution, il participe au conseil du village. C'est un homme de relations qui joue volontiers les intermédiaires (dallâl). Il a ainsi trouvé des maris, occupant de bons emplois à Téhéran dans une usine de confiserie, pour deux de ses sœurs. Quand, à la suite de malversations, il devra s'exiler incognito dans la capitale, il pourra compter, pour s'intégrer dans la métropole, sur le soutien d'un de ses beaux-frères, Javâr (l'autre est retourné s'installer à Rasht) et sur celui de son jeune frère, resté au pays, pour cultiver ses terres en métayage. Les six soeurs sont allées s'établir chez leur mari : l'une habite Téhéran, la seconde Rasht, on vient de le voir, la troisième une localité située dans l'est de la province, la quatrième un village proche de la résidence paternelle ; quant aux deux autres, elles demeurent dans leur localité d'origine ; l'une d'entre elles a épousé le frère de la femme du fils aîné (cet échange de sœurs est appelé, on l'a dit, feda fegir : « donne, prends »).

Ce fils aîné, Mohammad, a eu de son union avec une femme du village, six enfants, cinq garçons et une fille (figure 2). Pour souligner l'unité de la fratrie, les garçons - Mahmoud, Mortezâ, Mehregân, Mehrdâd, Mehdi - portent un prénom débutant par la même initiale. On suivra plus particulièrement Mahmoud dans son irrésistible ascension. Muni de son diplôme de l'enseignement secondaire et de retour de son service militaire, Mahmoud épouse une jeune fille, d'une localité voisine, qu'il a connue à l'occasion d'une noce et avec laquelle il a correspondu pendant deux ans. Il construit une maison en face de celle de son père et cultive, avec sa femme, le lopin de rizière que son père lui a donné lors de son mariage. Au bout de quelques années, lassé des travaux des champs, il vend sa maison et ses terres à son frère puîné, Mortezâ, qui vient de se marier, et s'installe à Rasht chez sa tante paternelle - voilà bien un personnage pivot qui ouvre la voie vers la ville - dont le mari, Rezâ, possède une petite entreprise de distribution de produits parapharmaceutiques (brosses à dents, crèmes de beauté, savons, préservatifs, etc.). Il y est employé comme chauffeur-livreur et fait de rudes tournées à travers la province pour livrer les clients et prendre leurs commandes. Après trois ans, son carnet d'adresses rempli, familiarisé avec les fournisseurs et les importateurs de Téhéran, il crée sa propre entreprise, qui devient la principale rivale de celle de Rezâ. Entre-temps, alors que la rupture se dessinait, il a trouvé à se loger à moindres frais dans un deux pièces sommaire que possède, à Rasht, le beau-père de sa sœur. Il y abrite un de ses frères, Mehrdâd, qui poursuit des études universitaires. Pour monter son entreprise, il s'associe avec un des frères de sa femme, récemment refoulé du Japon où il a vécu de petits boulots (entre autres, la production de neige artificielle dans une station de ski). Celui-ci trouve d'ailleurs femme par l'intermédiaire de sa sœur et de son beau-frère qui le présentent à une de leurs voisines. Pour Mahmoud, l'essentiel est cependant d'acquérir un fourgon pour assurer ses livraisons : ses parents et ceux de sa femme lui donnent l'argent

[137]

[138]

nécessaire. Son entreprise se développe et il rompt avec son beau-frère qui crée de son côté sa propre affaire. Mahmoud a désormais besoin de place, pour stocker ses produits, et de main d'œuvre. Il achète une petite maison et un hangar et fait venir son frère puîné, Mortezâ, et un cousin germain, Khosrow (le fils du plus jeune de ses oncles paternels) qu'il salarie. Mortezâ avait bien tenté de monter avec son bajenâq (le frère de la sœur de sa femme) un commerce de cacahuètes locales dans une petite ville voisine du village d'origine. Mais la concurrence des cacahuètes irakiennes et la dégradation des relations entre ces hamdâmâd (co-gendres) avaient fait capoter leur tentative.

Pendant que Mahmoud, tel un entrepreneur « schumpeterien », conforte ses positions sur le marché régional de la parapharmacie, le conflit qui l'oppose à Rezâ occupe toutes les conversations familiales. Les parents, la fratrie font front avec cet aîné combatif, tandis que les oncles et les tantes paternels tentent de jouer les médiateurs. Un des oncles, le plus jeune, cultive d'ailleurs en métayage les terres que sa sœur, la femme de Rezâ, a reçues en héritage et celles que Rezâ lui-même a achetées à une de ses belles-sœurs. La brouille, la scission au cœur de la lignée ne prendront fin qu'avec, quatre ans après, le mariage entre le plus jeune frère de Mahmoud, Mehdi, et la fille aînée de Rezâ. Cette alliance avec la cousine croisée patrilatérale, encouragée par les parents, scellera une réconciliation, cependant toujours fragile. Mehdi qui, bien que titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur, tardait à trouver un travail, est désormais employé par son beau-père (on le brocarde en lui disant qu'il s'est marié en gendre, khândâmâdi). Quant à Mahmoud, il vient de se faire construire par des montagnards azéri [4] une superbe villa à proximité des beaux quartiers de Rasht. Le rez de chaussée lui sert d'entrepôt ; à l'étage, cuisine américaine, deux salles d'eau, et, outre la chambre conjugale, une chambre pour chacun des deux enfants ; dans la cour, un bassin et un petit jardin regroupant l'extraordinaire variété de plantes potagères utilisées pour la préparation des repas [5]. Un chien de garde, d'abord un shialou (chien loup), aujourd'hui un doberman, plus agressif, dissuade les rôdeurs. Encore fallait-il, avant de s'installer dans cette nouvelle demeure, se placer sous les meilleurs auspices. Mahmoud et sa femme se sont rendus en pèlerinage à Mashhad, avec l'aide de Mehrdâd qui, exerçant un emploi dans une institution islamique, a pu leur procurer des billets d'avion à moindre coût. Sur place, nos pèlerins ont pu bénéficier de l'hospitalité d'un « pays ». De toute façon, font-ils remarquer, il est impensable de se rendre dans un lieu où l'on n'a pas de connaissances. De sa bonne insertion dans la capitale régionale, Mahmoud a aussi su faire profiter ses parents : outre son puîné et son cousin qu'il emploie, un autre de ses frères, Meheregân, et un des frères de sa femme, par son intermédiaire, ont acquis des logements en ville dans de bonnes conditions.

[139]

La famille doit aussi s'occuper de la seule fille de la fratrie, Âzitâ, mariée dans une localité voisine du village d'origine et vivant chichement chez son beau-père. Son mari, 'Ali, n'est guère entreprenant. La mère d'Azitâ a intercédé auprès d'un de ses cousins patrilatéraux qui travaille dans un ministère à Téhéran pour lui obtenir un emploi dans l'administration du téléphone ; il s'occupe, dans le bureau d'une petite ville voisine, des plaintes pour harcèlement téléphonique. Mais le salaire est très médiocre. Ses parents et ses beaux-frères viennent de se cotiser pour l'aider à acheter une voiture qu'il utilise comme taxi.

Ces quelques notations banales puisées dans une saga ordinaire illustrent la solidité de la solidarité agnatique. Trois des cinq frères ont trouvé un emploi par ce biais et tous y trouvent un appui au quotidien (y compris en s'approvisionnant auprès des parents en riz et en volailles) et a fortiori à chaque phase délicate de leur existence. La force de ces liens du sang explique, au moins partiellement, que, dans un pays riche qui s'évertue à être pauvre, on rencontre si peu de mendiants ou de sans domicile fixe : les dons, l'entraide et l'hospitalité entre agnats demeurent des garanties. Ce front familial doit aussi son efficacité à la diversité du répertoire de chacun des membres de la fratrie, dont trois - le fait mérite d'être noté pour apprécier les changements dans l'Iran rural - ont fait des études supérieures. Mahmoud, l'aîné, est l'entrepreneur de la famille, jovial et ne s'encombrant pas trop de scrupules ; Mortezâ est l'homme des travaux de force et des savoirs techniques ; Mehrdâd a donné des gages au régime et occupe un poste d'intendant dans une université islamique ; Meheregân est le joyau de la famille : il est devenu médecin ; Mehdi est consumériste et amateur de gadgets occidentaux. Chacun, avec ses compétences, ses affinités idéologiques, dispose d'un éventail de relations (ravâbet) diversifiées qui permettent d'actionner, en cas de besoin, le piston (pârtibâzi) nécessaire. Ce partage des rôles entre membres de la fratrie n'est, bien sûr, pas intentionnel mais force est de constater qu'il s'adapte adéquatement à la diversité des circonstances que doivent affronter les individus. Sans doute les relations avec les parents maternels, avec les amis, voire, dans les situations de migration, avec les originaires du même hameau sont-elles mises à profit pour s'en sortir le mieux possible. Mais seuls les liens agnatiques résistent à l'épreuve du temps. Les services rendus, la chaleur des fréquentes réunions familiales, les malheurs entretiennent ce sentiment d'irréfragable unité, tout comme les conflits (da'vâ), les brouilles exacerbées, qui attestent, à leur manière, que la vie familiale demeure le point focal des préoccupations et des conversations. Ces tensions s'aiguisent quand une belle cousine ou un cousin qui a réussi fait l'objet des convoitises et des rivalités sourdes des parents soucieux de trouver un bon parti pour leur progéniture (tel fut le cas pour une belle cousine, installée à Téhéran, qu'épousera, en définitive, Meheregân). Au quotidien, tous les comportements des uns et des autres sont passés au crible : l'effronterie des enfants, le non respect de l'étiquette (ne pas avoir [140] présenté en temps voulu ses vœux ou ses félicitations pour des fiançailles...), les avantages - réels ou imaginaires - que tel ou tel aurait obtenus d'un des parents... Le prix de la solidarité agnatique est celui d'une surveillance constante, attisée par les alliés. Le jardin potager (bâq) est le lieu où se cristallisent ces tensions endémiques. Il est divisé en de minuscules parcelles soigneusement clôturées et séparées par des bourrelets qui servent de chemins. Cette fragmentation résulte, en l'occurrence, du partage effectué à la suite de la mort du grand-père de Mahmoud ; chacun des frères a alors hérité 34 darz (340 m2), chacune des filles 17 (170 m2). Cependant, un des frères, Kâzem, a reçu, de sa mère toujours vivante, une part supplémentaire pour prix de ses services (il résidait avec ses vieux parents) et a acheté une parcelle de 17 darz à une de ses sœurs ; il en a donné une autre de la même superficie à son beau-frère Rezâ qui l'avait aidé lorsqu'il avait dû quitter précipitamment le village (témoignage supplémentaire de cette connivence, le fils de Rezâ a épousé une des filles de Kâzem). Ces dons, ces ventes de parcelles suscitent la jalousie, la suspicion, les reproches, tout comme l'entretien des chemins et des clôtures, objet d'interminables polémiques. Chacun, qu'il soit installé à Téhéran, à Rasht, dans l'est du Gilân..., porte un intérêt démesuré à ces minuscules lopins de terre, qui signent l'appartenance à la lignée et entretiennent la braise des relations familiales.

Sans doute depuis une trentaine d'années les mécanismes de choix du conjoint, la place de l'individu et du couple dans la famille, les normes et l'étiquette ont-elles profondément changé. Dans la génération née dans les années 1940, il arrivait que les conjoints ne se connussent pas avant la cérémonie de la demande en mariage. L'alliance arrangée, négociée, discutée par les intéressés s'est substituée, dans les campagnes, à ces choix autoritaires des parents. À l'intérieur de la famille, les relations se sont sensiblement désolennisées. L'anniversaire des enfants, inconnu dans les villages jusqu'à ces dernières années, est devenu, on l'a dit, la cérémonie familiale la plus prisée, attestant d'une inversion progressive des points focaux autour desquels se soudent les familles, non plus tant les ascendants mais les descendants. Dans le couple, qui s'est autonomisé, la répartition des tâches [6] domestiques connaît une timide évolution (surtout dans les milieux urbains). La quête de l'épanouissement personnel, de l'intimité, d'un temps pour soi, dégagé des contraintes collectives, se traduit, chez les plus aisés, par une valorisation du travail féminin dans le secteur tertiaire, par une privatisation progressive de l'espace domestique, par l'apparition de la chambre et du lit conjugal ou individuel. On est loin cependant de l'avènement de l'individu triomphant, esquissé précipitamment à partir de portraits de jeunes résidant dans les quartiers huppés de Téhéran. Cette tendance est, au demeurant, contrebalancée par un repli sur l'univers refuge de la famille dans une situation économique difficile et dans un contexte politique et social où règne la grande crainte de l'inconnu. Dans [141] un monde incertain, où circule une foule de rumeurs sur la dégradation des mœurs, où le pourcentage des divorces a considérablement crû (12% des unions à l'échelle nationale, 17% à Téhéran), où la pureté des jeunes filles n'est plus garantie et où l'exhibition des draps tachés de sang qui la certifiait apparaît comme un archaïsme ridicule, la famille, même honnie, apparaît comme le seul roc stable. Familialisme et individuation, « tradition » et « modernité » ne sont d'ailleurs pas des formes exclusives. L'une ou l'autre de ces tendances s'affirme de façon variable mais avec la même sincérité selon les cycles de la vie, les moments de l'année, voire les heures du jour [7].

Bibliographie

Bazin, M., 1988, « Ethnies et groupes socio-professionnels dans le nord de l'Iran », in J.-P. Digard (éd.), Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan, Paris, CNRS : 77-88.

Bazin, M. ; Bromberger, C, 1982, Gilân et Azarbâyjân oriental. Cartes et documents ethnographiques, Paris, Éd. Recherche sur les civilisations.

Bromberger, C, 1988, « Comment peut-on être Rashti ? Contenus, perceptions et implications du fait ethnique dans le nord de l'Iran », in J.-P. Digard (éd.), Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan, Paris, CNRS : 89-108.

1989, Habitat, Architecture and Rural Society in the Gilân Plain (Northern Iran). Bonn, Bonner Geographische Abhandlungen, Distribution F. Dûmmlers.

2003, « Iran : les temps qui s'entrechoquent », La Pensée, 333, janv-mars : 79-94.

2004 (1382), « Âshpazi dar Gilân » (« La cuisine au Gilân »), Nâmeh-ye pazhuheshgâh-e Mirâs-e farhangi (Revue de la recherche du patrimoine culturel), 4 : 49-58.

sous presse 1, « Gilân, Polyethnic society » in E. Yarshater (éd.), Encyclopaedia Iranica, Columbia, Bibliotheca Persica Press (volume Gilân).

sous presse 2, « Gilân, Gender Relations » in E. Yarshater (éd.), Encyclopaedia Iranica, Columbia, Bibliotheca Persica Press (volume Gilân).

Ehlers, E., 1971, « Agrarsoziale Wandlungen im Kaspischen Tiefland Nordpersiens », Deutscher Geographentag Erlangen-Nurnberg, 1-4/6 : 289-311.

Goody, J., 2000, Famille et mariage en Eurasie, Paris, PUF.

Goody, J. ; Tambiah, S.J., 1973, Bridewealth and Dowry, Cambridge, Cambridge University Press.

[142]

Ladier-Fouladi, M., 2003, Population et politique en Iran. De la monarchie à la République islamique, Paris, PUF, les Cahiers de l'INED, n° 150.

Laslett, P., 1972, « La famille et le ménage », Annales ESC, juil.-oct. : 847-872.

Linant de Bellefonds, Y., 1965, Traité de droit musulman comparé, vol. I. Théorie générale de l'acte juridique, Paris-La Haye, Mouton et Cie.

Mir-Hosseini, Z., 1989, « Some Aspects of Changing Marriage in Rural Iran : The case of Kalardasht District in the Northern Provinces », Journal of Comparative Family Studies, 20, 2 : 215-229.

Natâyej-e tarehe nemune giri-ye zâd va valad, ostân, Sazmân-e sabt-e ahvâl-e keshvar va vezârat-e behdâsht va darmân va amuzesh-e pezeshki, Téhéran, 1370/1991.

Pâyande Langarudi, M., 1355/1976, A'inhâ va bâvardâshtâ-ye mardom-e Gil va Deylam, Téhéran.

Rafie Jirdehi A., 2003, Le Tâlech et le tâlechi. Thèse, Université de Strasbourg.

Sahami, C, 1965, L'économie rurale et la vie paysanne dans la province sud-caspienne de l'Iran, Paris, PUF.

Suzuki, T., 1985, LandReform, Technology and Small-Scale Farming : The Ecology and Economy of Gilaki-Rashti Rice Cultivators, Northern Iran, Ann Arbor MI, University of Michigan.

Vieille, P., 1972, « Les paysans, la petite bourgeoisie rurale et l'État après la réforme agraire en Iran », Annales ESC, 2 : 347-372. — 1975, « Un groupement féodal », in P. Vieille, La féodalité et l'État en Iran, Paris, Anthropos : 35-86.

[1] Pour une présentation d'ensemble, voir Bromberger (1988, 1989).

[2] « Fidèles de la vérité », une secte shiite ayant pour foyer le Kurdistan. Ses membres sont dénigrés comme 'Ali Allâhi (croyants en la divinité de 'Ali).

[3] Si contraints que soient les règles du mariage et le choix du conjoint, il arrive cependant qu'un garçon et une fille se marient contre le choix de leurs parents. Dans ce cas, la fille se réfugie chez le chef du village ou chez un proche et, au bout de quelques temps, les parents accordent leur consentement.

[4] Sur la division « ethnique » du travail au Gilân, voir Bazin (1988), Bromberger (1988 et sous presse 1).

[5] Sur cette cuisine « verte » caractéristique du Gilân, voir Bromberger (2004).

[6] Sur la division sexuelle des tâches au Gilân, voir Bromberger (sous presse 2).

[7] Sur le « double je » dans la société iranienne contemporaine, voir Bromberger (2003 : 89-90).

|