|

Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque

Sociologues, professeurs, département de sociologie, UQÀM.

« Éléments théoriques

pour une sociologie de l'entreprise:

des classiques aux "néo-classiques" ».

Un article publié dans la revue Cahiers de recherche sociologique, no 18-19, 1992, pp. 55-92. Montréal : département de sociologie, UQÀM.

- Résumé / Summary / Resumen

-

- Introduction

-

- De Durkheim aux néo-durkheimiens

- De Weber aux néo-wébériens

- Marxistes et néo-marxistes

- Des approches aux dimensions

- Les rapports sociaux

- L'entreprise-institution

- L'entreprise-organisation

-

- Conclusion: dimensions et périodes historiques

-

- Tableau 1. Approches théoriques et dimensions

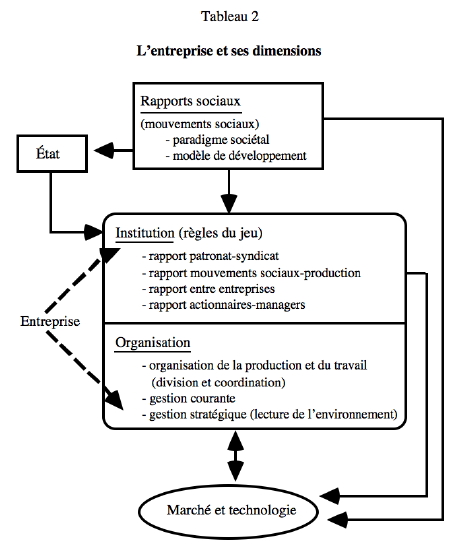

- Tableau 2. L’entreprise et ses dimensions.

Résumé

Dans cet article, les auteurs tentent de caractériser la façon dont les classiques de la sociologie (Durkheim, Weber et Marx) et les auteurs contemporains qui s'en inspirent définissent l'entreprise. Ils montrent ainsi comment chacune de ces traditions sociologiques met l'accent sur l'une ou l'autre des dimensions que sont les rapports sociaux, la dimension institutionnelle, la dimension organisationnelle. Ces dimensions sont cependant présentées par chacune de ces approches comme objets isolés, légitimes certes, mais non articulés. S'inspirant à la fois de l'approche des mouvements sociaux et de l'école de la régulation, les auteurs proposent de transformer ces différentes perspectives en dimensions ou niveaux d'analyse d'une perspective plus large où chacune des dimensions constitue un enjeu propre, ses propres acteurs, sa propre culture. En conclusion, ils expliquent pourquoi, selon les époques, une approche plutôt que l'autre s'est imposée.

Mots-clés: entreprise, organisation, institution, organisation du travail, modernisation, culture d'entreprise, régulation, rapports sociaux, stratégies.

Summary

In this paper, the authors attempt to identify the manner in which both classical sociologists (Durkheim, Weber and Marx), and recent authors they have influenced, characterize the firm. In so doing, they demonstrate how each sociological tradition stresses a different dimension, be it the institutional and organizational dimensions or social relationships. The authors maintain that while each dimension is certainly legitimate, the links between them have not been explored and they remain isolated from one another. Therefore, drawing simultaneously on models provided by the social movements approach and the theory of regulation, the authors suggest that these different dimensions be transformed into levels of analysis with broader perspectives. Each new level would encompass specific concerns, actors, values and beliefs.

Key-words: firms, organization, institution, work organization, modernization, culture of the firm, Marx, Weber, Durkheim.

Resumen

En este artículo, los autores intentan caracterizar la manera en que los clásicos de la sociología (Durkheim, Weber y Marx) y los autores contemporáneos inspirados por ellos definen la empresa. Muestran así cómo cada una de esas tradiciones sociológicas enfatiza una u otra de las siguientes dimensiones: las relaciones sociales, la dimensión institucional o bien la dimensión organizativa. Sin embargo tales dimensiones son presentadas por cada una de estas visiones como objetos aislados, legítimos en sí mismos pero no articulados. Inspirándose a la vez de la Sociología de los movimientos sociales y de la Escuela de la regulación, los autores proponen transformar estas perspectivas diferentes en dimensiones o niveles de análisis dentro de una visión más amplia donde cada una de las dimensiones constituya una cuestión propia, con sus propios actores y su propia cultura.

Palabras claves: empresa, organización, institución, organización del trabajo, modernización, cultura de empresa, relaciones sociales, movimientos sociales.

Introduction

Jusqu'à tout récemment, l'entreprise n'était pas un objet privilégié pour les sociologues, qui avaient tendance à la considérer ou bien comme une réalité relativement autonome dont le fonctionnement reposait sur la coopération entre divers acteurs (comme la plupart des théories des organisations le supposaient [1]) ou bien comme un lieu d'exploitation où prenait naissance la lutte des classes à travers le rapport travail-capital, rapport qu'analysait la sociologie du travail [2]. Par ailleurs, d'autres disciplines, telles l'économie et par la suite les sciences de la gestion qui revendiquent plus ou moins explicitement l'exclusivité de cet objet, avaient demandé que la sociologie trouve des réponses pratiques aux dysfonctions d'un modèle rationaliste qu'elles avaient elles-mêmes contribué à définir[3]. La réponse à cette demande a consacré jusqu'à un certain point et jusqu'à assez récemment la subordination de la sociologie à ces disciplines pour l'analyse de l'entreprise.

Bien que la sociologie puisse tirer profit de l'apport des autres disciplines, elle ne peut s'en remettre complètement à elles pour expliquer les changements de modèles d'entreprise et de paradigmes interprétatifs. L'entreprise est un no man's land entre l'économie et la gestion [4]. Pour l'économie, et notamment la microéconomie, le processus productif est plus ou moins gommé "pour être inclus dans l'édifice formel de la mécanique économique" et "ramené aux dimensions de l'échange [5]". C'est la théorie de la "boîte noire" ou mieux de "l'huître" où la fonction de production explique bien ce qui y entre et ce qui en sort (soit "la quantité maximum d'extrants correspondant à des quantités données d'intrants [6]") mais demeure muette sur ce qui se passe entre ces deux moments. Les sciences de la gestion, qui complètent l'approche économique, centrent leur attention sur l'intérieur de la boîte noire, sur la maîtrise des coûts et sur les divers mécanismes de l'organisation relevant des directions d'entreprise. Elles ont tendance à situer à l'extérieur de leur objet, dans ce qu'elles appellent l'environnement, aussi bien le marché et la technologie que les règles du jeu même si ces éléments sont pris en considération dans l'analyse des stratégies élaborées par les directions d'entreprise [7]. Comme le montre très bien Philippe Lorino, la microéconomie et les sciences de la gestion partagent une même vision de l'entreprise-machine, le même modèle du rationalisme mécaniste qu'on retrouve aussi bien chez Taylor que chez Walras.

Dans cette perspective, la remise en question du modèle rationaliste [8] qui s'est manifestée dans les années 1970 et affirmée dans les années 1980 n'est expliquée de façon satisfaisante ni par la microéconomie [9] ni par les sciences de la gestion. Elle redonne un légitimité nouvelle à la sociologie et coïncide ainsi avec le renouveau d'intérêt des sociologues pour l'entreprise [10]. L'entreprise "n'est plus une coquille sans intérêt" puisqu'elle apparaît "comme une cellule de base de la vie sociale et économique, comme un acteur en elle-même, figure centrale de la vie économique ou, tout au moins, de la sortie de la crise [11]". Cette réhabilitation ne fait cependant pas l'unanimité chez les sociologues.

Ainsi, les explications avancées sur la nature de ces transformations et sur les facteurs responsables de ces changements sont loin de coïncider. Elles peuvent cependant être regroupées autour de l'une ou de l'autre des grandes traditions sociologiques qu'elles tentent de renouveler avec plus ou moins de succès. Trois types d'explication sont avancées: le premier, que nous pouvons dire néo-durkeimien, se retrouve en grande partie dans la sociologie des organisations; le deuxième, néo-wébérien, est présent entre autres dans les théories postmodernes; le troisième, néo-marxiste, qui s'exprime entre autres dans l'approche de la régulation. Ces explications ne sont pas sans intérêt et se retrouvent au coeur d'œuvres de très grande valeur. Cependant, il nous semble qu'elles ne réussissent pas à rendre compte de toutes les dimensions de l'entreprise. C'est pourquoi après un examen de ces trois types d'explication, nous proposerons des éléments théoriques pour une sociologie de l'entreprise, éléments tirés de ce qu'il y a de meilleur dans chacune de ces traditions sans pour autant tomber dans l'éclectisme et le bricolage théorique.

De Durkheim aux néo-durkheimiens

Pour Durkheim, le problème social n'est pas tant économique que social. Sa première préoccupation est de "contribuer à l'émergence d'un nouveau système social (...) susceptible d'assurer la cohésion des sociétés modernes menacées d'anomie [12]". Dès lors, "on comprend que dans ses travaux ultérieurs il se soit tourné vers les problèmes de la religion et de la morale, car, dans ces domaines, la dépendance de l'individu par rapport à la collectivité apparaît de façon particulièrement nette, alors que l'examen, par exemple, des problèmes d'intégration au niveau économique aurait plus nettement fait apparaître au premier plan le point de vue de l'intérêt personnel [13]". Cela dit, les faits économiques sont pour Durkheim des faits sociaux comme les autres, c'est-à-dire qu'ils se réduisent, lorsqu'on y regarde de plus près, à "des croyances, des faits de croyance, des faits d'opinion [14]". Comme les autres faits sociaux, les faits économiques sont donc "des manières de faire ou de penser reconnaissables à cette particularité qu'elles sont susceptibles d'exercer sur les consciences particulières une influence coercitive", manières que l'individu ne peut modifier "puisqu'elles participent de la suprématie matérielle et morale que la société a sur ses membres [15]".

Comme l'a relevé Maurice Halbwachs, Durkheim "connaissait bien Adam Smith et il l'admirait: il admirait sa théorie de la division du travail, il admirait le contenu des observations qu'on trouve chez le grand économiste, mais il n'aimait pas son système [16]". Il lui reprochait d'être métaphysique dans le sens qu'Auguste Comte prêtait à ce mot, c'est-à-dire de n'exercer qu'une fonction critique et destructive par rapport à l'ancien ordre et "de ne rien représenter réellement d'organique, de constructeur". Pour Durkheim donc, la société n'est ni le produit d'un contrat, puisqu'il y a solution de continuité entre l'individu et la société, ni le produit du marché, puisque la société ne saurait être expliquée par les intérêts et les besoins des individus [17]. Une société est donc constituée de "manières d'être, d'agir et de penser" codifiées comme le sont le droit constitué, les moeurs établies, les monuments littéraires et artistiques. En somme, la culture et les valeurs commandent l'intégration sociale.

Enfin, ce qui caractérise la société moderne comme société, c'est ce que Durkheim appelle la solidarité organique qui repose non pas sur la faible différenciation des individus, mais sur leur individualisation et leur spécialisation qui seront l'une et l'autre d'autant plus fortes que la division du travail y est développée. Durkheim identifie le milieu proprement humain comme facteur actif de transformation sociale. Les propriétés de ce milieu sont "le nombre des unités sociales ou (...) le volume de la société, et le degré de concentration de la masse", ce qu'il appelle la densité dynamique [18]. Par ailleurs, la densité matérielle (nombre d'habitants par unité de surface et surtout développement des voies de communication et de transmission) peut être un indice de la densité morale puisque les deux marchent d'ordinaire du même pas. Cependant, la dépendance qu'induit la division du travail de même que le système d'organes nécessaires aux uns et aux autres ne suffisent pas à assurer la régulation et la cohésion sociales [19]. Ainsi, les contrats qui règlent une partie des échanges ne portent que sur des choses ponctuelles et ne couvrent pas tout. De plus, le contrat n'est efficace comme institution que s'il repose sur des présupposés implicites, sur des valeurs et des croyances partagées, en un mot sur le consensus. Pour éviter l'anomie, il faut établir des réseaux de liens, des contacts prolongés et même des réglementations (ces dernières n'auront cependant de portée que si elles reposent sur des valeurs et des croyances partagées).

En somme, si la division du travail crée la solidarité, "ce n'est pas seulement parce qu'elle fait de chaque individu un échangiste comme disent les économistes; c'est qu'elle crée entre les hommes tout un système de droits et de devoirs qui les lient les uns aux autres d'un manière durable [20]". À la différence des économistes qui placent l'égoïsme (la recherche de l'intérêt individuel et temporaire) à la base de la société, Durkheim avance que l'altruisme est indispensable au fonctionnement des sociétés modernes. "Les hommes ne peuvent vivre ensemble sans s'entendre et, par conséquent, sans se faire des sacrifices mutuels, sans se lier les uns aux autres d'une manière forte et durable [21]". Et il ajoute que "ce caractère est même plus prononcé dans les sociétés organisées" en raison justement de la division du travail. Autrement dit, plus la division du travail sera avancée, plus la question d'intégration sera problématique (bien que nécessaire) et plus, par conséquent, il faudra porter attention aux valeurs partagées et plus ces dernières joueront un rôle important. Pour l'approche durkheimienne comme pour l'approche fonctionnaliste parsonnienne [22] et pour une grande partie des théories des organisations, les normes d'action et les rôles sociaux "qui exercent un contrôle direct et immédiat sur l'action sociale et l'interaction des membres d'une collectivité" ne sont que la traduction d'éléments culturels généraux (valeurs, idées, symboles).

Pour ceux qui s'inscrivent dans cette tradition sociologique, la nature des transformations de l'entreprise renvoie à la structure de l'entreprise, c'est-à-dire à son mode de division du travail (ex. tâches plus ou moins spécialisées) et aux mécanismes de coordination qui lui correspondent. Dans une partie de la théorie des organisations et des sciences de la gestion, l'entreprise est définie moins comme une structure rationnelle et formelle que "comme une communauté dont les membres sont liés par des valeurs partagées, des normes sociales et des objectifs communs [23]". Philip Selznick a bien montré comment l'entreprise était moins un instrument technico-économique qu'une source de satisfaction pour ses membres [24]. Plus récemment, dans la perspective de la recherche d'une nouvelle éthique, l'entreprise est définie comme une "communauté morale [25]".

Du point de vue néo-durkheimien, les changements les plus importants dans les entreprises au cours des dernières années peuvent être caractérisés par le passage de la spécialisation à la polyvalence des tâches et par celui de la coordination par les règles spécifiques (et par la surveillance) à la coordination par la culture, c'est-à-dire par l'intériorisation des objectifs de l'entreprise et des contraintes du marché par les travailleurs. "Si l'on ne peut plus gouverner par les règles, écrit Michel Crozier, on est conduit à réexaminer les mobiles des comportements humains; plus précisément, la façon dont on réussit à obtenir les convergences et coordinations indispensables à une coopération efficace [26]." Par conséquent, "il faut désormais retourner la formule célèbre de Taylor, du gouvernement des hommes à l'administration des choses" pour "revenir au gouvernement des hommes". Selon Crozier, il s'agit d'un changement de logique, d'une "révolution conceptuelle" selon laquelle "la ressource humaine est en train de devenir la ressource fondamentale ou plutôt celle autour de laquelle s'ordonnent toutes les autres [27]". En somme, les transformations induites par le nouveau management iraient dans le sens d'un renforcement de la dimension communautaire de l'entreprise. Certains peuvent même laisser penser que l'entreprise moderne réintroduit la solidarité culturelle et la polyvalence après avoir fondé leur organisation sur la spécialisation fonctionnelle et la solidarité organique [28]. Même s'ils se situent nettement en deçà des contributions les plus importantes de la sociologie des organisations, les "best-sellers" de la culture d'entreprise ne livrent pas sur ce point d'autres messages [29].

Pour expliquer maintenant l'origine de ces changements (le passage de la spécialisation taylorienne à la polyvalence, du gouvernement par les règles au gouvernement par la culture), la plupart s'en remettent aux changements survenus dans l'environnement. Ainsi, les nouvelles technologies, la diversification des marchés et la recherche de la qualité, la concurrence japonaise, la mondialisation de l'économie qui entraînent une concurrence plus forte que jamais exigeraient de nouvelles formes structurelles, c'est-à-dire une plus grande souplesse et une plus grande flexibilité dans les conventions collectives et dans les législations concernant l'entreprise, par exemple. Dans les explications les plus sophistiquées, ces facteurs n'interviennent qu'indirectement créant ce que Renaud Sainsaulieu appelle des "opportunités organisationnelles [30]". Les nouvelles technologies, par exemple, rendent possibles des structures complexes "composées d'hommes organisés en unités opérationnelles autonomes", structures qui à leur tour exigent des transformations majeures dans les mécanismes de coordination. Dès lors, "le problème est (...) sociologique" puisqu'il "s'agit de susciter une coopération efficace entre les membres d'une organisation dans le cadre des contraintes techniques et économiques [31]". En somme, les analyses sociologiques des organisations montrent "qu'un système social d'entreprise est le résultat de réactions collectives complexes à une double contingence: celle de ses environnements externes, et celle de ses fonctionnements évolutifs internes [32]". Ces propos rejoignent ceux de Philippe Bernoux lorsqu'il écrit qu'on ne peut considérer les organisations indépendamment des contraintes de leur environnement, ni en dehors du système des représentations des périodes historiques qu'elles traversent [33].

Dans la perspective néo-durkheimienne, toute organisation se réduit à une division du travail et à une coordination-intégration. Cela ressort clairement de la définition que Philippe Bernoux retient des organisations, définition où les éléments renvoient soit à la division du travail (division des tâches et distribution des rôles), soit à la coordination-intégration (système d'autorité, système de communication, système de contribution-rétribution) [34]. De même dans un schéma destiné à rendre compte de la diversité des courants rationalisateurs de l'organisation des entreprises, Renaud Sainsaulieu identifie deux axes qui traduisent bien une telle conception de l'organisation, l'un de ces axes va de l'individuel au collectif (d'une approche individuelle à une intégration collective des forces de travail), l'autre de l'intraunité à l'interunité (d'unité de travail plus simple à des unités plus complexes) [35]. De plus, même s'il accorde désormais plus d'attention à la dimension stratégique et institutionnelle, Renaud Sainsaulieu est encore celui qui donne le plus d'espace à la culture et aux représentations dans ses analyses de l'entreprise [36]. "Accepter l'idée qu'une entreprise soit aussi une culture, c'est-à-dire une forme de sociabilité produite, transmise, partagée et renouvelée, oblige à revoir le concept même de système social des rapports organisés, dont la régulation n'est plus liée aux interactions stratégiques de pouvoir et aux ajustements face aux pressions de l'environnement [37]." À partir d'une préoccupation pour la cohésion sociale, la division du travail ne peut recevoir que deux réponses: coordination par la contrainte ou par la solidarité. Cette réponse est non seulement celle de la sociologie des organisations mais également celle des entrepreneurs eux-mêmes.

En somme, si l'approche néo-durkeimienne met bien en lumière l'autonomie des organisations comme systèmes d'action en se centrant sur leur fonctionnement, leurs formes d'autorité, leurs dysfonctionnements, les stratégies des acteurs et, plus récemment, les nouvelles formes d'identité à l'œuvre, elle ne permet pas de rendre compte des rapports de l'entreprise à la société et des rapports sociaux qui constituent l'entreprise. On peut supposer que Renaud Sainsaulieu en est bien conscient lorsqu'il se demande comment les nouvelles identités, les "acteurs neufs", peuvent transformer les institutions alors que le processus de transformation des identités se "bute à son tour sur la nature du collectif qu'il est capable de reconstituer [38]". La question fondamentale reste celle des rapports des formes organisationnelles à la société, question que Crozier avait trop rapidement traitée en les associant à des modèles culturels [39]. L'intérêt de cette approche est cependant indéniable: en critiquant la sociologie du travail classique, elle affirme l'autonomie des acteurs et leur capacité à élaborer des stratégies plutôt que de mettre l'accent uniquement sur le travail comme aliénation et sur le procès de travail comme effet direct de rapports capitalistes définis macrosociologiquement.

De Weber aux néo-wébériens

Max Weber et Émile Durkheim s'opposent non seulement par leurs positions épistémologiques et méthodologiques mais également par les interrogations qui sont au centre de leur travail [40]. En effet, Max Weber est moins occupé par la cohésion sociale que par le pouvoir, la bureaucratie, la rationalité et la genèse du capitalisme. Sa sociologie porte non pas sur "le fait social" mais sur "l'activité sociale", c'est-à-dire sur tout "comportement propre (humain) qui s'oriente significativement d'après le comportement d'autrui [41]". Cela dit, l'activité sociale peut être déterminée de quatre façons différentes: de façon rationnelle en finalité, de façon rationnelle en valeur, de façon affectuelle et émotionnelle et enfin de façon traditionnelle. À partir d'une approche relevant de la sociologie compréhensive, il appartient au sociologue d'établir des types idéaux permettant de comprendre non seulement le comportement des divers acteurs sociaux mais également les organisations et institutions sociales.

Même s'il rejette un sens de l'histoire qui évoluerait selon des lois bien déterminées, comme le suppose le matérialisme historique [42], Weber conçoit le monde moderne comme le produit d'un long processus de rationalisation. Toute son œuvre témoigne de cette recherche [43]. Cette rationalisation n'évolue pas de façon linéaire mais dans plusieurs dimensions et selon diverses directions à travers la religion, les lois, l'économie et la politique. Selon Anthony Giddens, l'économie et le politique (l'État et le droit) sont les deux sphères où la rationalité en finalité pourra s'exprimer le mieux [44] et notamment par la médiation de l'argent et de la technologie, dans un cas, et par l'organisation des activités humaines à travers la bureaucratie, dans l'autre [45].

Pour Weber, le progrès de la rationalisation touche donc les rapports de pouvoir, les formes de domination, qui existent dans les sociétés et les organisations. Pour caractériser les types de domination à travers les diverses formes de gouvernement qui vont du patriarcat à l'État moderne, Weber définit les fondements de l'exercice légitime du pouvoir. Ces fondements se situent dans le prolongement des activités sociales. Les divers types de domination sont la domination charismatique fondée sur les vertus extraordinaires d'une personne, la domination traditionnelle fondée sur des traditions reconnues comme valables et la domination légale fondée sur la légalité des règlements arrêtés [46]. Après avoir expliqué que, dans la domination légale, "les membres du groupement, en obéissant au détenteur du pouvoir, n'obéissent pas à sa personne mais à des règlements impersonnels" et après avoir identifié les catégories fondamentales de la domination rationnelle (règles, compétence, hiérarchie administrative, séparation totale de la direction administrative des moyens d'administration et d'acquisition, absence totale d'appropriation du poste par le titulaire, etc.), Weber présente le type pur de la domination légale: la direction administrative bureaucratique dont les caractéristiques sont bien connues. Il s'agit d'une domination en vertu du savoir et dont le caractère fondamental est d'être spécifiquement rationnel [47]. Pour le sociologue allemand, "la bureaucratie à l'exception de l'organisation rationnelle de la vie économique est l'expression la plus parfaite de la rationalité institutionnalisée [48]".

Par ailleurs, loin de rejeter la définition de l'activité économique proposée par les néo-classiques et notamment les marginalistes (comme l'attestent ses références aussi bien à la notion d'utilité qu'à l'économiste von Böhm-Bawerk), Weber considère que leur définition correspond à l'activité rationnelle en finalité et que, de ce point de vue, l'activité économique est celle où l'on retrouve le maximum de calculabilité. Pour une approche sociologique, il propose cependant d'élargir la portée de l'activité économique pour y inclure des "activités à orientation économique" répondant entre autres à l'activité rationnelle en valeur [49]. Sur le plan technique, la monnaie est "le moyen formellement le plus rationnel pour orienter une activité économique [50]" mais "l'exploitation capitaliste rationnelle" telle qu'elle apparaît en Occident est quelque chose de nouveau. Pour le sociologue allemand, "il y a capitalisme là où les besoins d'un groupe humain qui sont couverts économiquement par des activités professionnelles le sont par la voie de l'entreprise, quelle que soit la nature du besoin; plus spécialement, une exploitation capitaliste rationnelle est une exploitation dotée d'un compte de capital (...) [51]".

Pour caractériser la spécificité du capitalisme occidental et de ses causes, Weber identifie les traits suivants: "une organisation rationnelle du travail qui n'apparaît nulle part ailleurs", "une organisation du travail sur le mode de l'entreprise comme celle que connaît l'Occident", "un État au sens moderne du terme" avec un droit rationnel, "une science au sens où nous l'entendons aujourd'hui", une technique rationnelle et enfin un "éthos rationnel de la conduite de vie[52]". Plus concrètement, la séparation de la comptabilité du foyer familial de celle de l'entreprise, par exemple, constitue une étape importante dans la rationalisation [53] non seulement pour des raisons de calcul comptable mais aussi pour une organisation rationnelle des activités de production. De ce point de vue, le fonctionnement bureaucratique de la grande entreprise constitue un sommet dans le processus de rationalisation de l'organisation des activités productives. Même si le type de la direction administrative bureaucratique semble se retrouver, du moins à l'époque de Weber, surtout dans la fonction publique, ses explications laissent bien voir que ce fonctionnement convient également à l'entreprise et notamment à la grande entreprise. De plus, bien qu'il ait été conscient des problèmes du fonctionnement bureaucratique, Weber ne pensait pas que la bureaucratie fût synonyme d'inefficacité et de statisme [54]. Par rapport à la période prémoderne, la bureaucratie permet l'efficacité et la précision parce qu'elle est "la forme de pratique la plus rationnelle du point de vue formel [55]". D'où son association étroite au développement de l'économie capitaliste. De ce point de vue, l'auteur d'Économie et société ne remet pas en cause la légitimité de la propriété privée et de la rationalité (et du savoir) technique puisque cette dernière fonde la domination légale rationnelle.

Weber n'est cependant pas un chantre inconditionnel de la rationalité et de la bureaucratie. En premier lieu, la rationalité n'est jamais pure. Ainsi, dans la réalité, la modernité est souvent amalgamée avec la tradition. En deuxième lieu, il existe des tensions entre la rationalité formelle et la rationalité substantive. Pour ces deux raisons, "la bureaucratisation n'obéit pas à une loi d'airain du genre de celle proposée par (...) Robert Michels [56]". En conséquence, si la tendance à la rationalité instrumentale est irréversible, ce n'est pas à cause d'une puissance aveugle, de lois objectives ou encore d'une logique immanente au développement historique. S'il est peu probable que le "progrès" de la rationalité instrumentale s'arrête, c'est parce que "les être humains à la lumière de leurs idéaux et intérêts ne voudraient pas un tel retour en arrière dans le cours du développement". Autrement dit, et toujours en s'inspirant de la lecture que Johannes Weiss fait de Weber, ce qui s'oppose à un tel renversement, ce n'est pas tant "les intérêts du statu quo des groupes économiques et de prestige que le fait que le processus de rationalisation correspond à des postulats de rationalité substantive des processus matériels et notamment au fait que l'existence de ces postulats implique une production optimale et juste de biens matériels et culturels pour de plus en plus de personnes". En somme, "la réalisation de ces objectifs moraux et politiques exigent non pas moins mais une plus grande quantité de rationalité technologique pour la production et la distribution de ces biens [57]". Si l'on considère que, de ce point de vue, il n'y a pas de résistance possible à ce mouvement, il faut bien admettre que Weber propose une sociologie quelque peu pessimiste, voire fataliste. Cette sociologie est en quelque sorte prolongée par celle de la théorie critique [58] où l'on retrouve une perspective unidimensionnelle, une vision puritaine, un antimodernisme et un certain élitisme [59].

Outre le fait que le progrès de la rationalisation s'accompagne d'un désenchantement et d'une perte de signification du monde, le fonctionnement bureaucratique selon Weber réduirait la liberté de l'homme de sorte que cette dernière ne serait plus possible que dans le "périmètre de la cage d'acier que constitue la rationalité bureaucratique [60]". Autrement dit, la rationalité bureaucratique fondée sur le savoir et le savoir-faire (technocratique) colonise la vie quotidienne moderne. Dans ce sens, "l'organisation bureaucratique est une machine animée qui correspond à la machine inanimée de l'usine, produit les liens qui rendent en quelque sorte le travailleur prisonnier [61]". Dans une société où l'informatique devient un des instruments privilégiés du management, la machine animée (i.e. l'organisation bureaucratique) est elle-même attelée plus solidement encore à la machine inanimée (i.e. à l'appareil productif) à travers l'utilisation de l'informatique pour les choses administratives [62]. Le fait cependant que la production de la vie sociale de même que l'organisation des activités humaines soient sous le contrôle de la rationalité instrumentale entraîne un sentiment de dépossession et une impression de travailler pour des fins qu'on n'a pas choisies. Il s'ensuit une perte de signification de la vie sociale, une perte de légitimité des institutions et une démotivation des individus (y compris au travail) comme l'a bien montré Jürgen Habermas [63].

Les sociologues de l'entreprise qu'on peut dire néo-wébériens [64] analyseront les transformations actuelles non plus en référence à la cohésion sociale et à la structure de l'entreprise mais en référence au type de pouvoir, au type de légitimité de l'autorité dans l'entreprise, bref au mode politique de domination légitime. La culture d'entreprise, les groupes d'expression, les cercles de qualité et les nouvelles formes d'organisation du travail seront interprétés comme une nouvelle forme de rationalité, un nouveau mode de domination, fondé sur la technicisation du social, c'est-à-dire sur la gestion rationnelle des ressources humaines. Comme indice de cette interprétation, on relèvera la montée des responsables des ressources humaines dans la structure hiérarchique, ce que révèle la création du poste de vice-président aux ressources humaines dans la plupart des grandes entreprises. De plus en plus, on fait appel pour ces fonctions non plus seulement aux ingénieurs comme on le faisait jusqu'ici mais également aux sociologues, aux psychologues et autres spécialistes des sciences humaines. Ces derniers seraient de ce point de vue plus outillés pour produire la motivation par la séduction et la manipulation [65].

Dans cette perspective, l'origine de ces transformations se trouve dans la technicisation générale de la société et de ses institutions notamment en cette période dite postmoderne [66]. Une nouvelle rationalité, celle capable de rationaliser l'irrationnel, c'est-à-dire le "facteur humain", capable de produire des motivations, des modèles de comportements, y compris d'imposer l'autonomie, se généralise. Les acteurs, dans cette perspective, fondent leur influence sur leur compétence et leur performance. Hypothèse donc d'une nouvelle rationalité dominante, d'une manipulation par les dirigeants à partir de la connaissance des lois de comportement des individus. Les nouvelles formes de participation des travailleurs dans les entreprises sont des formes d'intégration contrôlée, la culture est elle-même une culture de séduction, de normalisation des conduites.

Cette lecture des innovations organisationnelles dans les entreprises se retrouve chez la plupart de ceux qui adoptent un point de vue critique. C'est ainsi du moins que certains sociologues appartenant au Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales (MAUSS) interprètent les changements qui s'opèrent dans les entreprises. Dans le manifeste du MAUSS, par exemple, Alain Caillé dénonce les "calculateurs intéressés, égoïstes et rationnels" du patronat moderniste qui en est arrivé à la conclusion que la démocratie ne pouvait "assurer la satisfaction de leurs objectifs que si elle est recherchée pour elle-même [67]". Ainsi, ce patronat "cherche les voies de l'efficacité et de l'excellence dans un alliage instable de démocratisation contractuelle et de tentatives de recommunautarisation". Comme le "management new look" continue d'être guidé par le calcul comptable plutôt que par la logique du don, "il ne peut donc s'y agir, au départ, que d'un simple maniement instrumental des symboles de la démocratie et de la communauté, plus que de leur réalité [68]". Pour Alain Caillé, il existe cependant un paradoxe: ce discours ne peut produire des résultats "que pour autant que ceux qui l'utilisent cessent d'être simplement instrumentaux et manipulateurs". De même, René Lourau qui, tout en adhérant au manifeste anti-utilitariste, s'inscrit dans le courant de l'analyse institutionnelle, interprète les gadgets du nouveau management tels les groupes d'expression et les cercles de qualité comme des manifestations de "surimplication au travail" pour des travailleurs alors victimes de manipulation, de surexploitation et de surrépression. Le nous de la culture d'entreprise commande la surimplication puisqu'il "fait appel à la soumission des ouvriers par la fiction d'une communauté [69]". Il s'agirait d'une véritable "folie institutionnelle [70]".

Jacqueline Palmade interprète les transformations dans l'entreprise en référence explicite au postmodernisme. Pour elle, la crise du management est le résultat non seulement "d'une crise de la rationalité" mais "d'une crise plus profonde", "une crise de la symbolisation" spécifique "de la société post-moderne dans laquelle nous vivons [71]". Les best-sellers de la culture d'entreprise relèveraient du "spectacle de la communication caractéristique de la post-modernité [72]" et du "simulacre du sens", selon l'expression de Baudrillard. Cependant, les valeurs que les gourous de la culture d'entreprise mettent de l'avant, tels "la motivation du personnel" ou "le besoin de se réaliser dans et par le travail", sont contradictoires avec "les thèses (postmodernes) de la régression narcissique et de l'anxiété qui lui est corrélative d'une part, et avec les thèses du déclin du sens historique, de la perte de la sociabilité et de l'assujettissement bureaucratique d'autre part (thèse de Sennett et Lasch) [73]". Ainsi, la valorisation de la formation par le nouveau management, et principalement celle qui vise des changements d'attitude et de comportement, relèverait plus du faire-croire et de l'auto-suggestion que de la formation même. Au terme de son analyse de la culture d'entreprise et du nouveau management, Jacqueline Palmade pose deux questions: "Serions-nous, dans une néo-technocratie désespérée qui serait déniée par la promesse d'une harmonie organisationnelle triomphante. Harmonie retrouvée en satisfaisant les besoins et les espoirs individuels posés (naturalisés) comme en congruence avec les fonctions du système?" À ces questions, l'approche postmoderne lui fait répondre "sans doute". Ces discours et pratiques seraient le produit de "l'alliance entre les techniques fabricatrices et le vide de la séduction" et, de ce point de vue, relèveraient donc du "simulacre de l'authentique", de la "perte de sens", de la "perversion du sens", de "l'illusion émancipatrice [74]". En conclusion, au lieu d'aller dans une direction opposée au taylorisme, le nouveau management irait dans le sens d'une "technocratisation des sciences de l'homme".

L'approche néo-wébérienne laisse bien voir comment la légitimation fondée sur la rationalité instrumentale fait maintenant place à une légitimité centrée sur la capacité de diriger le changement et de mobiliser les ressources humaines [75]. Cette nouvelle rationalité correspondrait à un changement qualitatif dans les méthodes de contrôle et de domination: le contrôle externe ou ex post par la punition pour la non-observance des règles cède la place à un contrôle interne, ex ante, par l'intervention directe que permettent les sciences humaines et médicales dans la production de sens et de comportements conformes aux exigences technocratiques des sociétés industrielles avancées [76]. La domination rationnelle-légale au niveau politique a entraîné au niveau organisationnel le modèle technico-bureaucratique alors qu'à la domination technocratique correspondrait un mode de gestion où les acteurs aliénés sont produits désormais comme identités, certes, mais avec la responsabilité corrélative d'être performants, éduqués, formés, de gérer correctement les espaces d'autonomie concédés et d'épouser les objectifs de l'entreprise. Ainsi les néo-wébériens analysent le système politique de l'entreprise, les mécanismes de décision politique et les formes organisationnelles correspondantes, mais ils ne peuvent répondre à la question des conditions d'émergence de ces nouvelles pratiques, ni à celle, ouverte par la sociologie des organisations, de l'autonomie du système d'action organisationnel. En somme, les acquis de la sociologie des organisations ne sont pas assumés. À certains égards, on revient à la notion de système au sens structuraliste où des principes inhérents comme les formes de rationalité seraient à la source de son évolution, et où les acteurs n'ont pas d'autonomie au sens fort du terme, c'est-à-dire comme sujets capables de réflexivité et d'intervention [77]; au contraire leurs innovations sont récupérées par la logique instrumentale de la technocratie et favorisent la croissance du système [78].

Marxistes et néo-marxistes

Alors que pour Weber la rationalisation telle qu'elle s'exprime dans la technique et l'administration bureaucratique constitue le trait distinctif de la société moderne, pour Marx, c'est le capitalisme lui-même qui la définit. Il est l'aboutissement d'une division du travail qui y atteint sa perfection: d'un côté, la majorité des hommes sont devenus des prolétaires, des parties d'un tout; d'un autre côté, "les forces productives se sont développées jusqu'à constituer une totalité [79]". Le fait que les moyens de production et de subsistance soient monopolisés par une minorité, la bourgeoisie, et que la très grande majorité de la population n'ait rien d'autre que sa force de travail qu'elle doit vendre pour survivre caractérise le capitalisme. Plus spécifiquement, ce sont les rapports antagonistes de ces deux classes ou, mieux, l'exploitation des travailleurs qui constituent "l'essence du capitalisme" que nous révèle la théorie de la plus-value. Pour Marx, les conflits caractérisant la société moderne ont donc leur racine dans la production. De ce point de vue, la production ou si l'on veut l'usine est non seulement le lieu par excellence de l'exploitation mais ce à partir de quoi la société moderne se structure comme société de classes.

L'œuvre de Marx n'est cependant pas sans ambiguïté. Certains comme Alvin Gouldner [80] ont avancé l'hypothèse de deux Marx: l'un pour qui la révolution doit nécessairement se produire en raison du développement des forces productives et des lois de l'histoire; l'autre pour qui l'histoire est le produit d'un projet humain. Ou encore, le Marx de la reproduction d'Althusser, le Marx de la crise des régulationnistes français [81]. D'autres ont tenté de distinguer le Marx sociologue du Marx économiste voire du Marx prophète. Mais, même Joseph Schumpeter qui a proposé une telle séparation, n'en conclut pas moins que "la sociologie et l'économie politique s'interpénètrent dans l'argumentation marxiste, jusqu'à se confondre dans leurs lignes générales et même, jusqu'à un certain point, dans leur détail concret [82]". En somme, on ne risque guère de se tromper en affirmant que Marx est à la fois "le plus sociologique des économistes et le plus économiste des sociologues".

Le plus sociologique des économistes comme en témoigne sa critique de l'économie politique qui débute avec le Manuscrit de 1844 [83] où il remet en question les fondements de l'économie politique que sont l'échange et la propriété privée. Ce faisant, il met bien en lumière l'aliénation dont est victime le travailleur par rapport à l'objet de son travail. Par la suite, il approfondit sa critique de l'économie politique par l'analyse critique d'Adam Smith, de Ricardo, de Malthus, de Jean-Baptiste Say et d'autres économistes. Toutefois, avec la théorie de la plus-value, l'exploitation des travailleurs prend la place de l'aliénation bien qu'entre ces deux moments il échoue à concilier Hegel et Ricardo [84]. Cela ne l'empêche cependant pas de proposer une analyse fort suggestive de la division du travail dans la manufacture puis dans la fabrique [85]. Dans l'ensemble de son œuvre, la notion de classe sociale occupe un espace correspondant à celle de rationalisation dans la pensée de Weber [86]. La société est en quelque sorte structurée par l'antagonisme des classes.

Ce que Marx vise à travers l'économie, c'est la société tout entière. Pour lui, le capitalisme représente "beaucoup plus qu'un régime économique, c'est un mode de l'existence sociale, ce sont des rapports sociaux [87]". En somme, l'économie ne peut être comprise que dans le cadre d'une sociologie. À la différence de l'économie politique classique, Marx "a révélé que la vie économique n'est qu'une partie intégrante de la vie sociale et que notre représentation de ce qui se passe dans la vie économique est faussée dans la mesure même où nous ne nous rendons pas compte que sous le capital, la marchandise, la valeur, le prix, la distribution des biens, se cachent la société et les hommes qui y participent [88]". En somme, l'économie constituée de rapports sociaux est située dans un ensemble plus vaste que la seule production, c'est-à-dire dans la société et l'histoire.

Mais en même temps, on peut avancer que Marx est le plus économiste des sociologues. En premier lieu, dans sa critique de l'économie politique classique, il n'a pas réussi à rompre avec le cadre épistémologique de cette dernière: il est demeuré "enfermé à l'intérieur de vieilles présuppostitions" de l'économie politique [89]. En conservant le postulat de l'échange et de l'individualisme, il "n'a jamais pu dépasser le configuration de l'économie politique malgré sa volonté de concevoir immédiatement les sujets économiques comme êtres sociaux". Marx demeure ainsi "prisonnier du fétichisme de la marchandise" non pas du fétichisme qui prend les rapports sociaux comme des rapports aux choses mais du fétichisme pour qui "tout rapport social doit passer par et dans les choses [90]". En deuxième lieu, le matérialisme historique comme tel n'échappe pas à des critiques de même nature de par l'importance qu'il accorde au développement des forces productives [91]. Même si on ne peut accuser Marx d'économisme vulgaire [92], il n'en propose pas moins une théorie générale de la production du social où "les principes d'intelligibilité, les causes explicatives" sont cherchées "dans la technique et l'économie", dans la production et dans les activités pratiques du travail [93]. Il s'agit d'une construction fragile parce qu'elle repose "sur un postulat — non démontré, non démontrable — du primat en dernière instance des forces productives de la vie matérielle [94]".

La division de la société en classes antagonistes est située dans le cadre d'une vision où "la lutte des classes est la force motrice de l'histoire". Mais, en même temps, la révolution sociale ne peut que se produire sous la poussée de la contradiction entre "les institutions sociales et les forces productives, en raison du fait que ces forces productives ne cessent de se développer [95]". Ainsi, le capitalisme est le premier à développer la puissance collective du travail. Du seul fait que des ouvriers se retrouvent ensemble dans un même espace, la fabrique, on passe du travail isolé au travail social où chacun est solidaire d'une œuvre commune [96]. Cette coopération et socialisation du travail se développent à travers les divers stades que constituent la manufacture puis la fabrique et la grande industrie. Mais, dans un cas comme dans l'autre, le capitaliste s'approprie le produit de cette coopération. La contradiction entre la socialisation croissante des forces productives et l'appropriation privée des moyens de production devrait donc conduire à un renversement. "La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels, écrit Marx, arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise et éclate [97]." Dès lors, "dans les usines modernes où l'interchangeabilité des tâches exclut complètement l'ouvrier de toute affirmation de sa personnalité, l'homme pourra, en vertu d'un renversement dialectique vertigineux, accéder à un mode supérieur d'existence qui embrassera enfin une totalité d'activités multiples et de rapports pratiques avec le monde [98]".

En attendant, l'entreprise capitaliste constitue une "structure autoritaire et hiérarchique qui interdit au travailleur toute participation au contrôle et à la gestion et le réduit en un automate sans âme [99]". Le capital comme rapport de production détermine ainsi la forme de l'organisation [100]. Dans ces conditions, les travailleurs ne contrôlent ni leurs conditions de travail, ni le produit de leur travail. Le capitalisme est dès lors à la fois un rapport d'aliénation, un rapport de domination et un rapport d'exploitation. Il importe ici de rappeler que les entreprises que Marx a pu observer (et donc le patronat et les travailleurs de l'époque) sont sans aucun doute fort différentes de celles de la fin du XXe siècle. Ainsi, alors que les directions d'entreprise de l'époque étaient à dominante despotique, elles tendent maintenant à être hégémoniques [101]. De même, alors que les travailleurs de la seconde moitié du XIXe siècle ne jouissaient même pas du droit d'association, ils ont réussi à imposer des compromis non seulement à l'échelle sociétale (réglementation du travail) mais également dans l'entreprise. Du point de vue de Marx, il n'en demeure pas moins que ces changements n'auraient pas réduit pour autant la nécessité d'une socialisation de la production. En effet, pour lui, seule la socialisation complète des moyens de production pouvait permettre une véritable coopération, une coopération où les hommes seraient librement associés et où ils régleraient "consciemment leur production d'après un plan commun [102]".

Pour les marxistes "fondamentalistes", les changements que constituent par exemple le nouveau management et plus largement les nouvelles formes de partenariat dans l'entreprise seront interprétés dans le cadre des rapports de force et de la lutte des classes. Ceux qui, comme Louis Gill, pensent que seule "la propriété collective des moyens de production" constitue un changement significatif, considèrent que les diverses formes de partenariat impliquant le patronat et les travailleurs contribuent "davantage à un rétrécissement de la démocratie qu'à son élargissement [103]". De même, "ce que les capitalistes appellent flexibilité du travail (et des salaires) n'est rien d'autre, pour eux, que la volonté (patronale) de remettre en cause les acquis obtenus par les travailleurs, au cours de leurs luttes, dans la période de prospérité [104]". Dans cette perspective, la décision de la FTQ de mettre sur pied le Fonds de solidarité est une décision incohérente puisque ce fonds "sert beaucoup plus de prétexte pour former des milliers de travailleurs, travailleuses et cadres syndicaux à la logique de l'économie capitaliste qu'il ne sert à créer des emplois [105]". Les marxistes plus ou moins orthodoxes qui se sont penchés sur l'entreprise comme organisation ont donc tendance à s'en tenir à une sociologie du travail [106] et à analyser l'entreprise "à la lumière de la lutte des classes et du schéma désormais classique: infrastructure/superstructure [107]".

En revanche, les néo-marxistes qui accordent plus d'attention aux médiations institutionnelles seront plus nuancés. Les régulationnistes français [108] (Boyer, Coriat, Lipietz) y verront des changements réels, de nouvelles figures ouvrières et la possibilité d'un élargissement de la démocratie même si des scénarios moins intéressants sont également possibles. Pour les régulationnistes, les changements en cours constituent autant d'expérimentations sociales pour redéfinir, selon des rapports de forces variables, de nouvelles règles du jeu, de nouvelles formes institutionnelles et plus largement un nouveau mode de régulation. À travers donc des luttes sociales et dans un contexte où aucune des parties ne peut imposer unilatéralement ses intérêts, de nouveaux compromis sociaux donnent lieu à des changements dans les conventions collectives et les réglementations de l'économie, par exemple.

Pour les marxistes comme pour les régulationnistes, la source du changement n'est autre que la crise économique, elle-même engendrée par la crise du travail. "Au coeur de la crise actuelle, écrit Lipietz, il y a la crise du travail. La crise du taylorisme et la mécanisation à outrance. La crise de l'implication paradoxale du travailleur. Aucun projet alternatif ne peut contourner ce problème, faire la 'part du feu', abandonner la solution de la crise du travail salarié aux dirigeants d'entreprise, se replier dans les marges pour y inventer une autre manière de vivre [109]." Au lieu d'expliquer le capitalisme exclusivement par les rapports d'exploitation, le développement autonome des forces productives et la technologie comme l'ont fait le plus souvent les marxistes, les régulationnistes se penchent sur les diverses formes institutionnelles que prennent les rapports sociaux, ce qui leur permet de distinguer la diversité des sociétés capitalistes modernes et donc les différences entre le fascisme, la social-démocratie, le néo-libéralisme, etc. Même s'ils centrent leur attention sur les formes institutionnelles (sur les règles du jeu) plutôt que sur les formes organisationnelles, ils arrivent ainsi à mettre en lumière la diversité des modèles d'entreprises et notamment la différence entre une "participation négociée et une participation intégrative [110]".

En somme, à l'exception peut-être des régulationnistes, la sociologie d'inspiration marxiste s'est peu intéressée à l'analyse des organisations mêmes [111]. Pour Marx, nous l'avons vu, les conflits dans l'entreprise comme la critique de l'organisation scientifique du travail débouchent "sur des analyses qui mettent en relation le dedans de l'entreprise industrielle, l'atelier, les rapports de production, avec la société tout entière. Dans cette perspective, le niveau de l'entreprise proprement dite, comme espace autonome à envisager, comme phénomène organisationnel, apparaît secondaire, puisqu'il s'agit avant tout de comprendre comment les rapports internes, structurés par les principes d'organisation de la production, fondent la vie sociale bien au-delà de l'entreprise [112]." On comprend ainsi que le marxisme "a plus souvent qu'autrement, en soupçonnant la sociologie de l'organisation d'être une sociologie de régime, rejeté en bloc la plupart des études sociologiques portant sur les organisations [113]". Jusqu'à tout récemment la sociologie marxiste a eu beaucoup plus tendance à proposer une sociologie du travail qu'une sociologie de l'entreprise ou mieux à voir l'entreprise comme lieu d'exploitation plutôt que lieu de coopération. Cette position était confortée par le taylorisme selon lequel la gestion et les décisions sur la production (les droits de gérance) ne concernaient que les patrons. Seule l'entreprise autogérée par les travailleurs, comme le révèle l'intérêt des sociologues marxistes pour les coopératives de travail, méritait d'être analysée dans son fonctionnement interne [114]. En revanche, la remise en question du taylorisme entraîne sinon une crise de la sociologie du travail du moins sa reconversion en sociologie de l'entreprise.

En effet, les néo-marxistes représentés par l'école de la régulation considèrent les entreprises comme des formes institutionnelles ou des compromis institutionnalisés. L'institution est définie comme un mode d'arrangement des responsabilités politiques dans l'entreprise résultant des luttes sociales qui doivent à un certain moment se stabiliser. Dans cette perspective, les formes émergentes d'entreprises modernes s'expliquent par la crise du travail, c'est-à-dire par la contestation des modes de partage du pouvoir et des formes rationnelles tayloriennes, donc par l'émergence des travailleurs comme sujets mobilisés. Cependant le rapport salarial comme forme institutionnelle ou mode de régulation de l'entreprise souffre de plusieurs ambiguïtés. D'une part, il est souvent porté par un certain économisme car les modes de régulation sont souvent directement appelés par un régime particulier d'accumulation ou des technologies modernes; d'autre part il est défini en termes de rapports capital-travail, en excluant les mouvements sociaux des luttes sociales contribuant à façonner les formes institutionnelles de l'entreprise. De plus, le rapport salarial est tellement englobant qu'il ne permet pas de distinguer clairement la forme institutionnelle (ex. les droits des parties dans les mécanismes de prises de décision) de la forme organisationnelle (ex. le mode d'organisation du travail et les mécanismes de coordination) comme nous l'avons montré ailleurs [115]. En établissant une médiation entre les rapports sociaux et le procès de travail, cette approche permet de passer du micro au macro (et inversement) comme le montre bien Mark Elam [116]. Ce faisant, elle nous introduit à une sociologie de l'entreprise.

Des approches aux dimensions

Si nous avons rappelé les problématiques classiques en sociologie, c'est qu'elles semblent répondre à des questions d'actualité, comme le montrent bien les analyses récentes qui s'en inspirent. Sur la nature et l'origine des changements touchant l'entreprise, elles réussissent à rendre compte de certains phénomènes, mais en négligent d'autres. Chacune identifie bien une dimension de l'entreprise, avec ses enjeux propres, spécifiques, et un objet de recherche particulier, mais demeure par ailleurs rivée à cette dimension (tableau 1). S'il est quelque peu réducteur d'identifier une tradition sociologique à une dimension de l'entreprise [117], il n'en demeure pas moins qu'aucune d'entre elles ne propose une approche intégrée.

Tableau 1

Approches théoriques et dimensions

|

Approche

|

Dimension

|

Entreprise

|

|

Marxistes et néo-marxistes

|

Rapports sociaux

|

lieu d'exploitation

(lutte de classes)

|

| Webériens et néo-wébériens |

Institutionnelle |

lieu de rationalisation

(les règles du jeu) |

| Durkheims et néo-durkheimiens |

Organisationnelle |

lieu de coopération

(division et coordination) |

Toute tentative de comprendre les multiples transformations en cours dans les entreprises se heurte à cette diversité et à cette spécificité des approches. Il nous semble opportun alors de rappeler les efforts de synthèse qui quoique venus d'horizons différents, ceux des sociologues des mouvements sociaux et ceux des économistes de la régulation, nous semblent à bien des égards converger dans une définition globale de l'entreprise. De façon plus ou moins explicite, les approches sont redéfinies comme des dimensions (ou niveaux) d'analyse ayant chacune son autonomie, c'est-à-dire ses acteurs, sa culture et ses enjeux propres. De plus, ces dimensions sont non pas juxtaposées mais ordonnées et hiérarchisées, de telle façon qu'elles perdent leur statut d'approche globale et s'inscrivent dans une relation d'interdépendance [118]. Dans cette perspective, les rapports sociaux se traduisent en compromis institutionnalisés, en règles du jeu qui constituent le système politique de l'entreprise, règles du jeu qui à leur tour servent de cadre au système organisationnel, à l'agencement des diverses unités de l'entreprise.

Les rapports sociaux

Ainsi, les rapports sociaux doivent être mis au centre de l'analyse car ils déterminent la configuration des sociétés et des institutions sociales. Les classes sociales (ouvrière et capitaliste, technocratie et mouvements sociaux) s'affrontent autour d'orientations économiques et culturelles, du contrôle social de l'historicité [119] ou d'une vision du monde [120]. Mais "les groupes sociaux, définis par leurs conditions d'existence quotidienne, comme l'écrivent Danièle Leborgne et Alain Lipietz, ne se livrent pas une lutte sans fin. Quelle que soit l'ampleur de la divergence de leurs intérêts et de l'inégalité de leurs conditions", ils concluent un "armistice", fait de concessions et de coercition, pendant lequel les "rapports de pouvoir se perpétuent sans contestation majeure" et imposent des règles du jeu plus ou moins satisfaisantes [121]. Les institutions, résultats des luttes sociales, sont des compromis institutionnalisés qui permettent les régularités des comportements des divers agents. Dans les termes d'Alain Touraine, "l'étude des mouvements sociaux montre en effet qu'après une première phase d'opposition globale entre des utopies concurrentes apparaît une phase d'affrontement direct entre les adversaires sociaux, puis une phase d'institutionnalisation du conflit [122]". Ces luttes sociales sont véritablement des luttes de pouvoir car c'est à ce niveau que se déterminent les orientations des sociétés. Les rapports sociaux s'organisent autour d'enjeux, d'un paradigme sociétal [123] ou d'orientations normatives ou de luttes pour le contrôle des ressources ou le modèle de développement [124] La culture sociale est alors moins le partage sans problème de valeurs et de représentations communes à la Parsons que l'interprétation conflictuelle d'enjeux collectifs [125]. Les luttes sociales renvoient donc à un système de représentations de leurs propres rapports.

Il est important de rappeler que ce sont les rapports sociaux qui modèlent les formes institutionnelles, mais il ne faut pas pour autant faire l'économie d'une analyse de ces rapports comme s'ils étaient ahistoriques. Les rapports sociaux forment un système d'action spécifique, les classes se transforment de même que les enjeux, et seule cette analyse permet de comprendre les changements qui interviennent dans les formes institutionnelles. Ainsi, au début du siècle, les luttes sociales et les débats se sont déroulés autour de la conception et de la gestion du progrès et ont graduellement donné lieu à une "conception qui fait de la production et de l'application de la science et de la technique à son organisation un impératif transcendant les affrontements sociaux [126]"; cette application de la science et de la technique s'étendra en particulier à la production des services collectifs. Le paradigme sociétal qui a dominé la période de croissance d'avant 1970 se caractérisait par une "conception du progrès reposant sur trois pieds: progrès technique (conçu comme progrès technologique inconditionnellement poussé par les travailleurs intellectuels), progrès social (conçu comme progrès du pouvoir d'achat, extension du règne de la marchandise), progrès de l'État (conçu comme garant de l'intérêt général contre les empiétements des intérêts individuels) [127]". Dans ce "vieux" paradigme, les principaux éléments étaient la croissance, la redistribution et la sécurité [128], et les principaux acteurs étaient la classe ouvrière et la bourgeoisie à travers le syndicalisme et le patronat. Le modèle de développement axé sur la croissance et le progrès technique était le produit du rapport de ces deux principaux acteurs. La culture sociale était celle d'une participation aux institutions économiques, politiques et sociales.

La configuration des rapports sociaux dans les sociétés d'aujourd'hui est plus complexe. En effet, si avant la crise des années 1970 les principaux acteurs étaient la classe ouvrière et la bourgeoisie à travers le syndicalisme et le patronat, il faut aujourd'hui tenir compte de l'arrivée sur la scène politico-économique des nouveaux mouvements sociaux tels le mouvement écologique ou le mouvement féministe qui contribuent à modeler les entreprises [129] y compris dans leurs choix technologiques (ex. le choix des technologies dans les secteurs de l'énergie ou des pâtes et papiers). Les mouvements de consommateurs ont dénoncé la manipulation des besoins par la publicité et l'imposition de modes de vie conformes aux intérêts particuliers des entreprises [130]. De même, les entreprises doivent compter de plus en plus sur les stratégies étatiques [131], comme le suggèrent plusieurs économistes [132], et sur le tissu social local [133], selon l'exemple des économies-territoires [134]. Dès lors, non seulement l'entreprise doit se préoccuper de son environnement social pour acquérir une nouvelle légitimité de "bon citoyen corporatif", mais elle est en quelque sorte pénétrée par des forces sociales externes qui influent sur les formes institutionnelles et organisationnelles. La même remarque peut être faite à propos de l'insertion de l'entreprise dans les réseaux de compétitivité internationale où elle apparaît de plus en plus comme responsable du changement et de la dynamique collective [135].

Voir le tableau 2 en haute définition.

Ainsi de nouveaux mouvements sociaux sont apparus qui remettent en question le modèle rationalisateur productiviste et dé-légitiment en quelque sorte la logique centrée sur le système qui impose sa définition des besoins, des identités et des comportements. Le nouveau paradigme s'articulerait autour de l'environnement [136], de l'identité et de l'autonomie [137], sur la contradiction entre une production centrée sur le système et ses expressions marchandes et une production centrée sur le sujet[138]. De même les travailleurs, longtemps relégués au rang d'exécutants qui n'avaient plus à penser, exigent de plus en plus la reconnaissance de leur capacité créatrice; une nouvelle identité de classe se construit qui entraînera, comme on le verra, le rejet des anciens compromis fondés sur la passivité et l'exclusion [139]. Aux rapports de pouvoir centrés sur la production et l'exploitation s'ajoutent un conflit entre la domination et l'autonomie [140].

Ajoutons que certaines entreprises peuvent s'inscrire directement dans les conflits de classes et être ainsi étroitement associées à la production et à la diffusion du modèle de société. On pourrait alors en parler comme des acteurs de classes lorsque, en raison de cette contribution, elles se mobilisent et sont mobilisées pour un projet social, comme ce fut le cas d''Hydro-Québec et de ses ingénieurs pendant la Révolution tranquille [141].

L'entreprise-institution

Il faut donc insister sur l'analyse des rapports sociaux, comme Marx l'a bien mis en évidence, pour ce qu'ils sont et aussi parce qu'ils commandent la légitimité et la forme des compromis institutionnalisés. Cette seconde dimension représente les "contraintes historico-sociales [142]" ou ce que Touraine appelle "les mécanismes de formation des décisions légitimes dans une unité politique", mécanismes dont le rôle propre "est de combiner l'unité de la gestion politique et la représentation d'intérêts sociaux divergeants ou conflictuels [143]". Elle constitue en quelque sorte le système politique de l'entreprise dans un double sens: d'abord elle détermine la répartition des pouvoirs [144] dans l'entreprise (les droits et les responsabilités des parties), ensuite elle précise les procédures de prise de décisions qui lui permettent d'élaborer des politiques concernant à la fois son organisation interne et son adaptation à son environnement. Elle est à la fois contrainte, expression et renforcement des rapports de pouvoir, du fait de la non-coïncidence des intérêts des dirigeants et des travailleurs, et aussi centre de décision relativement autonome car elle doit constamment négocier et s'adapter aux changements qui interviennent constamment dans son environnement. Il faut insister sur l'idée que l'entreprise-institution n'est pas pure transcription du pouvoir de la classe dominante, mais bien compromis social. Même certains économistes soutiennent que les formes des institutions économiques renvoient au contexte historique, à la structure sociale et à l'action collective [145].

De ce point de vue, l'entreprise est un construit social qui, comme toute institution, porte la marque des rapports sociaux et des luttes sociales propres à chaque société [146]. L'entreprise n'est donc pas le produit d'un consensus mais l'expression d'une l'hégémonie, c'est-à-dire de la domination d'un groupe social sur un autre groupe [147]. La conflictualité n'est pas disparue mais elle se traduit en normes sociales, reconnues comme légitimes, définissant les mécanismes de prise de décision ainsi que les responsabilités respectives des divers groupes sociaux et aussi leurs avantages, leurs intérêts. Dans ce sens, une forme institutionnelle est une solution parmi d'autres, une "trouvaille historique", selon l'expression de Lipietz [148]. À cet égard, l'entreprise n'est ni un effet direct ou la transcription immédiate de la domination du capital, ni une unité autonome devant s'adapter à des contingences ou à un environnement "externes", ni un simple produit des groupes sociaux internes. Ce produit social est cependant codifié par les conventions collectives, le code du travail ou d'autres lois concernant les actionnaires, etc. Ces codes ou normes qui assurent la continuité ou la stabilité des pratiques sociales s'incorporent dans des habitudes. Ces règles du jeu constituent l'espace qui permet aux individus d'entrer en rapport.

Plus concrètement, si l'on s'en tient aux relations patronales-syndicales, le compromis dans l'entreprise s'explicite dans le contrat de travail qui codifie le partage du pouvoir et les règles du jeu auxquelles les comportements des acteurs doivent se conformer. Ainsi dans le compromis traditionnel ou fordiste de la période de croissance d'après-guerre, la direction patronale a conservé tous les droits sur les décisions politico-économiques de même que sur le modelage de l'organisation du travail alors que les syndicats obtiennent le droit de négociation et de grève pour le partage des bénéfices et la détermination des conditions de travail. Ce compromis repose donc sur l'exclusion des travailleurs et l'exclusivité des droits de gérance en échange du droit de négocier des avantages salariaux et des règles concernant la définition et l'attribution des postes de travail. Dans le contexte historique de la montée des ingénieurs et de la défaite corrélative des ouvriers professionnels [149], les droits de gérance réservés à la direction ont permis à celle-ci de généraliser la rationalisation de l'organisation de la production selon les principes tayloriens. Cette gestion rationnelle et légale, pour reprendre les termes de Weber, fut reconnue non seulement comme légitime, mais aussi comme scientifique, efficace et fonctionnelle [150]. Cette reconnaissance constitue un pivot central de la culture institutionnelle.

La domination légitime dans l'entreprise fait l'objet dans les sociétés capitalistes avancées d'une double contestation. D'un côté, les nouveaux rapports sociaux sont à forger un nouveau paradigme sociétal où l'environnement et l'autonomie des sujets sont les enjeux principaux; de l'autre, la demande de participation des travailleurs exerce une pression sur la répartition des pouvoirs et les mécanismes de décision. Deux voies cependant se dessinent: l'une vise à renforcer les anciens principes en y accolant des technologies de contrôle social rapproché [151] qui détournent le sens des demandes de participation en les retournant contre les travailleurs [152]; l'autre s'orienterait vers une "démocratie salariale [153]" reposant sur une plus grande participation des travailleurs dans les mécanismes de décision [154].

Enfin il faut rappeler que le niveau institutionnel est aussi un système d'action toujours plus ou moins conflictuel. Tout en respectant les règles du jeu, les différents acteurs tendent à renforcer leur position dans les mécanismes de prise de décision et ainsi obtenir des décisions qui leur soient favorables [155].

L'entreprise-organisation

Toute entreprise est aussi une organisation en ce qu'elle agence des moyens techniques et des ressources pour réaliser ses objectifs de production de biens ou de services. Cet agencement comporte deux volets: des formes de division du travail entre catégories professionnelles et des mécanismes d'intégration et de coordination des activités différenciées. On reconnaît ici facilement le problème posé par Durkheim sur la division du travail et l'intégration sociale, sur la nécessité de règles pour coordonner les relations entre les fonctions. Durkheim était particulièrement sensible à la bonne "dose" de différentiation et d'intégration afin d'éviter la pure contrainte des règles autoritaires ou, à l'inverse, la déviance et l'anomie qui se manifestent lorsque les normes sont affaiblies par des changements rapides.

Presque toutes les études de l'entreprise s'inscrivent dans cette problématique générale et considèrent l'entreprise exclusivement comme une organisation. De l'école de la rationalité (classique ou moderne) au fonctionnalisme et à l'analyse stratégique, la question centrale est toujours la même: quels sont les meilleurs arrangements structurels capables d'assurer à la fois l'efficacité et la survie de l'entreprise. Cette interrogation a d'abord donné lieu aux analyses des processus internes (dysfonctions, types d'autorité...) et des conduites des acteurs (déviance, groupes informels, stratégies gagnantes...). L'entreprise comme organisation était considérée alors comme un système fermé et autonome. Un renouvellement important s'est produit lorsque les caractéristiques structurelles sont apparues comme dépendantes de variables externes ou contextuelles telles la taille, les technologies ou le marché [156]. À titre d'exemple de cette démarche, le modèle mécanique-bureaucratique (forte spécialisation des tâches et coordination centralisée) correspondrait à un environnement stable alors qu'un environnement turbulent induirait un modèle organique (ou professionnel). Ainsi il n'y a pas de forme structurelle idéale, les structures sont contingentes; mais il n'y a pas non plus de déterminisme étroit entre l'environnement et un modèle d'entreprise. "Une organisation efficace sera celle qui sera parvenue à atteindre des états de différenciation et d'intégration les mieux adaptés aux contraintes de l'environnement" [157]. Et cet équilibre entre différenciation et intégration peut être obtenu à plusieurs niveaux de centralisation-décentralisation et de spécialisation-flexibilité.

On peut sur ce point suivre Crozier et soutenir qu'à l'intérieur des contraintes que constitue l'environnement, les entreprises ont une marge de manœuvre et que les décisions prises à ce niveau sont le résultat en partie des stratégies des acteurs sociaux; car ceux-ci font une lecture "intéressée" de leur environnement et selon les moyens à leur disposition, cherchent à imposer les solutions qui leur sont le plus favorables [158]. Il n'y a pas de solution unique, de "one best way", ce que confirme la diversité des modèles organisationnels y compris dans des établissements de la même entreprise [159].

Ainsi l'autonomie des formes organisationnelles semble bien fondée de même que l'approche organisationnelle des entreprises. Celle-ci appréhende l'entreprise comme un système d'action, comme un construit social qui "correspond à un ensemble de relations de pouvoir articulé sous forme de jeux dans le cadre desquels des acteurs relativement autonomes poursuivent leurs intérêts divergents et négocient leur participation à l'ensemble [160]."

Mais il faut alors se demander d'où viennent ces règles du jeu, comment sont choisies et instituées ces structures de jeu. Nous sommes ici au coeur du problème de l'autonomie de l'organisation. La réponse de Crozier, comme celle de tous ceux qui refusent l'hypothèse de l'organisation "culture-free", consiste à relier les règles du jeu aux valeurs de la société [161]. C'est la culture qui en dernière analyse explique les différences entre les formes organisationnelles ou les construits sociaux, entre les solutions diverses apportées au problème de la coopération en vue d'une activité collective. Cette explication culturaliste s'est largement répandue ces dernières années autant dans les études sur le modèle japonais [162] ou québécois [163] que chez les propagandistes de la culture d'entreprise.

Cette réponse est insatisfaisante et montre les limites d'une approche exclusivement organisationnelle de l'entreprise. Car les règles du jeu de l'organisation, en particulier celles qui déterminent les types d'autorité et de ce fait distribuent la force relative des acteurs dans les relations de négociation, sont issues du système politique et institutionnel de l'entreprise et, à travers lui, des rapports sociaux de domination. Par exemple, la présence d'un syndicat fort et offensif dans les mécanismes de prise de décision va entraîner des différences dans les formes de coordination et de division du travail, comme le montrent les études sur les trajectoires nationales [164]. L'autonomie de l'organisation est donc limitée par les décisions émanant du niveau institutionnel qui fixe les grands paramètres à l'intérieur desquels peuvent s'élaborer les stratégies gagnantes. Le lieu organisationnel est donc à la fois autonome et dépendant du niveau institutionnel, lui-même produit des rapports sociaux. Comme le souligne bien Lipietz, "le rapport social s'incorpore dans les individus sous la forme d'habitudes, de routines acquises, comme des règles du jeu acceptées, même si chacun cherche à améliorer son jeu. Les normes incorporées n'excluent pas les divergences, pouvant s'accumuler jusqu'à la déviance...(mais) les forces coercitives, conformément aux formes institutionnelles du mode de régulation en vigueur, doivent en principe "ramener chacun à la raison", c'est-à-dire à la logique immanente de la configuration actuelle des rapports sociaux [165]". Inversement, certaines revendications originant du niveau organisationnel peuvent se transporter au niveau du système politique et modifier certaines règles du jeu. Lorsque les formes institutionnelles ne peuvent plus contenir les revendications et assurer la régularité des comportements, on assiste à une poussée politique en vue de changer le compromis institutionnalisé. De la même manière, des changements dans l'environnement (nouveaux marchés ou nouvelles technologies) exercent des pressions sur les modes de division du travail et les formes d'autorité, de sorte que les formes organisationnelles sont le résultat des pressions de l'environnement et, au-delà des limites de leur autonomie, des décisions institutionnelles.

Rappelons rapidement que dans la période de croissance, le monopole des décisions réservé au patronat et aux ingénieurs a permis l'extension de l'organisation tayloriste du travail et la gestion autoritaire par des règles précises, déniant ainsi aux travailleurs toute qualification et toute implication dans l'organisation de leur travail. Face à cette organisation formelle, les travailleurs opposaient l'organisation informelle comme appui à leurs stratégies de négociation, mais aussi expression indirecte, à ce niveau, des conflits de classes [166]. C'est le refus de ce modèle par les travailleurs [167], conjugué aux transformations des marchés[168], qui a commandé les formes plus "coopératives" de travail et l'introduction de nouvelles technologies [169]. Les tensions au niveau de l'organisation du travail sont devenues tellement fortes (grèves, absentéisme...) qu'elles ont exigé des modifications aux contrats de travail et à l'organisation du travail. Le passage d'un modèle de nouvelles formes d'organisation du travail dans des entreprises données à des modèles nationaux de relations industrielles n'est possible que si "l'initiative des patrons modernistes est complétée par un ensemble d'institutions ou de formes institutionnelles" [170]. La culture organisationnelle de la période fordiste a aussi été ébranlée; elle était caractérisée par l'implication paradoxale constituée à la fois d'une reconnaissance de la rationalité taylorienne et de normes informelles de résistance à l'autorité et aux normes de production[171]. Dans l'organisation du travail post-taylorienne, la polyvalence, l'autonomie et la coordination par objectifs plus ou moins négociés prédominent; les acteurs se définissent par de nouvelles identités, ce sont des acteurs neufs, nous rappelle Sainsaulieu, et la culture dite d'entreprise s'exprime par des "aptitudes collectives à vivre des expériences... de zones d'autonomie organisationnelle et participative" [172].

L'entreprise s'appréhende par les trois dimensions hiérarchisées qui prennent des formes différentes selon les périodes. La stabilité d'un modèle d'entreprise dépend de la compatibilité entre ces formes [173]. Comme on l'a brièvement indiqué, le modèle fordien combine un paradigme sociétal centré sur le progrès par la science, un système de décision réservé aux dirigeants, une division taylorienne du travail. Une des trajectoires post-fordiennes, illustrée par le modèle social-démocrate, met en harmonie un paradigme écologique, une inclusion des travailleurs et d'autres groupes sociaux dans le système de décision ainsi qu'une organisation participative du travail.